async [ディスク・レビュー]

今日はブルーノート東京ライブ・ストリーミングだけではなくひさしぶりに坂本龍一教授の作品を聴いてみようと思いました。

学生のときは、YMOの大ファンでしたから。3人編成、トリオが大好きでしたので。その後、戦場のメリークリスマスとかその都度耳にしてきましたが、ちょっと自分が離れてしまっていたこともあり、ひさしぶりに坂本教授の作品を聴きます。

4年前の2017年に大変話題になったasyncを聴いてみようと思いました。

async

坂本龍一

坂本龍一

8年ぶりのソロ・リリース。そしてその当時、癌発見ということで、非常に人生の節目になった大きな作品だったと推測します。盟友オノ・セイゲン氏とともに京都で録ったのではないでしょうか?

つい先日のニュースでも癌の転移を知り驚きました。いろいろな覚悟をされていると慮りますが、これからも停まることなく、更なるアーティストとしての邁進を期待して祈っております。

asyncを拝聴しましたが、これは抽象美というか、非常に哲学的な作品ですね。坂本教授の美意識の世界観をそのまま音として表現したものではないか、と思います。なんか自分には、現代アート、現代美術のあの抽象的な世界観を感じますね。

素晴らしいです。

自分が坂本教授に抱いている印象は、非常にアート的で繊細な美意識を持っていて、それはいままでリリースされているアルバムでもよくわかりますね。

あと、ミュージシャンとしてだけではなく、音楽業界の今後の行く末にも関心を持たれ積極的に発言されている姿は、本当に素晴らしいのひとことです。

今日は”おうちタイム”なので、いままでの坂本作品をいろいろ聴いてみましょう。

ストリーミングは本当に便利ですね。

ただ音楽家にとってお金になるのかどうかは知りませんが。(笑)

ただ音楽家にとってお金になるのかどうかは知りませんが。(笑)

話題になった当時ではなく、4年後のいまasyncを聴いての遅すぎる称賛でスミマセン。(笑)

オノ・セイゲン氏は、ソニーとともに、DSD推進、イマーシブ・オーディオの旗頭として活躍している日本のサウンド・エンジニアのパイオニア的存在なのは、もうみなさんよくご存じだと思うのだけれど、実際どういう音、サウンドを作る人なのかは、じつは自分はよく聴いたことがなかったんですよね。(笑)

ちゃんと対峙して聴いたことがなかった。

この坂本教授のasyncを聴いてみて抱いたサウンドの印象は、非常に実験的なサウンドですよね。立体感が素晴らしいです。計算されつくした意識した音作りをしますね。

造り込まれている感が凄いです。

ふつうにスタジオやホールでミュージシャンが演奏する音楽をそのままちょっといじって加工するという感じではないです。

それは坂本教授のasyncの作品のコンセプトがそうなのかもしれませんが。

PCオーディオのストリーミングでのふつうの2chステレオなんだけれど、非常に立体的で3D的に聴こえます。

オブジェクトベースで音源を空間配置しているような感じで、ある効果音は自分の頭の後ろのリアから聴こえてきたりしますし、前方のステレオのサウンドステージも、その音源の種類に応じてその空間に現れる位置が、前後奥行きや左右に、ポッポッといろいろ違う位置からその都度現れる感じで非常に立体的です。

まさに造り込まれている感、空間の座標軸を徹底的に計算しつくしたサウンドですね。

非常に人工的です。(笑)

ふつうの音楽を聴いている感じじゃないです。

ふつうの音楽を聴いている感じじゃないです。

結論として、ガッカリしなくてよかった、というところでしょうか。(笑)

最新のイマーシブもいいけれど、今度は、自分が普段聴いているSACDサラウンドでのサウンドを聴いてみたいです。やっぱり普段自分が聴いている自分の物差しで確認してみたいですね。

やっぱり造り込まれている感の強いサウンドだけではなく、”音楽”をどのように録るのか、を聴いてみたいです。

オノ・セイゲン氏が録ったサラウンド音源は、ファントムセンターで録っていたという話をちらっと聞いたこともあるので、やっぱり自分の耳でじかに確認してみたいです。

ヤノフスキのベートーヴェン観 [ディスク・レビュー]

もともと、この1月10日にリリースされたばかりのヤノフスキ&WDR響によるベートーヴェン交響曲全集のレビューをおこなおうとして日記にする予定で、書いていて思わずヤノフスキ全般のことに広がってしまい、仕方がないので日記をふたつに分けることにした(笑)というのが真相である。

ベートーヴェン交響曲全集

マレク・ヤノフスキ&ケルンWDR交響楽団(5CD)

ご覧のようにレーベルはPENTATONEである。ちょっと不満なのは、ふつうのPCM 2ch ステレオなのである。しかも、先売された第5番、第6番はSACDだというのに、全集のCD-BOXになった途端、CD全集となってしまった。

これはあまりに残念だよね。

ヤノフスキでPENTATONEとこれば、絶対にSACD5.0サラウンドだ。いままでヤノフスキの全集といえば、ベルリンフィルハーモニーでのワーグナー全集BOX、ジュネーブ・ヴィクトリアホールでのスイスロマンドとのブルックナー全集BOX、いずれも看板のSACD5.0サラウンドでの全集である。

しかもベートーヴェンイヤー250周年を祝してのアニバーサリーイヤーでのリリースなら尚更、看板のSACDサラウンドでリリースするべきではなかったか?

いろいろ推測したりする。このコロナ禍、メジャーレーベルでも苦しい経営を余儀なくされている昨今、マイナーレーベルは、さらにその経営難の厳しさを増すであろう。

SACDでリリースするのはコストがかかりますからね。

そういうコスト面からの理由であるならば、事情はよくわかるにしろ、でもやはり悲しい。クラシック界の王道中の王道であるベートーヴェン交響曲全集をPENTATONEからリリースするなら、ぜひSACD5.0サラウンドでやり直してほしいものだ。

当録音は2018年10月から2019年11月にかけて、当団の本拠地ケルン・フィルハーモニーにて収録された。ヤノフスキのベートーヴェンといえばNHK交響楽団とで、第3番「英雄」そして第九演奏会を披露して話題となった。

また、2019年11月のケルンWDR交響楽団とも来日公演をやっており、第6番「田園」を披露した。その圧倒的な統率力とパワフルなエネルギーの中にも繊細な響きを作り上げる巨匠ならではの演奏を聴かせてくれた。

その当時は、ヤノフスキと良好な関係にあった日本クラシック音楽界。

いつでも実現できるような気がして、特に足を運ばなかった。東京・春・音楽祭で圧倒的なエンターテイメントを繰り広げてくれるから、という本筋が待ち受けているという自分の想いがあったことも確かである。でもまさか、まさかのコロナ禍な世の中になってしまい、もうこんなに遠い世界になってしまうとは・・・

本当に行かなかったことをいますごい後悔しています。

マエストロももう80歳を超える高齢だし、いつ再会できるか・・・

東京春祭のパルジファルも本当に大期待だけれど、果たしてきちんと来日できるのか・・・など、不安いっぱいである。

そんな中で届いたヤノフスキの渾身のベートーヴェン交響曲全集。

しっかりと楽しませていただいた。

録音は、2chステレオとしても十分な高音質なサウンドで自分は満足することができた。オーケストラとしての基本である厚みのある音、音像の明晰さ、音場の広大な感じもよく表現されていて、とてもいいステレオ録音である。

ヤノフスキのベートーヴェンは、前日記でも書いたとおりの内容を地で行くヤノフスキの音楽の作り方そのものであり、引き締まった音で、明晰で快速テンポでサクサクと進む感じで切れ味鋭いけれど、男らしい雄大なベートーヴェンとも言えるような出来具合にもなっていた。

非常に引き締まっていて、切れ味鋭いですよね。

ヤノフスキ・テンポでヤノフスキの音楽だなぁと思いました。

ヤノフスキ・テンポでヤノフスキの音楽だなぁと思いました。

ここは鳴らし処と思ったところは、極端なまでにダイナミックレンジを深く、その全レベル幅を使い切った録音の仕方をする。特に意表をつかれ、こういう音の収め方、表現は普通はしないよな、と思ったところに第九でティンパニーを思いっきり前へ前へ出すような大音量で録っているところだ。

こういう第九はあまり聴いたことがない。そしてまさに疾風のごとく超高速で駆け抜ける第4楽章のエンディング。いやぁヤノフスキ先生もなかなか個性的である。N響との第九公演ではその解釈に賛否両論で物議を醸した、というようなことをSNSで読んでいたが、なるほど、このことか、と思ったこともある。

自分は第1番から第9番まで、すべて自分の好みで大好きな演奏であった。非常に男らしく雄大でありながら、切れ味鋭い、そんなベートーヴェンである。

王道の演奏だと思う。

1,2番もいいし、特に2番は大好きですね。3番は最高、4番もいい。5番は一番大好きで最高。6番、のだめ7番もいい。8番は1番小さな小品だけれど、じつはこれはベートーヴェンのあまり公にできない女性との恋について書かれた作品で、最近自分のマイブームなのである。いいな~とほのぼの感じ入ってしまう。そして第九はなにをや況やである。

みんな好きだったけれど、第3番「英雄」が特に素晴らしい。

N響との日本公演でも「英雄」を取り上げており、マエストロにとって第3番「英雄」はとても大切な曲なのである。

「エロイカ」は、「19世紀の「春の祭典」」だと私は考えています。ストラヴィンスキーの「春の祭典」が20世紀初頭の爆弾だとしたら、「エロイカ」は19世紀の交響曲の爆弾です。交響曲の歴史でこれほどの飛躍を遂げた曲はありません。作品の長さだけでなく、特に第1楽章の展開部など、対立する主題が弁証法的に高まっていく様は驚くべきものがあります。それから、第2楽章の葬送行進曲におけるとてつもない表現。まさに19世紀初頭から未来を指し示した作品なのです。

とにかくヤノフスキ先生らしい、非常に切れ味鋭い男らしいベートーヴェンだったので、やっぱりSACD5.0サラウンドで出してほしかったな~と思うところです。

ベートーヴェンの交響曲全集という王道中の王道を、SACD5.0サラウンドで収録している録音というのは、あまりないのではないでしょうか?

それをPENTATONEがやらなくてどうする?

という感じなのだが。。。(笑)

ラトル&ウィーンフィル ベートーヴェン交響曲全集 [ディスク・レビュー]

2002年にムジークフェラインザールで録音されたラトル&ウィーンフィルによるベートーヴェン交響曲全集は、ベーレンライター版の使用、ノンビブラートなどのピリオド奏法的なアプローチ、それによる乾いたドライな響き、そしてラトル独特のアクセントを効かせた解釈で、クラシック界に物議を醸した。

好き嫌いがはっきり分かれ、いままで我々が慣れ親しんできたベートーヴェンの交響曲像を根底から覆すような驚きの連続であった。

長く伝統的スタイルによるベートーヴェンに親しみ、それが正統的なベートーヴェンだと信じている人が聴けば、少なからずショックを受けると思う。

サー・サイモン・ラトルは2002年からベルリンフィルの芸術監督・首席指揮者に就任することが決まっていた時期で、自分は彼に注目していたので、その時のタイミングでリリースされたこのラトル&ウィーンフィル盤をすかさず入手して聴いた。

そうするとそのあまりに斬新な解釈とそのアプローチに驚き、ベルリンフィルにとってもっとも重要な作曲家であるベートーヴェンの交響曲について、こんな解釈をする人が天下のベルリンフィルに就任したら、それこそ栄光ある歴史がメチャメチャにされてしまうのでは、と危惧を抱いたものであった。(笑)

それだけ衝撃であった。

このラトル&ウィーンフィル盤は、こんなのベートーヴェンの交響曲じゃないと頭から排除する人も当時多かった。

そんな想い出のあるラトル&ウィーンフィル盤を久しぶりに聴いてみようと思った。

ベートーヴェン交響曲全集

ラトル&ウィーン・フィル(5CD)

ラトル&ウィーン・フィル(5CD)

いま聴いてみると、当時驚愕したほどの衝撃はなく、そんなに違和感もなく、いいんじゃないと肯定的な自分がいる。とても普通というか全然受け入れられる範疇のものだった。

全然普通である。

当時なにをそんなに驚いていたのか、と不思議に思うくらいである。

周りの批評に感化されたり、影響されていたこともあったかもしれない。

周りの批評に感化されたり、影響されていたこともあったかもしれない。

ただ、9番の第4楽章の合唱の部分とか、やっぱりう~んと唸ってしまうところは当時と変わらない印象である。

その理由に、いまは当時と比べて古楽奏法的なアプローチが増えてきて、我々が耳にすることも多くなり、それ自体抵抗なく自然に受け入れられるようになったということがあるのではないだろうか。

ラトルはベーレンライター版という最新研究を反映したスコアを用いているのだが、テンポ、デュナーミク、音楽記号の扱いが従来のブライトコプフ版とは微妙に違っており、しかもラトル独自の演出で、リズムがかなり攻撃的に感じられる。

全般的に快速テンポである。

やっぱり3番「英雄」が一番素晴らしい。それは一番普通っぽいというかノーマルな解釈だからである。(笑)従来通りという感じ。王道の演奏である。これぞ英雄という王道を行ってくれる。

1番、2番も全然いい。すごくいい。違和感なし。当時あれだけ変なアクセント、ドライな響きと思っていたのが嘘のように平常で重厚な響きに聴こえる。

6番「田園」も名演ですね。4番、5番「運命」も全然いい。

9番だけ、特に第4楽章の合唱の部分だけどうしてもやはり自分には拒否反応がある。

ラトルの解釈は好き嫌いを分けてしまうところがあると思う。

ラトルの解釈は好き嫌いを分けてしまうところがあると思う。

いままで聴いたことのないアドリブ的な歌いまわしや、合唱の粗さや薄さが際立ち、これは第九の合唱じゃないよ、とどうしても思う。

最後の合唱の部分はもっとも歓喜で盛り上がる最高潮のところである。この軽さ、粗さはどうしても自分のイメージ通りとはいえず、受け入れがたいかな。合唱は、手兵のバーミンガム市交響楽団合唱団のコーラスを迎えていますね。

ラトルはベートーヴェンの音楽に取り組む前にバロック音楽を徹底的に勉強したという。そうした道筋はニコラウス・アーノンクールをいわば模したもので、両者の解釈に共通するところも少なくない。

ロマン的なベートーヴェン像に見直しを加え、19世紀のベートーヴェンが生きた時代に彼の音楽が持っていた前衛性を明らかにする解釈の根源は似通っている。

アーノンクールが定期的にウィーンフィルに客演して古典派の新たな解釈を可能としたところも見逃せない。カール・ベームやヘルベルト・フォン・カラヤンが指揮台に立っていた頃のウィーンフィルならラトルの解釈を受け入れられる余地はなかったはずだ。

そんなところにもラトルのこのウィーンフィル盤のルーツを見ることができると思う。

ラトルは、このベーレンライター版を、最近のベルリンフィルのときに作成したベートーヴェン交響曲全集でも採用している。

このベーレンライター版について解説を試みよう。(引用元:ライナーノーツ)

この録音で使用したベーレンライターの原典版は、1996年から2000年にかけて発表された。それまではもっぱら1862~1865年のプライトコプフ・ウント・ヘルテル版が使われていたが、その重大な欠点が1世紀という年月を経て正されることになった。修正のポイントは大きく3つある。

まずは、ベートーヴェンが書き直した決定的な手稿譜があったことである。1862年に紛失したとされていたものが見つかったのだ。特に「田園」の清書楽譜(第1版からの複写)の発見である。1953年の洪水で浸水したものが、1984年、オランダで発見された。

緩徐楽章のスコアには、ベートーヴェンの指示(サインつき)がはっきり残っており、これを見ると、ヴァイオリンにミュートをつける指示は、それまで思われていたように校正の段階でベートーヴェンが取り消したのではなく、写譜を担当した者が単に見落としていたのだ、ということがわかる。今回は彼の指示を活かし、これによって楽章全体の雰囲気が大きく変わった。

第2に、オリジナル(手稿譜や第1版)を見返し、ブライトコブフのチェックの抜けがいくつか見つかったこと。彼は古いスコアにおいて一見問題のないと思われる箇所について特に綿密な確認を行っていたわけではなかったようだ。例えば、第9番最終楽章のトルコ風行進曲の終わりの部分でベートーヴェンは、歓喜のニ長調の合唱への架け橋としてホルン・パートに変則的なタイを加えている。今までの版ではそのままになっているが、今回は、研究者、演奏者ともに新しい解釈をしている。

第3に、ほぼ全ての資料(いかに多くの資料がこの100年間を生き抜いてきたことに驚く)を確認し、完璧な原典資料体系を再構築したことだ。例えば、第9交響曲のトリオの終わりのヴァイオリン・パートのように、あらゆる資料でいままでの解釈が違っているとなれば、どこかで間違いが起こったという事実とともに、ベートーヴェンの意図していたものは何だったのかを正確に知ることができる。

問題はこれの3つの違いを自分はきちんと聴きとれていたのか、ということだ。(笑)

現在のベートーヴェン交響曲の大半が、このベーレンライター版を採用しているなら、いまの時点でラトル&ウィーンフィル盤を聴いても違和感があまり湧かないのもつじつまが合う。

いずれにせよ、ラトルという人は、このベートーヴェンの交響曲に限らず、特に十八番のマーラーについてもそうであったように最新の研究結果に常にアンテナが敏感な指揮者で、新しい挑戦をし続けていた指揮者であったということだ。

そこが従来通りの伝統的な解釈を好む保守的なファン層から反発を買う要因にもなっていたところなのだと思う。自分はそういう前向きなところが好きでラトルを支持している側のファンである。

そんな”ベートーヴェンの交響曲全集”というクラシックの王道中の王道の分野で、エポックメイキングだったこの録音はぜひ一度聴いていただきたいと思っている至極の一枚である。

内田光子さんのディスコグラフィー [ディスク・レビュー]

自分が所有している内田光子音源の紹介をしていこう。

内田光子さんの音をずっと録り続けてきているのは、ポリヒムニアのエベレット・ポーター氏である。ピアノ録音としては、やや空間を広く拾っていて、ピアノの音がとても鮮明だ。でも決していじり過ぎず加工的でない自然なテイストがとてもいい。さすがな職人芸だと思う。

デビュー当時の録音と比較すると、新しい録音になるにつれて、洗練されてきて、聴きやすい耳障りがいい自然な録音になってきているように思う。

最近のとくにベートーヴェンのピアノ・ソナタのアルバムの音は段違いに音が良くて驚いた。一発目の出音を聴いたとき、びっくりした。いままでのアルバムとは全然違うのである。

段違いに音がいい。

響きがとても豊かで打鍵の響きが空間に漂うさまがとても美しい。

オーディオマニア好みの音のように感じる。

オーディオマニア好みの音のように感じる。

先の日記ではベートーヴェンのことはあまり言及しなかったが、内田光子さんのベートーヴェンピアノ・ソナタもシリーズで取り組んでいて、新しい録音なので、きっとこのシリーズ、みんなこんな感じで音がいいのかもしれない。

ベートーヴェンのピアノ・ソナタ早く全集BOX化してほしいです。絶対買います!

シューベルト ピアノ・ソナタ集(8CD)

内田光子

内田光子

まさに自分にとって、内田光子さんのCDといえばこれなのである。

問答無用のトップに持ってこさせていただきました。

問答無用のトップに持ってこさせていただきました。

とにかく自分にとって難解だったシューベルトのピアノ・ソナタの魅力を教えてくれた神様バイブルでもあるのだ。「死ぬ時にはシューベルトを弾いていたい」と語る内田光子さんが1997年1月31日、シューベルト生誕200年を祝う誕生日にリリースを開始したシューベルト・チクルスが8枚のCDで完結したものである。内田さんの審美眼によって選び抜かれたレパートリーのみが、磨きぬかれたタッチでここに刻まれている。シューベルトを弾くために3年の月日を費やして調整した内田自身のピアノをムジークフェラインに運び、モーツァルト録音でも数々の名盤を生み出したプロデューサー、エリック・スミスのもとで行われた録音である。

内田光子さんが世界にブレークしたきっかけになったのが、このモーツァルトのピアノ・ソナタ。内田さんの原点です。内田光子さんの世界的な名声を決定づけたソナタ全曲録音のセット化。ロンドンのウィグモア・ホールでおこなわれたソナタ全曲演奏会(1982年)の大成功を受けてレコーディングされたもので、平行しておこなわれたコンチェルト録音ともども、一躍世界の中心へと押し出す契機となった記念碑的な名盤である。

このモーツァルトのピアノ協奏曲全集もそうです。ソナタ全集と並んで、内田光子の世界的な名声を決定づけた名盤。内田光子さんの原点はモーツァルトで、モーツァルトの作品に関して「音楽の本質を捉えた解釈者」として国際的にも定評があるのです。

モーツァルト ピアノ協奏曲第18番、第19番

内田光子、クリーヴランド管弦楽団

内田光子、クリーヴランド管弦楽団

モーツァルト ピアノ協奏曲第23、24番

内田光子&クリーヴランド管弦楽団

内田光子&クリーヴランド管弦楽団

内田光子さんのモーツァルト ピアノ協奏曲全集は、じつは自分的には、ブレークしたイギリス室内管の録音より、こちらのクリーヴランド管弦楽団との再録音のほうが好きである。やはり新しい録音だし、音が洗練されてますね。演奏もより円熟味に達しています。より進歩した先進的な解釈を楽しめます。自分の原点であるモーツァルトは、やはり再録音しておきたいなにかadditionalなものがあったのでしょう。クリーブランド管弦楽団ので全集も完成させてほしいです。

自分がヨーロッパに住んでいたとき、アムスに住んでいた同期の友人が、この実演に接した公演で、それがそのままCDになったということで、自分も記念に購入しました。録音はやや古い感じがしますが、コンセルトヘボウ・ホールのあの滞空時間の長い響きがよくわかる録音です。

“最後の巨匠”と賞され、90歳を迎えた2002年に惜しまれつつ引退したクルト・ザンデルリングに対する内田さんの敬愛はよく知られているところで、ザンデルリングの引退コンサートではモーツァルトのコンチェルトを共演、感動のあまり終演後に涙を浮かべたというエピソードも。このベートーヴェン録音も、内田さん自身のたっての希望でザンデルリングとの共演が実現したもので、当時のインタビューで「ザンデルリングとでなければベートーヴェン録音はありえない」とまで語っていたそうです。

ベートーヴェン ピアノ協奏曲全集

内田光子、サイモン・ラトル&ベルリン・フィル(3SACD)

内田光子、サイモン・ラトル&ベルリン・フィル(3SACD)

これはまさに自分の時代の録音ですね。(笑)やっぱり最高です。

録音も素晴らしいです。ラトル&ベルリンフィルはEMI時代は録音のクオリティに恵まれませんでしたが、自主制作レーベルになってから抜群に録音のクオリティがよくなりましたね。王者に相応しい録音になりました。

自分がここに挙げているのはSACDのほうです。CDのほうも別にあります、CDのほうは映像のBDとセットになっています。やっぱりSACDはいいです。

この公演の模様は、Digital Concert Hall(DCH)でも全部コンプリートしました。

シューマン:女の愛と生涯、リーダー・クライス作品39、ベルク:7つの初期歌曲

レシュマン、内田光子

レシュマン、内田光子

グラミー賞を受賞した記念すべきアルバムです。自分もびっくりしました。しかも自分がもっとも敬愛する歌曲、シューマンの女の愛と生涯。この曲でグラミー賞を受賞してくれるなんて、なんか嬉しいというか縁を感じました。

これは最高に音がいいです!一発目の出音を聴いたとき、びっくりしました。いままでのと全然違います。段違いに音がいいです。日記ではあまりベートーヴェンのことは言及しませんでしたが、内田光子さんのベートーヴェン ピアノ・ソナタもシリーズで取り組んでいて、新しい録音なので、きっとこのシリーズ、みんなこんな感じで音がいいんでしょうね。ベートーヴェンも早く全集BOX化してほしいです。絶対買います!

曽根麻矢子さんのチェンバロを聴く [ディスク・レビュー]

曽根麻矢子さんのチェンバロの実演は、じつは、ここ数年縁があって、2回ほど体験することができた。

サラマンカホール30周年記念ガラコンサート、そしてハクジュホール・リクライニング・コンサートである。

まさに日本はもちろんのこと世界を代表するチェンバロ奏者の第一人者と言ってもいいだろう。

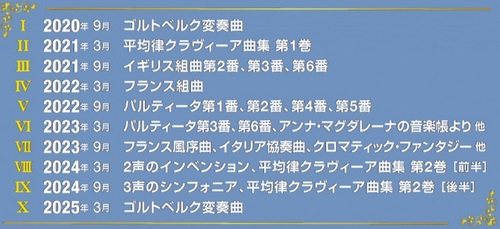

前回のハクジュホール・リクライニング・コンサートのときに、曽根麻矢子 J.S.バッハ連続演奏会の情報を知ったのである。

スイス在住のチェンバロ制作者デヴィッド・レイが曽根麻矢子のために長い時間をかけて制作した18世紀フレンチモデルの楽器を使用し、バッハのチェンバロ主要作品を5年をかけて演奏する話題のコンサート・シリーズがハクジュホールでスタートする。

これは絶対行かないといけないでしょう!

チェンバロといえばやはりバッハだと思うし、そのバッハの曲、ゴルトベルグ変奏曲、平均律クラヴィーア曲集、イギリス組曲、フランス組曲・・・などなど蒼々たる名曲ぞろい。

チェンバロは、オーダーメイドであるのが基本だが、このコンサートのために18世紀フレンチモデルの特注品。

足掛け5年をかけて演奏する。

このツィクルスは全部コンプリートしてもいいと思います。

それだけ価値のある連続演奏会だと思いますよ。

しかもハクジュホールは、音響が非常に優れていて、室内内装デザインも芸術的な独特の意匠。自分の大のお気に入りのホールでもある。

こういった大掛かりな連続演奏会は、過去にもあって、浜離宮朝日ホールで、2003年からの全12回、6年にわたるJ.S.バッハ連続演奏会、そして上野学園エオリアンホールで、2010年から2014年までの全12回のF.クープランとラモーのチェンバロ作品全曲演奏会。

今回3回目の連続演奏会になる。

普段、チェンバロを聴くことや、チェンバロの演奏会が開催されること自体、そしてそのチェンバロ・コンサートに行くこと自体、なかなか経験できないレアな体験だと思うので、これは絶対行きのコンサートだと思っていました。

もちろんチケットを取っていて、楽しみにしていた第1回の演奏会のゴルトベルグ変奏曲。(2020/9/24)

なんと!残念ながらコロナ禍で来年3月へ延期が決定。

もうすごい楽しみにしていたのにガッカリもいいとこ。

このコンサートの感想も併せて、ディスコグラフィーも数枚買いそろえて、まとめて日記を書く予定だったのだけれど、まさに失意の日々。

来年3月まで待てないので、まずはディスクレビューでも日記にしようと思って、この日記を書いている。

(c)Noriyuki kamio

曽根麻矢子プロフィール

桐朋学園大学附属高校ピアノ科卒業。高校在学中にチェンバロと出会い、1983年より通奏低音奏者としての活動を開始。1986年ブルージュ国際チェンバロ・コンクールに入賞。その後渡欧を重ね、同コンクールの審査員であった故スコット・ロスに指導を受ける。ロスの夭逝後、彼の衣鉢を継ぐ奏者としてエラート・レーベルのプロデューサーに認められ、1991年に同レーベル初の日本人アーティストとしてCDデビューを果たした。

以後イスラエル室内オーケストラのツアーや録音に専属チェンバリストとして参加するほか、フランスおよびイタリア等のフェスティバル参加、現代舞踊家とのコラボレーションなど国際的に活躍。

日本国内でもリサイタル、室内楽と積極的な音楽活動を展開するとともにテレビ、ラジオへの出演、雑誌「DIME」でのエッセイ連載、「いきなりパリジェンヌ」(小学館)の刊行など多才ぶりを見せている。

(曽根麻矢子 Official Website)

チェンバロは、やはりバロック時代の音楽の楽器ですね。

やはりバッハだと思う。

ご自身のディスコグラフィーを俯瞰させていただくと、やはりチェンバロ奏者としてのキャリアは、バッハを主軸に置いていらっしゃるのがよくわかる。ほとんどのバッハの名曲はすべて録音してきて網羅されていると言っていいと思う。

インタビューでも、「バッハが大好きで熱中し、レコードを聴き知識を貪るなかで、どうしてもバッハをチェンバロで弾いてみたい! と熱望するようになりました。」と答えている。

今回じつにひさしぶりにバッハを聴いたわけだけれど、音楽って、近代に近づくにつれて、造形、音楽の型が凝ってきて、世俗的な感じになってくるように思うのだけれど、バロック時代のバッハの音楽は、とてもピュアで純粋というか、本当の意味で音楽の原型を聴いているような感じがしますね。本当にシンプル。

基本に立ち戻るという感じがします。

たまにはバッハを聴くのもいいです。

チェンバロという楽器の発音の仕組み、奏法、音色、ピアノとの違いなど、日記にして自分の理解を確固たるものにしたが、やはりあの音色は独特ですね。

倍音を多く含んだこの独特の複雑な音色。

いかにも弦をはじいて発音しているという弾力性のある音。

いかにも弦をはじいて発音しているという弾力性のある音。

この光沢のある艶感をいかに出せるか?

そして教会や礼拝堂で演奏しているのがよくわかる残響感、空間感など、この音色とあいまって、まさにチェンバロ独特の世界。

チェンバロのオーディオ再生というのは、なかなか難しいのでは?と思います。オーディオ再生、システムの実力が試される。得手不得手の方々が出てくるのは当然のような気が。。

チェンバロの録音って、生音で聴いているより、その光沢感がより強調されている、そういう調理が施されているような気がします。

あと、チェンバロは、ピアノと違って音の強弱をつけることができないので、全曲通して聴いているとどうしても一本調子に聴こえてしまうところがありますね。しかもバッハの曲など、どんどん疾走していく感じで煽られるので、そういう意味で緩急のある現代曲と違って、興奮のつぼがちょっと違うような気がします。

曽根さんは、このチェンバロ楽器で強弱をつけることができない、ということにインタビューでこう反論している。

「バロック時代、鍵盤の1つの音に対して音量を増減させる意識「その音を強く弾こう・弱く弾こうという」はありませんでした。しかし、重厚さを求める部分では楽譜に音がたくさん書かれており、比較的静かな部分では音数も少なくなっていますので、音量に関して楽譜に書かれている以上の何かを付け足す必要はないのです。音の強弱に関して、時代の求める感性が違うと言えるでしょう。

ピアノと異なる機能の1つとして、例えば、このチェンバロには上下二段の鍵盤がありますが、上鍵盤と下鍵盤とでは違う音色の音が出ます。レジスター(音色の選択機構)によって、はじく弦の数を変えることもできます。

1つの鍵盤に対して3 本の弦が張られており、その内の1本は他 2 本より1オクターヴ高い音の出る4フィートの弦です。基本的に鍵盤を押せば1本の弦をはじきますが、上下の鍵盤を連結し、下鍵盤と上鍵盤を同時に鳴らしたり、レジスターを操作することによってはじく弦の数を変えたりすることで、音量を変化させられます。」

クレシェンド(だんだん強く)、ディミヌエンド(だんだん弱く)はできないのか?

「それについても、とてもよく質問されます(笑)。

クレシェンドもディミヌエンドも出来ます!

クレシェンドもディミヌエンドも出来ます!

確かにピアノと比べると強弱の幅は小さいですが、弦をはじくということは、はじかせ方によって響き方を変えられるということでもあります。そもそも私達の聴覚は、音量の大小だけで強弱を判別しているわけではありません。

音色や響きの違いによっても、音の広がりや狭まりを感じることが出来るのです。例えば、音の切り方 (鍵盤から指を離すことで、弦にダンパーがかかり消音するといったチェンバロならではの機構を生かし、その瞬間を調節すること)を工夫し、まるで美しいディミヌエンドのように聴かせることだって可能です。弦をどうはじくのか、そして、その音をどう切り上げるのか。演奏する者にはそういった繊細な意識が必要になります。

そしてそれはとてもやり甲斐のあることですし、そもそもチェンバロは、そうした小さな工夫に豊かに応えてくれる楽器なのです。この魅力を、是非生の音を近くで聴き、皆さんに肌で実感していただきたいです!」

じつは自分は、チェンバロの録音といえば、昔から愛聴している音源があるのだ。

α(アルファ)レーベルによるクープランのチェンバロ曲集。(チェンバロ奏者は、スキップ・センペ)

スキップ・センペは、1958年生まれのチェンバロ奏者。アメリカで音楽と美術史を学んだ後ヨーロッパに渡り、アムステルダムでグスタフ・レオンハルト等に学んだ。彼は古楽アンサンブル「カプリッチョ・ストラヴァガンテ」を1986年に設立、演奏解釈と装飾においてそれまでになかったような自由な表現を実現し、即興的で創造性の高い演奏は高い評価を得ている・・・とある。

α(アルファ)レーベルと言えば、自分はこの音源なのである。

英国グラモフォン大賞で、今年のレーベル・オブ・ザ・イヤー2020を見事に獲得したα(アルファ)レーベル。自分は、それを祝して、このスキップ・センペのチェンバロ曲集、たった1枚で、α(アルファ)レーベルについて熱く語ってみようと思ったが、それにはやはり無理があるので(笑)、やめておいた。

独特のカラーがあって、いいレーベルですよね。

録音もいいです。

自分も大好きなレーベルです。

録音もいいです。

自分も大好きなレーベルです。

このチェンバロ音源は非常に録音がよくて、聴いた瞬間、虜になってしまった。

それ以来、自分の拙宅オーディオオフ会で、お客さんの心を最初の一発で鷲掴みにするための1発目にかける必殺音源となったのだ。

スキップ・センペのチェンバロの録音の音って、かなり個性的である。

普通のチェンバロ録音の音ではない。

普通のチェンバロ録音の音ではない。

ある意味、生演奏で聴くチェンバロの音からは、かなりかけ離れたオーディオライクな音なのだ。確かに衝撃的にいい音。でもそれは自然のチェンバロの音ではない。。。そんな感じなのだ。

いかにもオーディオマニアが喜びそうな音。

チェンバロの音がちょっと電気っぽいんですよね。いかにもエンジニアがいじっている、やり過ぎ感、というような。

もちろんこの音に拒否反応を示す方もいた。

自然ではない、という理由で。

自然ではない、という理由で。

スキップ・センペは、「演奏解釈と装飾においてそれまでになかったような自由な表現を実現した奏者」とあるから、これがまさしく彼らしい音なのだろう。

自分は、この音源に2005年頃に知り合って、以来15年間、チェンバロといえば、必ずこの録音を思い出すくらい愛聴してきたのだ。

それでは曽根麻矢子さんのディスコグラフィーを聴いていくことにしよう。

レーベルはエイベックス・クラシックス。

驚いたのは、リリースしている音源は、ほとんど全部と言っていいほど高音質フォーマットなのだ。バッハの代表曲は、ほとんど全部SACDハイブリッド。そしてBlu-SpecCD、HQCDなどである。

Blu-SpecCDは、CDのピットを読むための光ピックアップをBlu-Rayのものを使うことで高音質を狙ったもの、HQCDは、光ディスクの記録媒体自体の材質改善することで高音質を狙ったフォーマットである。

自分は、この時点で、この高音質指向型の姿勢にものすごい好印象。(笑)

イギリス組曲(English Suites) 2, 3, 6

曽根麻矢子

曽根麻矢子

フランスの名門レーベルERATOの名プロデューサーであるミシェル・ガルサンにスコット・ロスの遺志を継ぐ奏者として認められ、世界デビューを果たした名アルバム「バッハ:イギリス組曲集」。

曽根麻矢子のチェンバロ奏者としての記念すべき世界デビュー盤。ERATOからのリリース。鳴り物入りだったのである。やはり、曽根麻矢子のチェンバロを聴くなら、まずなによりも最初にこれを聴かないと始まらないだろう。基本中の基本というところでしょうか。

これは素晴らしいかったですね。イギリス組曲は、いかにもバッハの曲らしい、なんか均等な打鍵のリズムで、煽られるような疾走感で迫ってくる感じがとても際立つ曲ですね。そのような快感を感じる曲です。

録音も素晴らしいです。

やっぱりこのアルバムは、他のアルバムと比較することのできない特別な立ち位置にあるアルバムですね。もっとも大切なアルバムと言っていいのではないでしょうか?

ゴルトベルク変奏曲

曽根麻矢子 (2008)

ベストセラーを記録したワーナー盤(1998年12月)以来、10年ぶり2度目の「ゴルトベルク変奏曲」の録音。プロデューサー/エンジニアには、ハルモニア・ムンディやアストレで「長岡鉄男外盤A級セレクション」を連発したニコラ・バルトロメ氏を起用。10年前の録音では、フレンチ・モデルを使用したが、この盤は「平均律」で使用した超大型ジャーマン・タイプを使用。

もう長岡鉄男氏の名前が出てくること自体(笑)、オーディオライクというか、高音質指向型でうれしい。

でも自分が聴いた分には、ちょっと音の指向が他盤とかなり違う。なんか奥に引っ込んだ感じの音像で、湿っぽい淑やかな音色である。これはこれでありかな、と思います。ほかとちょっと毛色が違いますね。

ゴルトベルグ変奏曲は、やはりバッハの王道の曲ですね。本当にいい曲です。この曲を聴いたのは、グレングールドのを聴いて以来だから、本当にひさしぶりです。

じつはチェンバロ録音を聴くときに、いつも不思議に思うことがあって、それは1曲の演奏終了後に”ガクン”という暗騒音が入ること。必ず曲終了後にこのノイズが入る。

これは曽根さんだけでなく、スキップ・センペ盤でもそうだし、チェンバロ特有のノイズのようだ。この暗騒音の正体を知りたい。(笑)

自分の予測では、鍵盤から指を離すことで、弦にダンパーがかかる音なんじゃないかな、と思うのだ。正しいかわかりませんが。

暗騒音はいいですね。ピアノのペダル音とか、奏者のブレスとか、生々しくていいです。録音に暗騒音が入ることを嫌う人も多いが、自分は大賛成の派です。

バッハの「平均律クラヴィーア曲集」は、ベートーヴェンの32曲のピアノ・ソナタと並んで「鍵盤楽器奏者の聖書」とも呼ばれている。第1巻の冒頭を飾る優美なプレリュードは、後にフランスの作曲家グノーが編曲した「アヴェ・マリア」のメロディとして世界中で親しまれている。

使用された楽器は、ドレスデンの宮廷音楽家兼楽器製作者だったゴットフリ-ト・グレープナーが生涯最後の1739年に製作した楽器をモデルに、デイヴィッド・レイが製作したもの。パリ音楽院が所有しているが、この録音のために特別に貸し出された。

最初の1発目の出音を聴いた瞬間、自分は、

えっえっえっ?うそ?ほんと?

そのあまりの音の良さにびっくり!

これは録音がいい!!!

これは録音がいい!!!

思わず、慌ててライナーノーツでエンジニアとか確認。

そうしたら、なんと録音エンジニアではないけれど、アーティスティック・ディレクション(Artistic Direction)という肩書で、あのスキップ・センペの名前がクレジットされている!

そう!チェンバロ録音といえば、自分が長い間愛聴してきた、あのα(アルファ)レーベルのチェンバロ音源のチェンバロ奏者である。

自分が、無意識に思わず耳に反応してしまったのは、15年間もの間、彼の独特の音色に深く洗脳されていたためで、そりゃ聴けばすぐに反応する訳です。

アーティスティック・ディレクションというのは、どういうスタンスの立場かわかりませんが、その名称からおそらくこのアルバムの作品の方向性とかを指導する立場なのでは、と推測します。

しかもお互いが映っている写真まで撮影されている!

左からオルガン制作者のデヴィッド・レイ、そしてスキップ・センペ、そして曽根麻矢子。

えええぇぇぇ~。(笑)

苦節15年!!!

自分は、スキップ・センペがこういう容姿の方だとは、いまこの写真を見てはじめて知りました。(笑)

こんな縁があるとは。

曽根麻矢子さんは、欧州でのチェンバロ奏者としてのキャリアを築いていくうえで、最初に才能を見出してくれたスコット・ロスはもちろんのこと、このスキップ・センペといった、テンペラメント豊かな演奏家達の薫陶を受けてきて現在に至るのである。

いやあ驚いた。

しかもそのライナーノーツでは、曽根さんはこう書いている。

この収録が終わった後、録音を聴いてみて驚き、笑ったこと!

「この音色はスキップ!」

まわりの音色と明らかに違うんです。なるほどー、こんなに人によって音色が違うものなんだ。これは自分にとって一番面白いこのCDの聴きどころです。

・・・・・・

そうだろう、そうだろう。彼の音は独特だからね。ちょっと電気っぽい、エンジニアがいじり倒しているような音色。

曽根さんご本人も、これがスキップの音色ってすぐわかるほど、スキップのこの音色ってチェンバロ界では有名なんですね。誰もが知っていることなんですね。

自分は、本当に驚きました。

曽根麻矢子のチェンバロのアルバムをぜひ1枚と推薦するならば、自分はぜひこの「平均律クラヴィーア曲集第1巻全曲」をお勧めします。(笑)

スキップの音色はかなり独特なので、これは生音のチェンバロの音ではない、自然じゃないと拒否反応を示す方もいらっしゃると思うので、改めて、曽根麻矢子のチェンバロのアルバムをチョイスするならばこの1枚というなら、このアルバムを推薦します。

いわゆるベスト盤、イタリア協奏曲、フランス組曲、ゴルトベルグ協奏曲、無伴奏パルティータのシャコンヌとまさにバッハの名曲ぞろい。

そしてスキップの音色の平均律クラヴィーア曲集も入っている。(冒頭です。やはりスキップの音色は一発目の出音がインパクトあるのです。)

やはりこのCDを選ぶのが1番無難だと思います。

本当にいいアルバムです。

フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ集

有田正広、曽根麻矢子

有田正広、曽根麻矢子

最新の新譜ですね。

有田正広氏4回目のバッハのソナタ録音はモダン・フルートによる新境地。

フルートとチェンバロの右手が対等に掛け合うオブリガート・チェンバロ付きのソナタが選ばれ、録音で初共演となる曽根麻矢子との絶妙なアンサンブルが繰り広げられている録音。

ジャケットに用いられた絵画は佐伯祐三(1898-1928)の「絵具箱」(大阪中之島美術館所蔵)。

聴いてみると、対等というよりは、録音というフィルタを通すなら、フルートがあくまで主旋律で主役。録音レベルも高く前へ前へと出てくる。

チェンバロは通奏低音というか伴奏のような感じで、録音レベルも低く、奥に引っ込んだ感じで、陰ながら支えているように聴こえる。

ただそれは録音の仕掛け上そのようにしているというだけであって、旋律的には決してどちらが主役というよりは、ちゃんとお互い対等のかけあいの曲のように感じます。

フルート、美しい!

こんなに癒される音色とは、ひさしぶりに感動です。

フルートとチェンバロはほんとうに相性の合う素晴らしいコンビネーションですね。

いいアルバムです。

いいアルバムです。

ハクジュホールでのバッハ連続演奏会。

チェンバロは、オルガン製作者デヴィッド・レイのカスタムメイド。

チェンバロはオーダーメイドの世界。

チェンバロはオーダーメイドの世界。

平均律クラヴィーアのアルバムでも、デヴィッド・レイのオルガンを弾いていることから、それ以来ずっとよいパートナー関係なのでしょう。

この連続演奏会は、ぜひコンプリートするだけの価値はあると思いますよ。

それだけチェンバロのコンサートはなかなか貴重な体験だと思います。

ライナー・マイヤールさんの逆襲 [ディスク・レビュー]

アナログレコードを発明したのは、エミール・ベルリナーというドイツ・ハノーファー出身のアメリカの研究者。

のちのレコードプレーヤーの原型である、円盤式蓄音機「グラモフォン」を作った。この「グラモフォン」の製造・販売のために「ベルリーナ・グラモフォン」という会社を設立する。

ベルリーナ・グラモフォンは、ビクタートーキングマシンを経てRCAレコードとなり、また、英国支店はグラモフォン・カンパニーを経てEMIへ、さらに、ドイツにおいてはDG(ドイツ・グラモフォン)と、音楽業界に大きな影響を与える企業の源になった。

DG(ドイツ・グラモフォン)はハノーファーに技術センターのエミール・ベルリナー・スタジオ(Emil Berliner Studios)を設立する。その名称は、もちろんレコード発明者のエミール・ベルリナーに由来している。

いわゆるDGの黄金期のレコード、すなわち録音は、すべてこのEmil Berliner Studiosでおこなわれた。そののち、Emil Berliner Studiosは、DGから独立して、ベルリンに拠点を構えて、録音専門会社として現在に至る。

エミール・ベルリナー・スタジオには 2人のエース、トーンマイスターがいて、それが、 ライナー・マイヤール氏とウルリッヒ・ヴィッテ氏。 まさにDGの黄金期の作品は、この2人によって作られてきたといっていい。

ヴィッテ氏は、サウンド的にはギュンター・ヘルマンスの後継者といった存在で、 いかにもDGという王道を行く、密度感があって中間色のグラディエーションが濃厚、 それでいて肌触りの自然なオーケストラ録音をものにしていた。

一方でマイヤール氏は、DGに新しい風をもたらした。 彼の代表作は ブーレーズ指揮ウィーンフィルのマーラー3番やガーディナー指揮のホルスト「惑星」 などで、とても瑞々しく色彩的に鮮やかで かつダイナミックな録音を身上としていた。

あれから数十年、いまはライナー・マイヤールさんの部隊となった。もういまや若手を育成して いかないといけないことから、マイヤールさんはプロデュース業にシフトしている。

ダイレクトカッティングは、いまやEmil Berliner Studiosの代名詞。

ダイレクト・カッティングは、演奏された音が、直接オーディオトラックに入り、アナログレコード(ラッカー盤)の溝に刻まれる最短経路。もちろんあとで編集で修正することは不可能だし、演奏の方もミスは許されない一発勝負。

この方式ってある意味、相当昔の原始的な方式であって、それを時代を遡ってなぜいまの時代にこの方式に挑戦するのか。

自分は、それはいままで説明してきたEmil Berliner Studiosの伝統から、レコードの発明者、オリジネーターとしての立場、そのレコード録音の原点に立ち戻ることに挑戦しているのではないだろうか、と思っていたりする。(自分の予想です。)

そしてそこには、ギリギリの緊張感の中で挑戦する男のロマンみたいなものがあるに違いない。

「コンサートでもない、伝統的なレコーディングでもない、両方の長所を取り込んだセッション。」

数年前に、ノイマンのカッティング・レースは、その多くが破棄された。

残存する少数のマシーンは、いまや何10万ユーロものの価値がある。

残存する少数のマシーンは、いまや何10万ユーロものの価値がある。

Emil Berliner Studiosには、このダイレクトカッティングするカッティングマシンがある。何十キロもするこの大装置を、コンサートホールのコントロールルームに運び込んで、まさに一発勝負のカッティングをする。

このマシンを持っていること自体、大変なことだし、それをダイレクトにラッカー盤に刻み込む作業こそ、まさに伝統的職人のなせる業なのだろう。(日本のキング関口台でも、ダイレクトカッティング用のマシンを導入したのを最近知りました。)

だから、このダイレクトカッティングで制作されたレコードは恐ろしく貴重で値段も高い。しかも販売限定枚数が決まっています。

Emil Berliner StudiosがいままでリリースしてきたダイレクトカットLPは2枚あって、ラトル&ベルリンフィルは8万円!ハイティンク&ベルリンフィルのブルックナー第7番は3万円!である。

ここまでがいままでの背景を説明する序章・プロローグである。

あ~疲れた。(笑)

自分はいままで、ダイレクトカットLPはあまりに値段が高いし、しかも自分はアナログ再生は腰掛程度であまり熱心なマニアではないので、ダイレクトカットLP自体はスルーをしていた。

でも舞夢邸で聴かせてもらった感動、そして第2弾ハイティンク盤が3万円台と手に届く範囲であったので、購入してみることにした。さらに第1弾のラトル盤も中古市場で一気に揃えた。

ハイティンク盤はあまり自分の録音の嗜好に合わなかったが、ラトル盤は素晴らしいと思った。

それ以降、自分はアナログLPのコレクションは全然ないけれど、Emil Berliner StudiosがリリースするダイレクトカットLPだけは、全部コンプリートしていこう、と決意したのである。

ダイレクトカットLPはある意味、普通ではない特殊なレコードですからね。

ラトル盤が素晴らしくて、ハイティンク盤がいまいちだったのは、ラトル盤はワンポイント録音でハイティンク盤はマルチマイク録音だからだと、自分は推測した。

そうしたら、なんとハイティンク盤をリリースしたばかりなのに、即座に第3弾がリリースされるという。

第3弾は、ヤクブ・フルシャ指揮バンベルク交響楽団の演奏によるスメタナ「わが祖国」である、という。ヤクブ・フルシャはチェコ人指揮者で、まさにチェコ音楽、ボヘミア派音楽を自分のトレードマークにしてきた若手指揮者である。

これはまさしく自分を挑発しているよなぁ~。(笑)

偶然な出来事とはいえ、マルチマイク録音のハイティンク盤をよし、としなかった自分へのライナー・マイヤールさんのリベンジ、逆襲と思ってしまったのである。(笑)

世界限定1111枚で自分のは、314枚目。

今回のLPは33回転ではなく、45回転ですね。

45回転の方が音がいいとされていますね。

今回リリースされた記事では、ワンポイント録音なのか、マルチマイク録音なのか、きちんと明記されていなかった。

収録:2019年7月25,26日、ヨーゼフ・カイルベルト・ザール、コンツェルトハレ、バンベルク

録音:

レコーディング・プロデューサー&エンジニア:ライナー・マイヤール

カッティング・エンジニア:シドニー・クレア・メイヤー

マイク:ゼンハイザーMKH800 Twin and MKH30

カッティング・マシン:ノイマンVMS80

カッティング・ヘッド:ノイマンSX74

製造:オプティマル

レコーディング・プロデューサー&エンジニア:ライナー・マイヤール

カッティング・エンジニア:シドニー・クレア・メイヤー

マイク:ゼンハイザーMKH800 Twin and MKH30

カッティング・マシン:ノイマンVMS80

カッティング・ヘッド:ノイマンSX74

製造:オプティマル

でもマイクが2種類明記されていることから、メイン用とアンビエンス用の2種類という意味なのだろう、と思った。どちらもゼンハイザーである。

演奏は、2019年に、バンベルクのヨーゼフ・カイルベルト・ザールというホールで録音された。

この写真をみると、メインのステレオペアのマイクの他に、左右にモノラルの補助マイクがあるように見える。普通のマルチマイクのセッション録音は、もっと楽団員の隙間にスポットマイクが林立している感じなのだけれど、ダイレクトカッティングは編集できないから、スポットマイクを多用できない訳で、最小限、前方中央と前方左右にとどめたのかもしれない。

自分が実際レコードを聴いてみると、これは完璧なマルチマイク録音だな、と判断したのだが、それは打楽器群など、オーケストラの遠方席にいる楽器群の音が、かなり近くで録っている、拾っているような迫力感、明晰さがあって、また各セクションの音の録音レベルも大きくて、全体的にみんな近いところで録っているように聴こえたからである。

全体として遠近感をあまり感じなかったです。

ワンポイントで録っていると、いわゆる指揮者のすぐ背面の高いところから録っている聴こえ方で遠いポジションの楽器ほど遠く聴こえて、全体的に遠近感のある聴こえ方がします。

いわゆるワンポイントの聴こえ方をする、という感じですね。

各セクションともかなり解像感があって明晰性があって、そういう迫ってくるような迫力を感じたので、これは完全にマルチマイクだな、と思ったのですが、その後にこの日記を書くために、この写真を見つけて、スポットマイクがほとんど見当たらないのに愕然としました。(笑)

ちょっと謎です。

録音は総評として、かなり素晴らしかったです。

まず、これがマルチマイク録音なら、位相合わせの難しさなどで、音場感が潰れてしまっているのではないかと心配をしましたが、まったくそういうことがなく、かなり完璧な録音といっていい。

まずなにより録音レベルが高いですね。

自分に迫ってくるような聴こえ方がしますね。

自分に迫ってくるような聴こえ方がしますね。

サウンドに迫力があって、部屋中にふわっと広がっていくような自然な音場感、自分は当初マルチマイクだと思っていたので、それにしてはあまりに自然でシームレスな広大な音場感なので、さすがマイヤールさん、と驚きました。

そして各セクションが均等に明晰でマイクに近い聴こえ方がするので、自分が理想としている広大な音場、明晰な音像を両立させているのでは、としこたま驚きましたです。

この両方を両立させることは、大変難しいことなのです。

録音がいいかどうかって、最初に針を落としたときに奏でられる出音でわかってしまうものなんですね。その後、いくらずっと聴いていても印象が途中で変わることはほぼないです。

緊張しながら、最初の出音を聴いたとき、ハープのボロロンという音が、なんとも潤いのある響きで空間を漂う雰囲気がなんとも堪らなかった。

凄い空間感を感じた瞬間。

ハープって低域から高域まで、すごい音域の幅が広い楽器なので、これを万遍なく拾ってあの雰囲気を出すのって録音ではすごい難しいことなので、それが完璧だったので驚きました。

そして、あとオーケストラがトゥッティに入ったときのあの迫力感、音場感が完璧。

これはオーケストラとしては完璧な録音。

オーケストラ録音で大切なことは、あのホールに鳴り響く音場をいかにすっぽり丸っと取り込むか、ということですから。

ダイナミックレンジがしっかり取れた、そういう器が大きくないと、こういう風には録れないですね。

自分としては、かなり満足できた録音といっていいと思いました。

素晴らしかった。

もし、ハイティンク盤に続き、第3弾でも自分の意に添わなかったから、黙っていよう、沈黙していようと思っていましたから。ダイレクトカッティングっていかに難しいものなのか、ライナー・マイヤール、Emil Berliner Studiosの俊英部隊を以てしても難しいものなのだ、と自分を納得させようと思っていましたから。

いまこうやってお世辞をいっさい使わず、堂々と称賛の日記をかける幸せ。

同時に、ライナー・マイヤールさん部隊の職人技、高いスキル。

プロとしての意地をしっかり受け止めました。

プロとしての意地をしっかり受け止めました。

もうさすが!としかいいようがない。

どうしてこういういい録音がダイレクトカッティングで実現できたのかは、もちろん厳密に導き出せるわけもありません。それは、職人、プロの世界ですね。

Emil Berliner Studiosは、オランダのポリヒムニアと並んで、自分の最も尊敬する録音仕事人である、という認識をさらに強くしたと言っていいと思います。

(あ~かなりホッとした。(笑)第3弾リリースの報を聴いたときから、ずっと心配、悩みの種でしたので。)

黒沼ユリ子さんの音源を聴く [ディスク・レビュー]

いよいよ音源の方を聴いていこう。

普通の物販CDサイトを見ても、黒沼ユリ子さんのCDはほとんど売っていないのだ。レコーディング活動も活発におこなっていたと思うのだが、おそらく大半が廃盤となっていてあまり録音という形では現在に残っていない。

いや活躍した時代から、当然アナログLPが主流だろうということで、中古市場を探ってみると結構存在した。すかさずこの3枚をゲットした。

黒沼ユリ子さんの所属レーベルは、ビクターエンターテイメントとCBSソニーである。

まずCDのほうから堪能したい。

Czech Violin Works-martinu, Janacek, Smetana:

黒沼ユリ子(Vn)Panenka(P)

黒沼ユリ子(Vn)Panenka(P)

”チェコ・ヴァイオリン音楽選”というタイトルのこのCDは、チェコの作曲家マルティヌー、ヤナーチェク、そしてスメタナというところのヴァイオリン・ソナタを集めた作品。

パートナーのピアノは、ヤン・パネンカ。

ヤン・パネンカは、黒沼ユリ子さんがヴァイオリン・ソナタをやるときの永遠のパートナーである。プラハ生まれ、チェコのピアニスト。プラハ音楽院でフランティシェク・マクシアーンに師事、ついでレニングラード音楽院でパーヴェル・セレブリャーコフに師事。1999年7月12日没。

この録音は、1971年7月5日~8日というたった3日間でレコーディングされたもので、プラハのドモヴィナ・スタジオで収録されている。

おそらく黒沼さんがメキシコに移住した後に、プラハをたびたび訪れ、演奏会、録音をしているので、この録音もその一環のものなのであろう。

このCDの中で、黒沼さんは、”チェコ人と音楽と私”というタイトルで寄稿をされている。まさにチェコへの熱い気持ちが書かれており、それを全文ぜひ紹介してみたい。

●チェコ人と音楽と私 黒沼ユリ子

1958年の晩秋、私は生まれて初めてプラハに降り立ちました。それまで全く未知の国での未知の街、未知の人々の暮らすところへ。でもそこには私を結びつけたただ一つの理由がありました。

それが「音楽」だったのです。

ドヴォルジャークという人がチェコ人であることを知り、その人のヴァイオリンとチェロの協奏曲や「スラブ舞曲集」などを聴くにつけ、それらが何と人間的なぬくもりと同時に人生の悲しみも濃い、また歓びに満ちて踊るリズムに溢れているかに感動していたからです。

一体チェコという国はどんな国でプラハはどんな街で、そこにはどんな人々が、どんな風に暮らしているか・・・全く謎の中に入っていく感じでした。

チェコに行ってみて、そこに暮らしてみて、人々と交わり、彼らの自然の風景の中に身を置き、過去から現代までの歴史を知ってみて、今初めて「チェコ人にとっての音楽」とも呼べる「何か」が分かってきたような気がしています。

中央ヨーロッパの小さな民族であるチェコ人たちは、独立国の「ボヘミア王国」として中世から近世にかけて発展していました。すでに1348年にはプラハには、「カレル大学」が開設されていたり、優れた学問や文化の中心的存在でもあったのですが、その大学長で哲学者の僧侶ヤン・フスが、腐敗したローマ・カトリックを批判して宗教改革運動を起こしたにも関わらず、「和解協定を結ぶため」と約束されて出向いたスイスでの公聴会で捕らえられ、1415年には火刑に処されました。

そこから所謂フス戦争が15年も続いたり・・・この歴史的ルーツは、今日の全チェコ人の中にあるのです。ドヴォルジャークの先輩にあたるスメタナは、交響詩「わが祖国」に、「リブシェ」という建国の神話的歴史から、「フス戦争」を描くターボルなどチェコ民族の複雑で苦悩に満ちた歴史を、見事に音楽で描き残しています。もしその理由をひと口で表現することを試みるなら、大国に自らの国の運命を翻弄され続けたチェコ人たちが、いかにして自己を見失わず今日まで生き抜いて来れたかの、最大のエネルギーの源泉が「音楽」にあり、「文学ではなく音楽」で証明したかったから、と言えるのではないかと、私は思うのです。

それは「昨日のこと」とも言える20世紀においても「然り」なのです。第二次世界大戦終了後すぐの1946年に、いちはやく「国際音楽祭・プラハの春」をスタートさせ、東西の冷戦の中にあっても両側からの音楽家たちがプラハに集まって「音楽」を演奏しながら出会うチャンスを作ったり、政治的にはまだ言論の自由が縛られていた1950年代にもコンサート・ライブは盛んで、人口100万のプラハにある3つのオペラ劇場も4つのコンサートホールも常に音楽を求める聴衆で溢れていました。

チェコ人にとって「音楽のない生活など想像もつかない」と言うことを、態度で示されているのを眼前に見るようだったのです。ニーチェも「音楽もない人生、それは間違った人生だ」と言っています。

1958年11月から62年の春までのプラハでの留学生生活と、その後の30年ほどの間、ほぼ2~3年おきには演奏旅行に招かれたり、レコード録音のために滞在してきたチェコという国は、その後の私の人生にとっての「第二の祖国」であり、「音楽」が自然に泉からあふれ出る土地なのです。

スメタナやドヴォルジャークのみならず、ヤナーチェクやマルティヌーの音楽を聴いたり、彼らの作品を弾いたりしているときの自分の精神状態が、なぜか一番落ち着き、自然で、幸せな気持ちになるからです。それは「音楽」という食べ物にも似た「何か」によって精神に栄養がゆきわたり、非日常的な時間の中に身をゆだねることによって、宇宙をさまようことも可能にしながら、と同時に、自分を小さな昆虫ででもあるかのように客観視できたり、水の流れのような平衡感覚を取り戻すことも出来たりする「音楽の不思議な力」を、チェコ人たちがいかに大切にしながら彼らの長い歴史を歩んできたかを学ばせてくれたからかもしれません。

スメタナは「チェコ人の生命は音楽にあり」と言い残しました。

ドヴォルジャークは「自分は一介の平凡で真面目なチェコ人です」と言いながら、あのような「自然に心から生まれたような音楽」を残し、チェコ人の団結を音楽で強め、新しい国を作る手助けまでもしていました。

「小さい国でもいい。文化的レベルが高ければ・・・」というチェコ人の精神は音楽によって支えられ、「音楽があるから」なのでしょうねぇ。何しろ国歌が19世紀のチェコの作曲家シュクロウブのオペラのアリアの一節「我が故郷よ、いずこに」なのですから・・・。

熱い熱筆ですね。いままで何回にも分けて日記で語ってきたことが、じつはこのCDのライナーノーツに全部書いてあるのでは?という感じですね。(笑)

では、このCDを聴いてみます。

1971年度録音とは思えないくらいS/Nがよくてクリアな録音。

まずそこに驚きました。

まずそこに驚きました。

でもいまの現代録音の趣とはちょっと違う感じがしますね。

いまは、全体の音場を捉える空間をまず録って、そこから各楽器にスポットマイクで各声部をはっきり捉えるという手法で、(それはオーケストラでも室内楽でも、です。)実際オーディオで聴いてみるとまず全体の空間感を感じて、その中で鳴っているという立体的な聴こえ方をしますが、この1971年当時はそこまで空間を意識せず、ふつうのオンマイクの録音のように感じます。

それはホール録音ではなく、スタジオ録音というのもあるかもしれませんね。

そこが違うかな、というくらいで、あとは全然ふつうにすんなりと自分の中に受け入れることができます。でもそれって意識的な聴き方をしているだけで、ふつうに聴いている分には全然わからない程度のこと。

いまの録音とまったく違わないといってもいいと思います。

本当に素晴らしい録音だと思います。

本当に素晴らしい録音だと思います。

クリアな感じ、鮮度感、そして明晰な質感など、全体に音の輪郭がキリっとしていて、メリハリの効いたとてもいい録音ですね。感動します。

艶感のあるヴァイオリンの音色、硬質で響きが豊かなピアノの音色。

ヴァイオリンとピアノとのバランス。

ヴァイオリンとピアノとのバランス。

本当にいい感じ・・・。

後述するアナログLPは、やはり年代物の中古LPだけあって、入手困難であること、またスクラッチノイズもそれなりにあるので、黒沼ユリ子の演奏をいい状態で聴きたいなら、このCDしかないと思います。

黒沼ユリ子さんの録音を聴くなら、この1枚でしょう!

なにせ、黒沼音楽人生の大本命のチェコ音楽、チェコの作曲家、マルティヌー、ヤナーチェク、スメタナですから。

マルティヌー、ヤナーチェク、スメタナのヴァイオリン・ソナタ。

おそらくいままでもあまり聴いていない作品だと思う。

おそらくいままでもあまり聴いていない作品だと思う。

チェコ音楽って自分の場合スメタナかドヴォルジャークでしたから。マルティヌーは数年前にPENTATONEの新譜で児玉麻里・児玉桃姉妹の録音で接したぐらいです。

マルティヌーはいいですね。バッチリ自分の好みだと思いました。

このCD全曲通して思ったのは、渋い旋律だということ。東欧の民族色的な音色といえばそれまでだけれど、どこか実験的書風というか、捉えどころのない、形式の枠にとらわれない自由な書風といえるのではないでしょうか?

クラシック古典派の正統派というより、もっと新世代寄りの現代音楽をもっと聴きやすくした感じのように思いました。

最後のスメタナが一番お気に入りになりました。

スメタナは、チェコ民族の自民族意識(ナショナリズム)の高揚のために、もっぱらチェコの民話や伝説、史実などをテーマに作品を書き続けたと言われ、いわゆるそういう心情を煽るような情熱的な旋律が得意とするところですね。聴いていてそういう情緒的だけどどこか哀愁を感じるようなメロディの美しさを感じます。

あとで紹介するフォーレのヴァイオリン・ソナタを録音しているアナログLPのライナーノーツに林光氏の解説文が記載されているのですが、その中に、

黒沼ユリ子のレコードでは、チェコの音楽が一番多いのであるが、その中でも、この永遠のパートナー、パネンカとのコンビで演奏しているヤナーチェクの「ソナタ」は、私がとくに高く評価したいと思っているものだ。と同時に、この演奏には、黒沼の音楽の本質といっていい特徴がよくあらわれている。

なになに?

この解説文を偶然読んで、慌ててもう一回このCDに戻ってそのヤナーチェクのソナタを聴き返しました。

あやうくそのままスルーするところでした。(笑)

堂々の大曲ですね。森林の中の大樹。そんな感じの本当に大きな器の曲。ヤナーチェクの世界をもう少し理解しないとその極みを理解できないような気がします。独特の世界がありますね。ヤナーチェクの世界を強く意識しないと自分に響いてこない曲だと思います。何回も何回も聴き込むことが必要ですね。

じつに素晴らしい作品群でした。

お薦めの特選盤です。

つぎに中古市場で購入したLPの数々。

、

これも盟友ヤン・パネンカとのヴァイオリン・ソナタ

ラヴェルのヴァイオリン・ソナタ

マルティヌーの間奏曲

プロコフィエフ ヴァイオリン・ソナタ第2番 ニ長調 作品94

マルティヌーの間奏曲

プロコフィエフ ヴァイオリン・ソナタ第2番 ニ長調 作品94

やっぱりアナログLPはいいですねぇ。

こんな感じでライナーノーツが広い誌面で充実していますね。

とても正統派の解説文です。

黒沼ユリ子のヴァイオリンはボヘミア派の伝統の忠実な継承者である、と断言していますね。

アナログLPの中ではこれが1番好きですね。

ラヴェルのヴァイオリン・ソナタはあまり聞いたことがないですが、ラヴェルの中で唯一の1曲だけの作品のようですね。

当時のジャズ・ブルースの語法が取り入れられていて、当時のパリの楽壇に一種のジャズ・ブームが巻き起こっていたことを物語っているようです。

黒沼さんの超絶技巧が冴えわたっていて、リズミカルでスピーディーな曲の展開に圧倒されます。

三善晃・ヴァイオリン協奏曲

諸井誠・ヴァイオリンとオーケストラのための協奏組曲

諸井誠・ヴァイオリンとオーケストラのための協奏組曲

黒沼ユリ子:ヴァイオリン

若杉弘・指揮

管弦楽:読売日本交響楽団

若杉弘・指揮

管弦楽:読売日本交響楽団

三善晃、諸井誠という日本の作曲家は、知りませんでした。

おもに現代音楽の作曲家なのでしょうね。

おもに現代音楽の作曲家なのでしょうね。

若杉弘さんも懐かしすぎですね。

やはり現代音楽はオーディオ的に音がよく感じます。

漆黒の中の鋭音という感じで、鳥肌が立つ作品です。

漆黒の中の鋭音という感じで、鳥肌が立つ作品です。

黒沼さんは、こういうジャンルの音楽も積極的にチャレンジしていたんですね。

フォーレ

ヴァイオリン・ソナタ第1番イ長調作品13

ヴァイオリン・ソナタ第2番ホ短調作品108

黒沼ユリ子:ヴァイオリン

ヤン・パネンカ:ピアノ

ヤン・パネンカ:ピアノ

1975年10月20,21,24日の3日間、チェコのスプラフォン・スタジオにて録音されたものです。

フォーレいいですねー!!!

この作曲家のソナタも普段あまり聴かないし、日本のプロモーターもあまりコンサートで採用しない作曲家ですよね。フォーレのソナタがこんなに素敵なんて目からウロコでした。

フォーレは、フランスの作曲家で、むしろ小規模編成の楽曲を好み、室内楽作品に名作が多いとされている。それぞれ2曲ずつのピアノ五重奏曲、ピアノ四重奏曲、ヴァイオリン・ソナタ、チェロ・ソナタと、各1曲のピアノ三重奏曲、弦楽四重奏曲がある。

ラヴェルやドビュッシーのようなフランス音楽特有の浮遊感、色彩感豊かな感じでもなく、結構メリハリの効いた感じの作風です。でもとても美しい、万人に受けやすい不偏のメロディーですね。

このヴァイオリン・ソナタを聴いて、すっかりフォーレの大ファンになってしまいました。

以上、黒沼ユリ子の音源を聴いてきましたが、ヴァイオリニストとしての奏法も現代のヴァイオリニストとまったく遜色なく、堂々とたるもので目の前で演奏している姿が目に浮かぶようでした。

”チェコ音楽を奏でるヴァイオリニスト”というのは、やはりとてもユニークな個性が際立っていて、それがひとつのヴァイオリン奏者としての個性的なカラーになっていますね。

チェコやチェコ音楽ってかなり個性的なのではないでしょうか?

それはその国の歴史諸共、ひとつのワンセットになっていて、とてもコンパクトながらも独特のカラーがあって、とてもユニークですね。

自分はすごく魅力的だと思います。

素晴らしい音源でした。

PENTATONEの新譜:アラベラ・美歩・シュタインバッハーの奏者人生としての転機 [ディスク・レビュー]

いったいいつまで続くのか、コロナ禍でちょっとした鬱スランプであったのと、最近は1日中仕事のことで頭がいっぱいで、プライベート活動、SNSどころではなかった。普段の楽しい自分の生活スタイルを崩しつつあった。

アラベラさんの新譜も6月中旬にはすでに入手していて、すでに聴き込んでいたのだが、なかなか筆が進まなかった。ようやく気分一新。取り組みたいと思う。

ヴィヴァルディ:四季、ピアソラ:ブエノスアイレスの四季

アラベラ・美歩・シュタインバッハー、ミュンヘン室内管弦楽団

アラベラ・美歩・シュタインバッハー、ミュンヘン室内管弦楽団

今回の新譜は、とても有名なヴィヴェルディの四季と、ピアソラのブエノスアイレスの四季をカップリングしたアルバム。ヴィヴァルディとピアソラの曲を交互に演奏していくという試みである。

ヴィヴァルディの四季:春・夏・秋・冬は本当に有名な曲で、クラシック初級編ともいえる敷居の高さを感じないみんなから好かれている曲ではないだろうか?一方で、ピアソラのブエノスアイレスの四季は、これも有名な曲ではあるが、ポピュリズムというより、もうちょっとクセのある特定ジャンルに族するような特殊性があって、玄人好みでとても熱くなる曲である。

自分は、とくにタンゴ、ピアソラの世界が大好き。

とにかく情熱的で、あの南米の赤くて熱いパッションが弾けるような旋律は、聴いていて血が騒ぎますね。自分は、このタンゴ、そしてさらにその発展形のピアソラのアルゼンチンものの音楽が大好きで、南米アルゼンチン独特の民族色の強い旋律が非常に自分に嵌るというか、聴いていてツボにくる、自然と体でリズムをとってしまう心地よさを感じてしまう。

ムード音楽的演奏から、マランドのように歯切れの良いリズムを重視したアルゼンチンスタイルなど様々なスタイルがあるのだが、共通するのは、やはり夕暮れどきが似合って、激しいリズムの後にくるゆったりとしたメロウな旋律が漂うようなムードがとてつもなく堪らない。。。なんて感じである。(笑)

特に自分はピアソラが好き。アルゼンチンタンゴの世界に、クラシック(バッハのバロックも!)やジャズなどの音楽を融合させたアストル・ピアソラという人によって創作されたジャンルの音楽なのだが、タンゴ特有の強いビートの上にセンチメンタルなメロディを自由に展開させるという独自の音楽形態を作り出して、単に踊るためのタンゴの世界から一皮もふたかわもむけた素晴らしい音楽の世界を作り出した人だ。

ピアソラの音楽は、リベルタンゴやブエノスアイレスの四季など、絶対みなさんなら聴いたことがあるはず、というくらいの超有名曲ぞろい。

ピアソラのブエノスアイレスの四季といえば、自分はオランダのアムステルダム・シンフォニエッタのChannel Classicsのアルバムが愛聴盤。以前ディスク・レビューで紹介したことあります。

ピアソラ:ブエノスアイレスの四季、

ゴリホフ:ラスト・ラウンド、ヒナステラ:弦楽オーケストラのための協奏曲

アムステルダム・シンフォニエッタ

ゴリホフ:ラスト・ラウンド、ヒナステラ:弦楽オーケストラのための協奏曲

アムステルダム・シンフォニエッタ

ぜひ聴いてみてください。

この曲の自分のリファレンスとなっているアルバムです。

この曲の自分のリファレンスとなっているアルバムです。

もしマーラーフェスト2020が開催中止になっていなければ、アムステルダム・コンセルトヘボウのリサイタル・ホールで、このフェスティバルで、マーラー所縁の曲でアムステルダム・シンフォニエッタを初体験できる予定だったのに、返す返す残念で堪りません。こちらから海外に出向かないと、縁のないアーティストですね。

今回のアラベラさんの新譜は、ヴィヴァルディの四季とピアソラのブエノスアイレスの四季を交互に、春・夏・秋・冬の順番で交互に並べているのだ。

南半球の四季、ブエノスアイレスの四季は、夏から始まる。

ピアソラが作曲していった順番も夏→秋→冬→春だ。そういう意味で、合うのかな、とも思うのだが、これが全然違和感なく、アルバムとしての統一感があって、曲の並びがすごく自然だ。

ヴィヴァルディは各季節に3楽章づつあるが、ピアソラのブエノスアイレスの四季は各季節に1楽章の構成だ。やっぱりヴィヴァルディの四季は名曲中の名曲だけあって、音楽が整っているというか、全体として、形式感、様式美があって、日本のように四季がはっきりと違う美しさを表現していますね。

優美に輝く「春」、うだるような暑さと天候の変化を見事に表現した「夏」、収穫を祝う「秋」、凍てつく「冬」。本当にこんな感じで各季節に個性があってメリハリがあって、曲として形式感が整っている。名曲中の名曲だと思う。

ブエノスアイレスの四季は、これは本当に情熱的でエモーショナル、官能的で陰影のあるグルーヴ感に酔いしれる。カラーで言えば、情熱の赤だ。もう自分には堪らない。この曲は本当に自分にはクルものがある。

ブエノスアイレスの四季は、もともとバンドネオン、ヴァイオリン、ギター、ピアノ、コントラバスという編成による作品なのだが、この録音ではペーター・フォン・ヴィーンハルト編曲によるヴァイオリンと室内オーケストラ版で収録されている。

特に夏や秋ではおそらく原曲はバンドネオンが表現していると思われるグリッサンドなところも、ヴァイオリンではスライド奏法させて弾いているような感じで、もう鳥肌モノである。

秋では重音奏法のオンパレードと言う感じで、アラベラさんの超絶技巧が冴えわたる。

このアルバムでは、従来にも増して、アラベラさんの技術力の高さ、安定力を再認識する感じだ。もうヴァイオリニストのキャリアとしても中堅どころ。超一流の技術力を兼ね備えた実力派ヴァイオリニストと堂々と宣言してもいいだろう。

そしてなんといっても、自分にとってブエノスアイレスの四季といえば、冬。自分はこの曲ではこの季節が1番好きだ。次から次へとたたみ掛けてくるような熱いパッションを感じる旋律で、とにかくかっーと激しく燃える。

最高である。

ヴィヴァルディは、冒頭の春の第1楽章が有名だが、自分は夏や冬が好き。やはり激しくて燃えるのがいいのだ。やっぱり自分は熱いのが好きなのだろう。(笑)

今回のパートナーはミュンヘン室内管弦楽団。

ドイツ・ミュンヘンを本拠地とする室内オーケストラである。

アラベラさんとは縁が多いオケで、演奏を聴くと、そのアンサンブル能力の高さ、弦の厚み、弦楽としての発音能力などとてもすばらしいオーケストラだと毎度のことながら思う。

2018年7月に、ミュンヘン=ゼンドリンク、昇天教会で録音された。

録音は、エンジニア&バランスにジャン=マリー・ヘーセン氏、編集、ミキシングにエルド・グロード氏といういつもの安定の最強タッグ。

いつもにましてオーディオ的に作り上げた感のあるテイストで、いつもの彼女のアルバムとはちょっと違う録音テイストである。よりオーディオマニア好みに仕上がっている。

いままでとちょっとプロモーションが違うのは、アルバムの発売に伴い、先行でストリーミングによるシングルリリースを先駆けたことだった。彼女の妊娠で、アルバムが当初よりも1年延期になったのだが、ストリーミング・シングルという新しいプロモーションが実現したのも、曲の録音がすでに完成している過程でのひとつの試みなのだろう。

2019年9月20日にピアソラ ブエノスアイレスの四季”秋”

2020年1月25日にヴィヴァルディ四季の”冬”

2020年1月25日にヴィヴァルディ四季の”冬”

すべてのストリーミング・プラットフォームで配信された。

今回、アラベラさんはライナーノーツで、こんなことを書いている。

ヴィヴァルディの四季は、クラシック音楽の歴史の中でももっとも有名な作品のひとつだと思います。おそらくその中の一部の楽章は、誰もが知っていることでしょう。正直なところを申しますと、この曲を録音した作品は、世の中にはもう数えきれないくらい存在すると思いますので、この作品を取り上げることは少々躊躇したところがありました。でも、それは別に気にすることではない。私にとっては最初のレコーディングなのだ、と思うことにしました。

特に完全にタイプの異なるピアソラの四季とのコンビネーションは、ピアソラの作品の中でも特にこの曲を長いこと愛してきて、とてもメランコリックで熱情のあるこの曲とカップリングすることが私の夢だったのです。

私の親愛なる友人、ペーター・フォン・ヴィーンハルトによって美しくアレンジされ、それをもってみなさんとこの情熱的な旅をシェアできることをとても幸せに思います。

アラベラ・美歩・シュタインバッハー

自分も正直、アラベラさんの次のアルバムはなんであろう?と期待していたとき、それがヴィヴァルディ四季と知ったときは、ちょっとがっかり(笑)というか、う~ん、ありふれているな、と思ったことは確かである。

やはりアラベラさんもそう感じていたんだね。

でもピアソラの四季とのコンビネーションが一気にアルバムに多様性を生んだ。

ピアソラのエモーショナルな曲がアラベラさんも大好きだったことはとてもうれしい。

ピアソラのエモーショナルな曲がアラベラさんも大好きだったことはとてもうれしい。

でも自分はこの新譜で、改めて、ヴィヴァルディ四季の曲として完成度の高さ、美しさを再度認識した次第である。

アラベラさんの演奏家人生として、今はひとつの岐路、転機にあるように思える。

2004年デビューで着実にキャリアを重ねていった。自分は、2011年頃から応援を始めたファンとしては遅いほうだったが、自分が応援を始めたときからいわゆる演奏家としての絶頂のときだったのではないか、と感じている。

それこそ、ピークは2015年のヘンゲルブロック&NDRとの日本縦断ツアーで、大阪、東京、名古屋を追っかけしたこと、そして2019年に至るまで彼女は全世界のコンサートホール&全世界のオーケストラと共演を重ね、忙しくワールドツアーを転々としていたのだ。

まさに演奏家人生としてはピーク、頂点と言っていいと思う。

演奏家人生のひとつの転機となったのは、やはり結婚。そして子供を授かったこと。

SNSに投稿する写真は、上のようにいままでと違って一変した。(笑)

SNSに投稿する写真は、上のようにいままでと違って一変した。(笑)

子供を持つことになった女性アーティストは、いままでの尖った格好良さ、ビジュアルな方向性から、より母性本能が表面に出てくる柔和で優しい人間性が滲み出るようになって、アーティストとして、より、もっと人間性として深いところに達観するのではないか、と思う。

いままでの路線とは違ってくるように思えます。

そして誰もが体験している、まさかのコロナ禍。

アフターコロナの時代、クラシックのオーケストラやアーティストはみんな手探り状態で今後どうやって活動を続けていくべきか、を暗中模索している。

これは彼女にもあてはまるだろう。育児と重なる時期と言うこともあるが、間違いなくいままで通りと簡単には事は運ばないような気がする。

これは彼女だけではない。

みんな苦労している。

その洗礼を彼女も受けるに違いない。

みんな苦労している。

その洗礼を彼女も受けるに違いない。

願わくは、彼女には(もちろんみんなにもですが。)幸せが待っていてほしい。

あのNDRと日本縦断ツアーをしていた頃のようにまた復活して輝いてほしいと思う次第なのです。

ダイレクトカッティングはワンポイント録音がいい [ディスク・レビュー]

ベルリンフィルのダイレクトカットLPを購入した。ラトルのブラームス交響曲全集のときは、悩んだのだけれど定価が8万円台だし、自分はアナログは腰掛け程度でメインストリームではないので、見送った。

今回、第2弾のハイティンクのブルックナー交響曲第7番が出ることになり、それが3万円台なので、価格的にも範疇内なので、つい誘惑に負けて購入してしまった。

そうすると、どうしても第1弾のラトル盤も揃えたくなる。

買っておけばよかったなーと後悔だ。

買っておけばよかったなーと後悔だ。

いまラトルのダイレクトカットLPはなんと中古市場で25万から30万で取引されているという大変なプレミア盤なのだ。そんなとき、舞夢さんが、こっそりラトル盤、ヤフオクに出てます、と教えてくれた。11万5千円だ。おう!これはターゲット内。でも終了時間間際で跳ね上がるのだろうな、と思い、15万までなら出そう!という覚悟を決めた。

そしていざ勝負。なんと誰も入札せず、自分だけが入札してあっさり11万5千円で落札できた。

ラッキー!である。しかも新品未開封なのだ。舞夢さん、ありがとう!

こうなるとラトル盤、ハイティンク盤と完遂することができた。

届いてじっくり聴き込もうと思ったが、なにせアナログ再生は、最近すっかりご無沙汰である。日記を紐解けば、2016年にアナログプレイヤーを購入して再生して以来だから、じつに4年ぶりだ。

学生時代にコレクションした100枚のLPを再生したい、ということ、そして昨今のアナログブームから、やはりプレイヤー持っていないとダメだろう、という想いから購入したのだ。

でも腰掛け程度だから、高級なターンテーブルを購入するつもりもなく、ソニーのPS-HX500というアナログ出力をPCにDSD5.6MHzで取り込めるという付加機能が売りの安いプレイヤーを購入した。カジュアル向けのプレイヤーですね。

アナログが本筋ではない自分にはこの程度で十分である。でもそれ以来、すっかり死蔵扱いで、埃をかぶり、その上にCDが山積みされている状態であった。

4年ぶりに動かすし、きちんと音が鳴るのかな、とも思い、恐る恐る鳴らしてみた。

この日のためにインターコネクトのケーブルも新調した。

この日のためにインターコネクトのケーブルも新調した。

アルゲリッチ盤とグリモー盤で鳴らしてみた。

案の定、聴くに堪えない酷い音。

こりゃあかん!ということで、調整開始。

久しぶりアナログ触るから、もう試行錯誤。

こりゃあかん!ということで、調整開始。

久しぶりアナログ触るから、もう試行錯誤。

ハム音が鳴ったりで、かなりケアレスミスも多く、あーだ、こーだとやること3時間半。

ようやく4年前に聴いていた感じのサウンドに戻ってきた。

久しぶりにオーディオやったという感じ。(笑)

ようやく4年前に聴いていた感じのサウンドに戻ってきた。

久しぶりにオーディオやったという感じ。(笑)

ラトルのダイレクトカットLPは、舞夢邸で聴かせてもらったことから、舞夢さんにメッセージして、いろいろアナログのことを教えてもらった。

気になるのはアナログ再生時のゲインが低く、CD再生時より15dBも低い。

舞夢さんのアドヴァイスは、「確かにディスクによっては録音レベルが低いものはありますが、この盤の録音レベルは特に低いわけではないようです。(拙宅の場合はCDと大差ない音量差です)考えられるのは、カートリッジの種類(MM、MC)とのマッチングです。AMPのPhonoイコライザーは、RIAAカーブで周波数特性を元に戻すと共に、レベルを昇圧しますが、これはMMカートリッジの再生レベルまでです。通常、MCカートリッジはMMカートリッジよりも出力が低いために、MCヘッドアンプもしくはMC用の昇圧トランスを使用して出力レベルを補正します。

アンプ側でMC、MMの切り替えはできるようになっておりませんでしょうか。少なくともAVアンプにPhonoポジションがあるので、イコライザーアンプは入っていると思われますが…。ちなみに拙宅のアンプではポジション切り替えがあり、MCカートリッジをMMポジションで聴くと仰るようにかなりゲインが低く、それに伴ってS/Nも大幅に劣化します。でも、もし、カートリッジがMMでこの症状だとしたら、どちらかの機材に不具合がある可能性がありますね。

あと、もうひとつ、カートリッジシェルはアームから外せますよね?期待薄ですが、ここの接点を布で(できればアーム側も綿棒で)磨いてみてください。」

ソニーのプレイヤーは、MMカートリッジ。MMのフォノイコライザー内蔵のようだ。

だからゲイン不足というのは機器の不具合なのか?(笑)

まぁとりあえずこのままAMPのVOL上げてそのまま続行。

だからゲイン不足というのは機器の不具合なのか?(笑)

まぁとりあえずこのままAMPのVOL上げてそのまま続行。

カジュアル向けのプレイヤーなので、固定アームでカートリッジ交換不可能とずっと思っていたけれど、そうではないようだ。

ゼロバランス、針圧3gも再調整。なんとインサイドフォースキャンセラーも調整できるのだ。(笑)

いろいろ調整したけれど、オーディオオフ会でオーディオの友人宅で聴くような、あのアナログ特有の太くて濃い濃厚な音ってやっぱり無理なんだな。

アナログLPはダイナミックレンジ(Dレンジ)は狭いけれど、CDのように音域をカットしたりしていないから周波数レンジ(Fレンジ)は広くて、かなり濃い音が楽しめるはずなのだが、う~む、厳しい・・・。

やっぱりカートリッジの差が大きいかな。5万円のプレイヤーだからこんなもんかな、と妥協。

久しぶりにアナログ聴くから、グリモーさん&バイエルン響のブラームス、なんと途中で針飛びしてしまい、前へ進まない。えっ4年前に数回聴いただけで、そのまま保管していただけなのに、なのに、なぜ?目視しても傷や障害物もなさそう。

ショック。大好きな盤なので、中古市場で買いなおしました。(完全限定版だからいまは売ってないんですよね。)

後日レコード店で相談してみよう。

まっこんな感じなのである。

ようやくアナログ再開の準備は整った。

ようやくアナログ再開の準備は整った。

ベルリンフィルのダイレクトカットLP。

とにかく高級品そのもので、最初触るのはすごく怖かった。

ラトル盤は、500枚完全限定。あっという間に即完売だった。

ラトル盤は、500枚完全限定。あっという間に即完売だった。

ハイティンク盤は、1884枚完全限定。

自分のシリアル番号は、ラトル盤は450番(/500番)

ハイティンク盤は、1428番(/1884番)

ハイティンク盤は、1428番(/1884番)

ハイティンク盤(なんと日本語解説がついている。ラトル盤にはなかったことだ。)

ラトル盤

ベルリンフィル・レコーディングスによる制作との宣伝だったが、中を見たらやはりエミール・ベルリナー・スタジオ(Emil Beliner Studios)による制作だった。まぁ、EBSはもともとDGの中にいたレコーディングス技術部隊でDG時代のベルリンフィルを録音していたのだから、別に問題はなし。

ライナー・マイヤールさんプロデュースだ。

さっそくハイティンク盤から聴いてみる。

ハイティンク盤は、2019年5月に行われたベルナルド・ハイティンクのベルリン・フィルにおける最後の演奏会、ブルックナー「交響曲第7番」をダイレクトカットLPで収録しようとした試みだったのだ。

ハイティンクは、ベルリンフィルとも200回以上の演奏会をおこなった縁の深い指揮者で、そんなハイティンクに対して花道を飾ってあげようというプレゼントだったようだ。

ディスクの最終面(LP2‐B面)にはハイティンクとベルリン・フィル団員のサインが刻み込まれている。

ダイレクトカット録音は、マイクで採音された演奏を、直接ラッカー盤面に刻み込んでいく方法で、編集はいっさいない。もちろん演奏自体も失敗が許されないから、すべてにおいて一発勝負なのだ。

従来のようなアナログマスターテープを介さないからテープヒス音もない、高音質という触れ込み。

ハイティンク盤を聴いて、そして引き続いてラトル盤を聴く。

聴き比べてみて、自分が想ったこと。

それはオーケストラ録音の難しさ。

ジャズやポップスはオンマイク録音、クラシックはオフマイク録音と言われる。

オーケストラ録音って、やっぱり音場型録音だと思うのですよね。

あのコンサートホール全体に響き渡る音場をそのまま、まるっと抱え込むというかその音場空間をそっくりそのまま捉え録音するのがオーケストラ録音の基本なのだと思うんですよね。それがまず第1前提で、その次に各楽器の解像感や分離感などを追求していくような順番なのだと思うのです。

コンサートホールで生演奏を聴いている、あの感覚を蘇らせるには、やはりあの全体の音場感がファースト・プライオリティ。

ラトル盤はワンポイント録音だった。

舞夢さんの話では、ハイティンク盤ではアンビエンス・マイクを使ったマルチマイク録音だそうだ。メインマイク3本とサブマイク2本の5本構成された構成だったようだ。

ハイティンク盤とラトル盤を聴き比べると、自分はこの差がサウンド的な印象を決める決定的な要因のように思えた

結論からすると、自分はマルチマイク録音のハイティンク盤より、ワンポイント録音のラトル盤のほうがよかった。

ハイティンク盤は、音場感が潰れている感じで音が伸びてこないというか、平面的で空間を感じないのに対し、ラトル盤はすごく音が伸びる感じで、ホール空間がそのまま目の前に現れるような感じがした。ラトル盤はホール感がありますね。

よくワンポイント録音は音場感をそのまますっぽり取り込めることができ、自然な音場感を得ることができる反面、マルチマイク録音は、メインマイクの他に、スポットマイクなどで採音し、それを後で、パッチを充てるように継ぎはぎしていくから、位相がぐちゃぐちゃになり、位相合わせなどの調整が難しくて自然じゃない。だからマルチマイク録音はダメ、と言い切る方がいらっしゃるが、自分はそうは思わないです。

確かにワンポイント録音だと抜け感がいいというか、スコーンと抜けるような空間感があって、いいのだけれど、逆にワンポイントだから各セクションが遠くて、解像感や分離感が悪くて団子のように聴こえるというデメリットありますね。あと、マイクから遠いからオーケストラが持っている躍動感の表現も苦手ですね。

そういうのを解決するのに、補助のスポットマイクで録ってあとで、継ぎ足しする訳ですが、そういうワンポイント録音の苦手な部分を補ってくれるのだと思います。

指揮者の背面の天井近く高いところにメインマイクがあって、そこで全体の音場をキャプチャーして、そういう解像感や分離感、躍動感などをそっと後から補完してあげるというそんな作業なのではないでしょうか?

確かにマルチマイクって継ぎはぎだから、聴いていて、抜け感が悪くて、どこか空間が詰まっている感じで、抜けるような自然な音場感という感じはしないかもしれませんが、それってエンジニアの腕次第だと思うんですよね。

自分が普段聴いているレーベルはマルチマイク録音が主流ですが、きちんと位相合わせの技が妙で、シームレスに繋がってそういう不自然さを感じないし、広大な音場、明晰な音像を両立させていると思います。

すべてエンジニアの腕次第だと思うのです。

音声信号で、位相って本当に大事なパラメータです。音声信号の時間軸の管理、調整のことです。

今回、ハイティンク盤で音場が潰れてホール感を感じないのは、マルチマイク録音で録ったものを、きちんと後でその継ぎはぎのときの位相合わせなどの編集ができないからだと思うのです。

ダイレクトカット録音は、もちろん編集はいっさいなしのマイクで採音した音をダイレクトに盤面にカッティングするのでそういうマルチマイクで録った音の位相合わせなどがきちんとできていなかったのでは、と思うのです。

なぜハイティンク盤をマルチマイクで録ったかと言うと、それはブルックナーが大編成を要するので、ワンポイントだと全体を捉えられないという理由からそうしたのだと思います。

でもマルチマイク録音は編集してなんぼの世界ですね。

エンジニアが徹底的に編集を施して、きちんと継ぎ目をスムーズにして、位相合わせして、完成度をあげて初めて成果がでるやり方ですね。

ダイレクトカット録音はそれができないから、簡単なミックスでは、どうしてもそういうつなぎ目がうまくいかず、位相がぐちゃぐちゃになって空間、音場感を壊してしまうのでは?と思うのです。

ライナー・マイヤールさん率いるエミール・ベルリナー・スタジオ(Emil Berliner Studios)という最高の技術スタッフを以てしてもこんな感じの印象だから、やはり難しいことなのだと思います。

ラトル盤はすごいです。とにかくすごい空間感、ホール感でよく鳴るというか、自分の5万円の安いプレイヤーでこれだけ鳴るのは、やはりオーケストラ再生冥利だと思います。グリモーさん&バイエルン響もオーケストラ演奏ですが、全然ラトル盤のほうが凄かったので、やはりダイレクトカット録音はすごいと思ったほどです。

編集がいっさいできないダイレクトカット録音では、やはりワンポイント録音のほうがいいのではないか、というのが自分の導き出した結論です。

もちろん最初からそんなことを思いつくはずもなく、ハイティンク盤を聴いて、う~ん。ラトル盤を聴いて、う~ん。なんでこんなに違う感じなのだろう、ということを感じて、自分で後で無理やりこじつけて理論づけただけなのです。

つじつまが合うようにした後付け理論なのです。

もちろん間違っているかもしれないです。

反論も多いと思います。甘んじて受けます。

反論も多いと思います。甘んじて受けます。

自分の安いプレイヤーではハイティンク盤をきちんと鳴らし切れていないだけなのかもしれません。(その可能性も大きい。)

そういう考え方からすると、いまのライブストリーミング配信も生放送ストリーミングは編集できないから、ワンポイントマイクでやるのが一番自然な音場感、ホール感を得ることができて、いい音で視聴者に音を届けることができると思うのです。

アーカイブは、あとで、じっくりエンジニアが編集して完成度をあげていい音にすることができるから、そういう意味でマルチマイクでいいかもしれませんね。

ベルリンフィルのDCHなんてそうやっていると思います。

オーケストラ録音って本当に難しいです。

今回のダイレクトカットLPについては、もともと舞夢邸で聴いたことが最初の縁でしたが、舞夢さんにはいろいろお世話になりました。

ここにお礼を申し上げます。

ポリヒムニアのSocial Distancingな録音 [ディスク・レビュー]

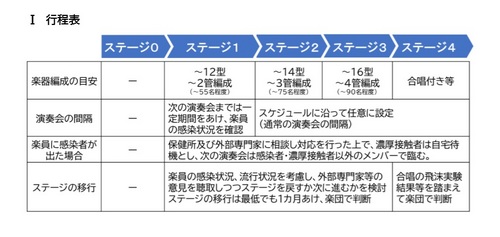

今日6月25日は、日本のオーケストラ団体が立て続けに、活動再開に向けて、その指針を発表した日だった。やはり1番中心で大きな柱になっているのが、東京都交響楽団(都響)であろう。

自分たちが、日本のオーケストラの中心になって、この難局を乗り越えていく旗頭になっていこうという強い気構えを感じる。

都響は、今月の11日、12日に新型コロナ対策を踏まえた今後のコンサート活動について、東京文化会館で数々の実験を踏まえた試演をやっている。

その実験結果とその今後の方針についての指針を今日発表した。

「演奏会再開への行程表と指針」を策定

そうか、そうか・・・。

こんなロードマップ。

なんか具体的に見えてきた感じですね。

なんか具体的に見えてきた感じですね。

マーラーの交響曲のような大編成を聴けるようになるのは、まだ先ですね。

合唱などの声楽が1番高い障壁になりますね。

合唱などの声楽が1番高い障壁になりますね。

上記のリンク先にあるPDF資料を一読してみてほしい。その試演での実験結果をここまで専門的に分析してデータ化しているのは、驚きである。自分は、このPDF資料の中で1番興味を惹かれ、なによりも単刀直入で簡潔に書いてあってわかりやすい資料3。

1番読みやすく、端的にポイントを抑えているように思えた。

試演後に、関係者でミーティングした議事である。

(奏者からの飛沫)

◆ 数値の解析はこれからだが、思ったよりも粒子は飛んでいない印象。

◆ フルートは息が良く出ると聞いていたが、しぶきが大量に飛ぶということは無かった。

◆ 歌手は、飛沫は飛ぶが、大きめの粒子、下に落ちていくような粒子が多い印象。

◆ 舞台上でも、管楽器の真ん前、弦楽器の真後ろで計測していた限りでは、そこで数値が大きく変わることもなく、もう少し詰めてもあまり変わらないと思う。ひな壇に上がったとしても基本的には同じだろう。

(奏者間の距離についての医師の見解)

◆ ヨーロッパでは、1.5mとか 1mとかのガイドラインがあるようだが、まずは普通どおり並んでも良いのではないか。

◆ 医師も、患者と 1mは離れない程度で外来診療を行っているが、必ずマスクをし、一人診察が終わるごとに、手洗い、アルコール消毒をすれば、そう簡単にうつされるものではない。

◆ オーケストラでも、むしろそのような、練習場に入る時の手洗いなどを守っていただければ、活動を再開できるのではないか。

◆ ディスタンスは取れるのなら取った方が良いのだが、基本的には 1m取れば十分感染予防できる。むしろ、通常の感染予防対策、手洗いや体温チェックなどが大事。

◆ 数値の解析はこれからだが、思ったよりも粒子は飛んでいない印象。

◆ フルートは息が良く出ると聞いていたが、しぶきが大量に飛ぶということは無かった。

◆ 歌手は、飛沫は飛ぶが、大きめの粒子、下に落ちていくような粒子が多い印象。

◆ 舞台上でも、管楽器の真ん前、弦楽器の真後ろで計測していた限りでは、そこで数値が大きく変わることもなく、もう少し詰めてもあまり変わらないと思う。ひな壇に上がったとしても基本的には同じだろう。

(奏者間の距離についての医師の見解)

◆ ヨーロッパでは、1.5mとか 1mとかのガイドラインがあるようだが、まずは普通どおり並んでも良いのではないか。

◆ 医師も、患者と 1mは離れない程度で外来診療を行っているが、必ずマスクをし、一人診察が終わるごとに、手洗い、アルコール消毒をすれば、そう簡単にうつされるものではない。

◆ オーケストラでも、むしろそのような、練習場に入る時の手洗いなどを守っていただければ、活動を再開できるのではないか。

◆ ディスタンスは取れるのなら取った方が良いのだが、基本的には 1m取れば十分感染予防できる。むしろ、通常の感染予防対策、手洗いや体温チェックなどが大事。

◆ 一方で、歌手については比較的飛んでいるという話。感染症学では、基本的には 2m飛ぶと言ったら、安全をとってその倍の距離を取れば良いと言われる。舞台から観客席をどれぐらい空けたらいいかというのは、その辺りから分かってくるのではないか。

(奏者のマスク着用)

◆ マスクはした方がそれに越したことは無いが、本番の時は外しても良いのでは。

◆ むしろ控室などでの何気ない会話、食事をとる時などに、気を付けた方が良い。

(奏者のマスク着用)

◆ マスクはした方がそれに越したことは無いが、本番の時は外しても良いのでは。

◆ むしろ控室などでの何気ない会話、食事をとる時などに、気を付けた方が良い。

(大リハーサル室の状況)

◆ 大きな通気口があり、広さとしては非常に広い、容積が大きいので、問題ない。

◆ 空気の流れの確認は必要かもしれない。

◆ 練習は原則としてマスクをするなど、多少通常よりも感染予防を徹底していけば大丈夫。

◆ ホールより狭いとしても、肩と肩がくっつくような状態で演奏するわけではない。

◆ むしろロビーで休憩する時の方が心配。病院では、食堂でも、向かい合わせになるな、基本的にしゃべるな、ということを言っている。

(管楽器の結露水)

◆ もし感染している人が演奏していたのだとしたら、結露水には接触感染のリスクが生じる。

◆ 今回やっていただいたように、吸水シートに必ず捨てるようにすることは必要。

(PCR検査)

◆ PCR検査というのは確証にはならない。

◆ リハーサルの時など、指揮者は楽団員に、大きな声で呼びかけることもある。楽団員の安心のため、という意味で、例えば指揮者のみPCR検査をするということは考えられるかも知れない。

◆ 大きな通気口があり、広さとしては非常に広い、容積が大きいので、問題ない。

◆ 空気の流れの確認は必要かもしれない。

◆ 練習は原則としてマスクをするなど、多少通常よりも感染予防を徹底していけば大丈夫。

◆ ホールより狭いとしても、肩と肩がくっつくような状態で演奏するわけではない。

◆ むしろロビーで休憩する時の方が心配。病院では、食堂でも、向かい合わせになるな、基本的にしゃべるな、ということを言っている。

(管楽器の結露水)

◆ もし感染している人が演奏していたのだとしたら、結露水には接触感染のリスクが生じる。

◆ 今回やっていただいたように、吸水シートに必ず捨てるようにすることは必要。

(PCR検査)

◆ PCR検査というのは確証にはならない。

◆ リハーサルの時など、指揮者は楽団員に、大きな声で呼びかけることもある。楽団員の安心のため、という意味で、例えば指揮者のみPCR検査をするということは考えられるかも知れない。

自分が1番ビビッと反応したのは、奏者間の距離についての医師の見解。

「ヨーロッパでは、1.5mとか 1mとかのガイドラインがあるようだが、まずは普通どおり並んでも良いのではないか。」

そうか!そうか!よくぞ言ってくれた。

アフターコロナ&ウィズコロナで、自分がニューノーマルどころか、アブノーマル(笑)だと思っているのは、あのステージ上での奏者間の距離と、観客席の間引き。これがなくなれば正常に戻れる。

医師のコメントは、奏者間の距離だけの言及だけれど、観客席については、クラシック聴衆は静かに聴いているし、ブラボーなし、咳エチケットがあれば、そんな飛沫の危険性は少ないと思うんですよね。普通にお客さんを入れてもいいのでは?と思います。

早くそういうポイントでの確証がほしい。

ここが一番重要でもある。

あと、奏者のマスク。これも不要。見苦しいです。(笑)

「一方で、歌手については比較的飛んでいるという話。感染症学では、基本的には 2m飛ぶと言ったら、安全をとってその倍の距離を取れば良いと言われる。舞台から観客席をどれぐらい空けたらいいかというのは、その辺りから分かってくるのではないか。」

う~ん、これは予想はしてけれど、声楽はやっぱり厳しいなぁ。自分は声楽コンサート大好きなので。声楽は生で聴くと本当に興奮度は半端ないです。声楽こそ、生に限ると言ってもいい。

ヨーロッパは、Social Distancingについては、結構うるさい。

ガイドラインがかなりしっかりしている。

アムステルダム・コンセルトヘボウのSocial Distancing対応のオーケストラ配置。客席をとっぱらって、平土間にオケを配置して、1.5m/1.75mなどの奏者間の距離を取る。指揮者はステージ傍で、そこから奥行きにオケが展開するイメージ。

コンセルトヘボウには1.5mのSocial Distancingを命ずるロゴステッカーが貼られている。

控室替わりのブレイク時のドリンクコーナーも距離感を持ってチェロケースが。。。

自分は、この写真を見たとき、なんか間違っているだろう。(笑)これが今後のニューノーマルになるんだったら、ごめん被りたいところもいいとこだ。早く元の世界に戻れ!と思ったものだ。

このときのリハーサルの指揮者がグスタボ・ヒメノ。

そう、RCOの首席打楽器奏者から指揮者に上り詰めた才人だ。

そう、RCOの首席打楽器奏者から指揮者に上り詰めた才人だ。

自分はヒメノ指揮RCOの来日公演をサントリーホールで聴いたことがある。ソリストはユジャ・ワン。2015年だったかな。素晴らしかったよ。ヒメノは袖に下がるときに小走りに速足で去っていくのがなんか奇妙と言うか、大舞台に慣れていなさそうで初々しかった。

上の写真はあくまでリハーサルで、それは録音のためだと思っていた。

ヒメノは、現在ルクセンブルク・フィルの首席指揮者である。

ヒメノは、現在ルクセンブルク・フィルの首席指揮者である。

この写真で録音したPENTATONE新譜がこれだと思っていた。

もちろんさっそく買って聴いてみた。

この写真のオケ配置、奏者間距離で果たしてちゃんと音がまとまって聴けるの?

音場や音像が膨らんじゃって、ダメなんじゃないの?

この写真のオケ配置、奏者間距離で果たしてちゃんと音がまとまって聴けるの?

音場や音像が膨らんじゃって、ダメなんじゃないの?

これはポリヒムニアの腕の見せ所。腕前拝見とさせていただこう、と思っていたのだ。

さっそく聴いてみたところ、自分は青ざめた。

もう全然普通にいい録音。コロナ以前のふつうのホール録音と変わらない出来で、自分はぶったまげた。さすが技術集団、ポリヒムニア。やってくれるなぁ、と舌を巻いた。

まったくの普通通りの録音テイストなのだ。

どうやってんのかな?とも思った。

実際自分がこの新譜を聴いたのは2~3週間前だったのだが、そのときにすぐに日記にすることをためらった。日本では各オーケストラが奏者間距離をいろいろ試行錯誤でやっていて、距離があるとやはり隣の奏者の音の聴こえ方が違ってくるし、アンサンブルもやりずらい。

もう真剣モードでみんな議論している。

そんな中に、いや~1.5m/1.75mで平土間でやっても、全然普段と変わらないいい録音!なんてことは言えない。(笑)いいづらい雰囲気で躊躇って、自分の心の中だけに収めておくことにした。

そのあとブックレットを読み進んでいくうちにこの話の落としどころが待っていた。(笑)

録音日時、録音場所が、2019年7月と11月となっていて、ルクセンブルク・フィルハーモニーとなっていた。

あれ?コンセルトヘボウじゃないの?

しかもこの日時って、コロナ以前では???

しかもこの日時って、コロナ以前では???

これがルクセンブルク・フィルハーモニー。写真は、コロナ以後にヒメノ&ルクセンブルク・フィルが1.5mの奏者間距離を開けて、無観客生ライブ配信をする、という写真だ。

ルクセンブルク・フィルハーモニーはご覧のように、シューボックスのコンサートホール。シューボックスで程よいエアボリュームだし音響も良さそう。このホール空間で、コロナ以前の普通のオケ配置で録ったなら、そりゃいい録音になるに違いない。(笑)

そりゃ昔と変わらないいい録音に違いない。

ポリヒムニアのエンジニアは若手育成のため、若手を積極的に起用していた。

ポリヒムニアのエンジニアは若手育成のため、若手を積極的に起用していた。

コンセルトヘボウのあのオケ配置は、指揮者は確かにグスタボ・ヒメノだけれど、オーケストラはRCOなのでした。それもベートーヴェン7番とドヴォルザーク8番を、このコンビでコンセルトヘボウから無観客生ライブ配信するためのリハーサルだったのだ。

自分はこのベト7は、ストリーミングで聴きました。

やっぱりこのご時世、まだ奏者間距離をどうとるか、は試行錯誤のときで、これで録音、商品にするまでの決断はできないのでしょう。まだ無観客でライブストリーミングする段階で止まっているというか・・・。

奏者間距離を取ると、やはり全体のオーケストラのサウンドに影響はあると思います。それは商品として聴いている自分たちのような聴衆もそう感じるけれど、なによりも指揮者、奏者にも違和感あるはず。

普通に従来の密の状態の方が音はいいですね。それで、ずっと歴史を作ってきたのですから。

コンセルトヘボウの写真のあの平土間配置であんなすごいサウンド造られたら、と思ったら興ざめでしたが、世間はまだそこまで行ってないし、いや行ってほしくないという感じでもありましょうか?(笑)

ルクセンブルク・フィルハーモニーで今回の新譜で作業を進める指揮者グスタボ・ヒメノとピアノソリストのデニス・コジュヒン。

デニス・コジュヒンは本当に素晴らしいピアニストですね。英国グラモフォンの記者からは、自分が売れること、そういうポピュリズムから最も遠い位置にいるピアニスト、と評されるほど、玄人好みというか渋い立ち位置が自分は大好きです。

フランクという作曲家は、普段はあまり聴かない作曲家ですが、この新譜を聴いていると本当にその大物作曲家と言っても過言ではないその筆致に感動します。

完成度の高い作品だと思います。

この新譜、自分の愛聴盤に間違いなくなりそう。

BISの室内楽 [ディスク・レビュー]

今日からサントリーホールCMGオンライン(チェンバーミュージックガーデン有料ライブ配信)がスタートしている。ライブストリーミング配信で有料というのがうれしい。

日本のクラシック業界でそういう流れを作るのは、まずサントリーホールが1番最初にやってほしい、という想いがあったので、とてもうれしい。

プラットフォームに、イープラスの「Streaming+」を使うという。

チケット業者のイープラスからそれが出てくるというのが意外だったけれど、この「Streaming+」って具体的にどのようなものなのかもうちょっと詳しく知りたいと思っていた。

イープラスのチケット制の動画ストリーミング・サービス「Streaming+」がグランドオープン

この記事を読んで、なるほどなぁ、と思いました。イープラスってチケット販売企業、ライブ・エンタテインメント事業企業として約20年間に渡り実績やノウハウを培ってきた企業だからこそ、こういう課金EC系のシステムには持ってこい、というかアイデア満載なのだと思うのでした。

いくら技術開発力が高くても、ビジネスのアイデアがないとダメで、そのビジネス・アイデアが豊富だからこそいろいろなEC系のビジネスのアプリケーションを展開できる発想があるのだと思いました。

チケット販売はもちろんのこと、プロモーション、グッズ販売などの販促関係もろもろ。

ライブストリーミングが今後主流になるなら、こういう課金EC系のビジネスを母体にアイデア豊富に持っている企業体が結構大きいアドヴァンテージがあるかもしれませんね。

なるほど世の中って、需要のあるところにビジネスが流れるんだな、とつくづく思いました。

自分は技術系なので、やはり気にするのは、配信環境(インターネット回線、機材、運用方法)と信号処理のCodec。Streaming+がどのようなCodecを使っているかは知りませんが、いまは世の中が急いで要求しているので、普及フォーマットを使っているのでしょう。

でもゆくゆくは、夢のある高画質・高音質フォーマットの信号処理を期待したいです。こういう伝送系の信号処理と課金EC系は配信システムの中では別途に分けて考えてもいいですね。あとでガッチャンコする感じで。。。

イープラスは、もちろんクラシックだけではなく、ポップス、ロック、ジャズなどの音楽系、舞台、トークイベントなど幅広いエンターテイメントを手掛けているので、それが全部ライブストリーミング配信になったら、それこそ、そういうライブイヴェントに紐づいて関連する販促ビジネスなどの課金EC系は宝の山というか大儲けしそうな感じですね。

期待したいです。

さて、日記の本題は、じつはそこではなくて(笑)、サントリーホールCMGオンラインは室内楽のお祭り。ひさしぶりに室内楽をたっぷりと聴きたいなと思ったのでした。

なにせ、去年の年末から半年間ずっとマーラーばっかり聴いてきたので(笑)、そろそろ衣替えをしないとという感じです。また最近深夜遅くまで音楽を聴いていることが多く、そういう場合大編成の大音量は聴けないので、室内楽を聴くケースが多い。

できればひさしぶりにBISの録音が聴きたい衝動にかられたのです。

BISはワンポイント録音のさきがけのレーベル。マイクからほどよい距離感がある完璧なオフマイク録音。温度感が低めでクールなサウンド。録音レベルは小さいんだけれど、ダイナミックレンジが広く、結構オーディオマニア好みのサウンド作りなのである。

しかもSACD 5.0サラウンド。

BISに所属しているカルテットで室内楽を堪能したいなぁという猛烈な衝動にかられる。あのクリスタルなサウンドで、隙間感のある室内楽を聴くと、もう最高!みたいな感じ。

いままでBISの録音制作を手掛けてきたトーンマイスター5人が独立して、「Take 5 Music Production」という別会社を設立している。

主なミッションは、BISの録音制作を担う、ということで、フィリップス・クラシックスの録音チームが、ポリヒムニアになったことや、ドイツ・グラモフォンの録音チームが、エミール・ベルリナー・スタジオとなったことと同様のケースのように確かに思えるのだが、ただ唯一違う点は、現在もBISには、社内トーンマイスターが在籍して、音に関わる分野の責任を持っていることなのだという。

いま最近のレーベルは、社内に録音スタッフを持たず、外注先に委託することが多いというのが現状である。大変な金食い虫でもあるし、そのほうがコスト削減で効率的なのであろう。外注のほうがより技術的にも専門的なスキルを持った業者が多いことも確かだろうし、レーベル社内で、そういった職人を育てていくだけでも大変なことだ。

でも、それってレーベルごとに受け継がれてきている伝統サウンドというものが、もう崩れてきて存在しない、ということを意味していてオーディオファイルにとって寂しい限りでもあるのだ。

DGであれば、骨格感のある硬派な男らしいサウンド。

1960年代ステレオ黎明期を一斉に風靡したDECCAマジックなどなど。

1960年代ステレオ黎明期を一斉に風靡したDECCAマジックなどなど。

そのレーベルごとに、そのサウンド、という特徴があって、それを堪能するのがオーディオマニアの楽しみでもあった。マニアはいつのまにか、レーベル単位で、その録音されているサウンドを想像することができた。でもいまは外注だから、それこそコスト重視で、アーティストごとにいろいろ違う外注に切り替えていたりしたら、それこそレーベルごとにサウンドの統一感なんて難しいことになる。

なんかそういう時代になってきているのは、なんとも寂しいなぁと思う限り。

BISもそんな流れの一環にあって、「Take 5 Music Production」という外注も請け負える団体にすることで、BISのタレントだけではなく、いろいろな録音ビジネスの受注を受け入れるようにビジネス拡大しているのだ。

いろんなところで、あのBISサウンドが聴けるかもしれない。(笑)

BISのトーンマイスターでは、やはり自分はなんと言っても、Hans Kipfer氏。(現在Take 5 Music Production) 彼が録音、ミキシング、バランス・エンジニアを担当してきた曲を一番多く聴いてきた。

BISサウンドといえば彼というイメージが多い。

Take 5 Music Productionの俊英たち。(その名の通り、5人によるチームなのです。(笑))

BISのサウンドエンジニアは、みんなコアなRMEユーザーですね。

そして驚くことにオリジナルマスターは96/24でやっているのだ。

このハイレゾの時代に。

そして驚くことにオリジナルマスターは96/24でやっているのだ。

このハイレゾの時代に。

それであれだけ素晴らしい録音を作り上げるのだから、録音ってけっしてスペックで決まるものではない、という最もいい一例であろう。

ポリヒムニアも同じことを言っていて、いい録音を作り上げるのは、ハイスペックで録るということに拘っていなく、またそれが絶対条件でもなく、もっと基本的なことがあるんだよね。

それは彼らが世に送り出している作品にすべて現れている、と言っていいと思う。

BISの室内楽を無性に聴きたく、6枚を緊急購入。

キアスクーロ四重奏団

いまをときめくアリーナ・イヴラギモヴァ率いるカルテット。イブラギモヴァ大ファンです。(笑)2005年に当時英国王立音楽大学(RCM)で学んでいた友人を中心に結成したカルテット。団体名の「Chiaroscuro(キアロスクーロ)」は美術用語で、コントラストを印象づける明暗法や陰影法を意味する。

全員がガット弦とピリオド楽器を使い、チェロ以外は立奏する。

完全なイブラギモヴァのカルテットと言っていい。

完全なイブラギモヴァのカルテットと言っていい。

去年の2019年の4月に来日しており、これはぜひ行きたかったんだが、マーラーフェストのための予算確保のために見送ってしまった。いま考えれば本当に愚かなことをしたものだ。

シューベルト弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」、第9番

キアロスクーロ四重奏団

キアロスクーロ四重奏団

ハイドン弦楽四重奏曲集 Op.20 第2集

キアロスクーロ四重奏団

キアロスクーロ四重奏団

キアロスクーロ・カルテットいい!もう実演体験しなかったのは一生の不覚。オーディオでもわかる精緻なアンサンブル。古楽器特有のもさっとした感覚がするのだけれど、古楽器でないと表現できないこの時代特有の評価観ありますね。もうこれは頭の評価脳を切り替える必要ありますね。イブラギモヴァがぐいぐい引っ張っていってるのがよくわかる。目の前に、そのシーンが浮かんでくる。やっぱりイブラギモヴァのSQなんだと思いますね。

このカルテット、古典派と初期ロマン派のレパートリーを看板としてきたようなのだが、フランスAparteレーベルよりベートーヴェン、モーツァルト、シューベルト、メンデルスゾーンのディスクをリリースして好評なのだそうだ。そしてBISレーベルに録音を残しているのが、このシューベルトとハイドン。

かなりベテランなんですね。BISに移籍してからはハイドンが注目ですかね。

やっぱりSACDサラウンドで、BISサウンドがいいです。BISで室内楽を聴きたい!というのがきっかけなのですから。

トリオ・ツィンマーマン

ゴルトベルク変奏曲~弦楽三重奏版

トリオ・ツィンマーマン

トリオ・ツィンマーマン

ノンノンさんは、女性ヴァイオリニストしか日記にしないと思われているかもしれないが(笑)、そんなことないのである。

フランク・ペーター・ツィンマーマンは、男性ヴァイオリニストの中でもとりわけ昔からずっと注目していて、大ファンである。

特に彼のトリオであるこのトリオ・ツィンマーマンの室内楽の大ファン。

BISのベートーヴェン弦楽三重奏が愛聴盤で、数週間前にひさしぶりに聴いたら感動してしまって、BISの室内楽のSACDが聴きたい、大量に買おうと思ったのは、それがきっかけだったのである。

トリオ・ツィンマーマンは2007年に結成。「トリオは自分にとってベストなアンサンブル」と語るツィンマーマンが、長年ベストなアンサンブルができる演奏者を探し、若き天才ヴィオラ奏者アントワーヌ・タメスティと、タメスティが信頼を寄せるチェリスト、ポルテラに巡り合いトリオ・ツィンマーマンが結成された。

このトリオはとにかくすごい切れ味のサウンド。剃刀のような切れ味の瞬発力で、自分は男性トリオとしてのエクスタシーの極致を感じてしまう。女子バレーの後に、男子バレーを見る、女子テニスの後に、男子テニスを見る。それぐらいの衝撃がある。

そこに男性奏者の凄さ、底力というのをマジマジと感じてしまうのだ。アンサンブルの完成度の高さもそうだけど、自分はこのキレッキレッのサウンドにメロメロなのだ。いかにも男性的。トリオ・ツィンマーマンは全員すべて名器ストラディヴァリウスを使用している。その音色もエレガントの極みともいえるこの上なく美しい音色なのだ。

このアルバムもゴルドベルグ変奏曲を弦楽三重奏版にアレンジしたものだけれど、言うことないですね。ますます大ファンになりました。

グリンゴルツ・カルテット

メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲、エネスコ:弦楽八重奏曲

グリンゴルツ・クヮルテット、META4

グリンゴルツ・クヮルテットとMETA4がメンデルスゾーンとエネスコの八重奏曲を録音したアルバム。自分は両カルテットともはじめて体験するけれど、これまた素晴らしいですね。普段、弦楽八重奏という室内楽を聴く機会があまりないだけに、とても新鮮でいい刺激でした。

やっぱり音数が多いですね。(笑)

室内楽を聴くたびに想うこと。

それはやっぱり室内楽独特の各楽器のこまやかなフレージングやニュアンスが手にとるように感じられるということ。特に実演に接するとそれがはっきりわかりますね。特にフレージングの妙は、大編成よりも室内楽のほうがわかりやすい。

楽譜をどう読む、どう解釈するかは、その息継ぎとか段落感など、演奏者の解釈によるところが多いと思うけれど、その解釈の仕方でずいぶん曲の印象が違ってきますね。自分は同じ曲なのに、このフレーズ感の解釈の仕方の違いであのアーティストの演奏はすごくよかったのに、このアーティストのは全然ダメだな、がっかり。。。というのをオーディオや室内楽の実演で山のように経験しています。というか日常茶飯事です。(笑)

フレージングは、声楽でもっと顕著に現れますね。

声質もいい、声量も抜群にある、いい声しているのに、その歌を聴いていると全然自分に響いてこない、さっぱり感動できないという歌手もいます。それはやっぱりフレーズ感、フレーズの収め方がこなれていない、というか自分の歌にできていないから、その歌について経験不足から来るものなのだと自分は思っています。

あのシャンソン歌手のバルバラの歌も、一見早口で語りかけているだけのように見えて、じつにカッコいい歌い方だと思ってしまうのは、そこに音楽的フレーズ感があるからなのだ、と思うのです。

だから音楽の演奏でフレージングって結構というか一番大事なポイントなんじゃないかと素人ながら思ったりする訳です。

室内楽はそこが一番はっきりとわかりますね。

しかし、これだけBISの室内楽を聴いたら、もう言うことなし!

まったく思い残すことないです。

まったく思い残すことないです。

やっぱりBISの録音、最高!!!

DGの新譜:リサさまの美しいメロディで旅する世界の都市とチャップリンへのトリビュート [ディスク・レビュー]

リサさま、カッコいい

ジャケット買いとはこのことを言うのだろう。この新譜リリースのニュースが出たとき、よし、これは買い!久しぶりにまたリサさまフィーバーで盛り上がろうと決意した。

![240[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2405B15D.jpg)

「シティ・ライツ」

リサ・バティアシュヴィリ、ティル・ブレナー、

マクシミリアン・ホルヌング、ミロシュ、ラクヴェリ&ベルリン放送交響楽団

ジャケット買いとはこのことを言うのだろう。この新譜リリースのニュースが出たとき、よし、これは買い!久しぶりにまたリサさまフィーバーで盛り上がろうと決意した。

![240[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2405B15D.jpg)

「シティ・ライツ」

リサ・バティアシュヴィリ、ティル・ブレナー、

マクシミリアン・ホルヌング、ミロシュ、ラクヴェリ&ベルリン放送交響楽団

http://ur0.work/w0Tt

実際、このアルバム・コンセプトを理解して、ひと通り聴いてみると、じつに素晴らしいアルバムで自分の永遠の愛聴盤になること間違いなしと確信した。

普通にクラシックの作曲家の作品を取り上げるものではなく、いわゆるコンセプト・アルバムである。

2019年に生誕130年をむかえたチャップリンの音楽と映画に触発されたメドレーを作るというリサ・バティアシュヴィリとニコラス・ラクヴェリのアイデアが、リサさまの生活する主要都市に基づいた自伝的コンセプトへと発展したというのが事の発端のようだ。

今回、クリエイティヴ・ディレクターとして、リサ・バティアシュヴィリとニコロズ・ラクヴェリの2人がクレジットされている。

「リサ・バティアシュヴィリと個人的・音楽的な繋がりがある世界の11都市と、そこに関連する美しいメロディーでその都市を旅し、そしてチャップリンにトリビュートする。」

これがこのアルバムのコンセプト。

ミュンヘン/パリ/ベルリン/ヘルシンキ/ ウィーン/ローマ/ブエノスアイレス/ニューヨーク/ロンドン/ブダペスト/トリビシ

最後のトリビシは、ジョージア国(グルジア)の首都のこと。

リサさまは、このトリビシで生まれた。生まれ故郷の街である。

彼女はトリビシに生まれ、ミュンヘンで学び、ヘルシンキのシベリウス・コンクールでキャリアをスタートし、ベルリンを精神的なホームタウンとみなしている。

「私はこれらの都市の音楽、文化、人々への私の愛を表現し、これらの都市にとって何が特別であるかを前向きかつ具体的な方法で探求したかったのです」。

楽曲はクラシック、映画音楽、民謡、と多岐にわたり全てが新編曲で録音されている。

実際、このアルバム・コンセプトを理解して、ひと通り聴いてみると、じつに素晴らしいアルバムで自分の永遠の愛聴盤になること間違いなしと確信した。

普通にクラシックの作曲家の作品を取り上げるものではなく、いわゆるコンセプト・アルバムである。

2019年に生誕130年をむかえたチャップリンの音楽と映画に触発されたメドレーを作るというリサ・バティアシュヴィリとニコラス・ラクヴェリのアイデアが、リサさまの生活する主要都市に基づいた自伝的コンセプトへと発展したというのが事の発端のようだ。

今回、クリエイティヴ・ディレクターとして、リサ・バティアシュヴィリとニコロズ・ラクヴェリの2人がクレジットされている。

「リサ・バティアシュヴィリと個人的・音楽的な繋がりがある世界の11都市と、そこに関連する美しいメロディーでその都市を旅し、そしてチャップリンにトリビュートする。」

これがこのアルバムのコンセプト。

ミュンヘン/パリ/ベルリン/ヘルシンキ/ ウィーン/ローマ/ブエノスアイレス/ニューヨーク/ロンドン/ブダペスト/トリビシ

最後のトリビシは、ジョージア国(グルジア)の首都のこと。

リサさまは、このトリビシで生まれた。生まれ故郷の街である。

彼女はトリビシに生まれ、ミュンヘンで学び、ヘルシンキのシベリウス・コンクールでキャリアをスタートし、ベルリンを精神的なホームタウンとみなしている。

「私はこれらの都市の音楽、文化、人々への私の愛を表現し、これらの都市にとって何が特別であるかを前向きかつ具体的な方法で探求したかったのです」。

楽曲はクラシック、映画音楽、民謡、と多岐にわたり全てが新編曲で録音されている。

去年の2019年9〜11月頃に録音されているので、ちょうど世界がCOVID-19のパンデミックに見舞われる直前だったのが幸いした。世界中でロックダウン、外出自粛の中で、おそらくはリモートワーク、もしくはスタジオで密にならないように1人での作業など制約があったと思われるが、なんとかアルバムという形にこぎつけ世にリリースできた、ということなのだろうと思う。

アルバムに参加したのは、リサさまのほかのソリストとして、

ティル・ブレナー(トランペット)

マクシミリアン・ホルヌング(チェロ)

ミロシュ(ギター)

ケイティ・メルア(ヴォーカル)

そして管弦楽にベルリン放送交響楽団。

指揮は、クリエイティヴ・ディレクターのニコロズ・ラクヴェリである。

リサさま所縁の11の都市に纏わる曲は、以下の通り。

1. シティ・メモリーズ/チャップリン:テリーのテーマ(ライムライト)〜サンチェ

ス:すみれの花売り(街の灯)〜ダニデルフ:ティティナ(モダン・タイムス)〜チャッ

プリン:Awakening(ライムライト)〜チャップリン:モダン・タイムスのテーマ

2. ミュンヘン/バッハ:われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ BWV.639

3. パリ/ルグラン:パリのヴァイオリン(心のパリ)

4. ベルリン/シーゲル:ベルリンのスーツケース

5. ヘルシンキ/Trad.:イヴニング・ソング

6. ウィーン/J.シュトラウス1世:狂乱のギャロップ

7. ローマ/モリコーネ:愛のテーマ(シネマ・パラダイス)

8. ブエノスアイレス/ピアソラ:ブエノスアイレスの四季から「南へ帰ろう」

9. ニューヨーク/ドヴォルザーク:家路

10. ロンドン/ケイティ・メルア:ノー・ベター・マジック

11. ブダペスト/Trad.:ひばり

12. トリビシ/カンチェリ:ヘリオ・ビーチェボ〜トヴリス・パンテリ〜ラメント〜ス

ティクス

全体の印象としては、クラシックのアルバムを腰を据えてしっかりと聴こうという感じのアルバムではなく、世界の都市を脳内でイメージしながら、その美しいメロディを聴きながら、リラックスして聴くBGM的な聴き方をするアルバムのような感じがした。

最高のBGMである。

本当に美しくて優しいアルバム。

脳内にいっぱいアルファ波が出ます。

そして多様性があって、けっして美しい優しいだけの1本調子にならないドラマがあると思う。

アルバムの最初から最後まで、なんか映画を見ているような完結された作品性・ドラマがあります。

最初の1発目に聴いたときは、あまりに美しい作品に、思わず夢中になりましたから。夢中になって5回リピートして聴きました。冷静になって分析的に聴けるようになったのは4回目あたりからかな。

このアルバムを聴いていると世界を旅行をしている感じに錯覚するし、優雅で優しい気持ちになれる。それぞれの都市に割り振られた曲は、おそらくリサさまとラクヴェリの2人で相談して決めたものだと思われるが、リサさまの強い想い入れのようなものを感じますね。

それぞれの都市に対する想い入れをそのままその曲に託した感じ。

これはやっぱりクラシックのアルバムじゃないね。

リサさまのヴァイオリンは、全体的によく泣いていて、よく歌っていたと思います。

これから11都市を巡り世界旅行をする気分になる訳だが、特に自分が気に入った印象的な曲をかいつまんで感想を一言コメントで残していきたい。

まずアルバム冒頭のチャップリンのテーマ。

これが今回のアルバムのもっとも大事な主題テーマである。

「ライムライト」という映画。

1952年製作のアメリカ合衆国の映画。チャールズ・チャップリン監督。

チャップリンが長編映画で初めて素顔を出した作品で、同時にアメリカでの最後の作品となった。

キャッチコピーとして「美しきバレリーナに よせる心を秘めて 舞台に散った道化の恋… 名優の至芸と 愛の名曲でうたい上げる 感動のチャップリン・シンフォニー。」なんて宣伝されていた。

この映画でチャップリンが作曲した「テリーのテーマ」。

第45回(1972年)アカデミー作曲賞受賞。

これがこの冒頭の曲なのだが、これは誰もが聴いたことのある有名な曲ですね。

一度聴いたら絶対忘れられないテーマ。誰もが惹かれる旋律ですね。

映画音楽って本当にいいですね。

リサさまのヴァイオリンは朗々と鳴っています。

3曲目のパリ。

ルグラン:パリのヴァイオリン(心のパリ)。

パリの街の景観が頭にそのまま浮かんできそうなアンニュイな雰囲気があって素敵。

自分がお上りさんになってパリの街を歩いているのが思い浮かぶ感じ。

4曲目のベルリン。

シーゲル:ベルリンのスーツケース。

ムーディな雰囲気。

ピアノがふっと入ってくるところから一気に雰囲気が変わる。

トランペットがいいですね。

後半は、ジャズ的な感じになり、あのベースラインを刻む独特のリズム感、スィング感とかもう完全にジャズの世界。

6曲目のウィーン。

J.シュトラウス1世:狂乱のギャロップ。

なんかあのシュトラウスの曲とは思えないコケティッシュな感じがいいですね。

ひょっとしたらVPOのニューイヤーコンサートで披露されている曲かも?

7曲目のローマ。

モリコーネ:愛のテーマ(シネマ・パラダイス)

ここはこのアルバムの最高の頂点の盛り上がりでしょう。

涙腺の弱い自分はここで、ついに号泣。

「ニュー・シネマ・パラダイス」1988年公開のイタリア映画。

エンニオ・モリコーネの音楽「愛のテーマ」である。

映画音楽でヘンリー・マンシーニとエンニオ・モリコーネは自分の最強の2本柱。

モリコーネの「愛のテーマ」は誰でも絶対聴いたことのある有名な旋律。

これをリサさまのヴァイオリンとホルヌングのチェロが交互に白いキャンパスにカラフルに音色を描いていく。

泣くよ、絶対に。。。

自分は号泣でした。

このモリコーネの「愛のテーマ」で、コロナで荒んだ心を一気に癒してくれ、ぐっと心に染みてくる。ここがそんな最高のボルテージだと思います。

![84866466_2872050109505455_200177525039562752_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_84866466_2872050109505455_200177525039562752_o5B15D.jpg)

8曲目のブエノスアイレス

ピアソラ:ブエノスアイレスの四季から「南へ帰ろう」

もうこれは情熱の赤。

たっぷりエコー、リバーブを効かせ、空間、エアボリュームの広さを感じるスケール感の大きいサウンド。ミロシュのギターが、ボロンという感じでその広い空間で鳴るのが気持ちいい。街の喧騒の音が素敵ですね。

10曲目のロンドン

ケイティ・メルア:ノー・ベター・マジック

なんともいえない哀愁を帯びたメロディ。

ちょっとボサノバ風のケイティ・メルアのヴォーカルがいいです。

11曲目のブダペスト

Trad.:ひばり

リサさまの超絶技巧が、これでもか、これでもか、と冴えわたります。

このアルバムで一番激しい曲だと思います。

聴いていて痺れます。

12曲目のトリビシ

カンチェリ:ヘリオ・ビーチェボ〜トヴリス・パンテリ〜ラメント〜スティクス

この曲はオーディオ的に最高に美味しいサウンド。

広大なダイナミックレンジ、縦軸の沈み込みの深さ、音のトランジェント、すべてにおいて、オーディオ的なエンタメ性を感じる曲です。

録音の会場は、RBB(Rundfunk Berlin-Brandenburg) Großer Sendesaal。ベルリン放送交響楽団はベルリンの放送局の専属オケだから、その放送局のスタジオだと推測します。アラベラさんがPENTATONEの録音でよくベルリン放送交響楽団と共演しているので、そこでよくその録音会場として使っていたのを記憶しています。

録音評は、2chステレオとは思えない情報量の多さ、音数の多さで、これだけ部屋中に広がる音場感の広さはサラウンドも真っ青という感じ。DGらしい音色の骨格感や定位感も定番通りというところでしょうか。

空間の捉え方や楽器音とのバランス感覚、位置感覚も自分好みです。自分が好みとする録音ポリシーは広大な音場と明瞭な音像を両立させる、というところにあります。この2点を両立させる、というのは、現場では言うは易し、行うは難しというところですね。リサさまの弦の解像感、ゾリゾリ感堪んないです。

録音、ミキシングは、ジョナサン・アレン。バランス・エンジニアは、セバスチャン・ナットケンパー、コロネリウス・ダースト、ジョージ・ガヴァーヤッゼの3人が担当しています。

録音時のスナップショットです。

Photo is copyrighted by Lisa Batiashvili FB

(左から右へ)

ティル・ブレナー(トランペット)

リサ・バティアシュヴィリ

ニコラス・ラクヴェリ(クレエイティヴ・ディレクター)

![96023313_3068448519865612_6257421790088265728_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_96023313_3068448519865612_6257421790088265728_o5B15D.jpg)

(左から右へ)

ティル・ブレナー(トランペット)

リサ・バティアシュヴィリ

(左端から)

リサ・バティアシュヴィリ

ニコラス・ラクヴェリ(クレエイティヴ・ディレクター)

(右端から)

ジョナサン・アレン(プロデュース、録音、ミキシング)

ケイティ・メルア(ヴォーカル)

コロナ前で本当に良かった。(笑)

このアルバムは、今年の自分の最高の愛聴盤になる、間違いなく。

最後に、この新譜のプロモビデオをアップしておきます。

マーラー歌曲集 [ディスク・レビュー]

Mahler Festival 2020が、Mahler Festival Onlineに代替えになってしまうことで、モチベーションがぐっと下がってしまったことは仕方がないが、マーラーの歌曲については、どうしてもマーラー日記として書き残してしまったことなので、完遂したい。

あくまで自分の経験であるが、他の作曲家の歌曲と比べると、マーラー歌曲は、ややしっくり来ないというか自分のモノとして馴染むまで時間がかかった過去がある。

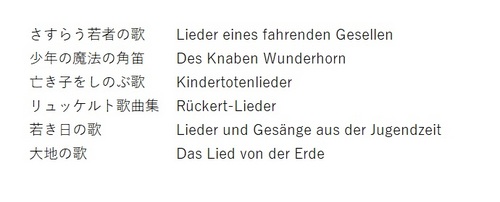

マーラーの歌曲としては

がある。

その原因は、このドイツ語原題のほうが、まず頭に入る訳だが、それと邦題とのマッチングがどうも苦手で、聴いていてどの歌曲が、どの原題、邦題なのかいまひとつピンと来ないというのがあった。

実際音楽を聴いてみて、その旋律を聴けば、すぐにわかるのだけれど、それが原題、邦題とすぐに一致しないという感じであろうか。

ずいぶん長い間、そういう状態でほったらかしにしていた感じである。

音楽の旋律として聴いている分には、本当に佳曲というか、素晴らしい曲ばかりなのである。あと、マーラー歌曲というのは、その旋律の引用など、マーラー交響曲と非常に関係が深く、実際の実演でも歌曲単体として演奏される、というより、必ず交響曲とペアで演奏されることのほうが多い。

マーラー歌曲は、いわゆるオーケストラ稿と室内楽稿と両方のバージョンがあり、今回のマーラーフェスト2020ではメインホールではオーケストラバックにソリスト独唱者が歌うオーケストラ稿(そしてそれは関連性の深い交響曲とペアで演奏される)と、リサイタルホールでピアノとソリスト独唱者が歌う室内楽稿と両方のコンサートが開かれる予定であった。

本当に貴重な体験だったのだけれど残念の一言。

今回、このマーラー歌曲ではずっと昔から愛聴しているPENTATONEの録音でそれぞれの曲を紹介していきたいと思う。

さすらう若者の歌、亡き子をしのぶ歌、リュッケルト歌曲集

アリス・クート、マルク・アルブレヒト&オランダ・フィル

アリス・クート、マルク・アルブレヒト&オランダ・フィル

2017年に発売されたアルバムだが、そのときに購入してよく愛聴していたのだが、ラックのどこかに埋没してしまい見つからないので、もう一度購入したら、ジャケット違いが届いた。(笑)中身は同じようである。

レーベルの方で、ジャケット変更したのかな?もう断然メゾ・ソプラノのアリス・クートのジャケットのほうが断然いいと思うのだが。

このアルバムは、マーラー歌曲のアルバムとしては最高の部類に入る大のお気に入りのアルバムなのである。録音が素晴らしいのと、メゾ・ソプラノ アリス・クートの澄み切った高音域の声、そしてさすらう若者の歌、亡き子をしのぶ歌、リュッケルト歌曲集というマーラー歌曲でもっとも取り上げられ歌われる頻度が高い有名曲が入っているのがお気に入りの理由である。

オーケストラ版で、指揮にマルク・アルブレヒト、管弦楽にオランダ・フィルハーモニー管弦楽団である。マーラー歌曲としてなら、ぜひこのアルバムを推薦したい。

非常にクオリティの高い完成度のアルバムである。

指揮のマーク・アルブレヒトはPENTATONEと契約しているレーベルお抱えの指揮者で、オランダフィルと数々の名録音を残してきている。ワーグナーとR. シュトラウスの解釈および現代音楽への傾倒で高く評価されている指揮者であるが、キャリア初期の頃は、ウィーンのグスタフ・マーラー・ユーゲント管弦楽団でクラウディオ・アバドのアシスタントに指名されたこともあり、マーラーを得意としている。PENTATONEへの録音でも、このオランダフィルとマーラー録音を数枚残している。

自分は、このアルバムを聴いて、とにかく感動したのが、イギリスのメゾ・ソプラノであるアリス・クートの歌唱力である。本当に澄み切った高音域という感じで、しかもメッゾらしい定位感、安定感があって、太く柔らかな低音がその声質の根底にあるので、その高音域の輝きがさらに映えるというすばらしい抜群の声質の持ち主なのである。

とにかく彼女の歌唱力には驚きます。

見事にマーラー歌曲を歌いきっている。

このアルバムで彼女の果たしている役割は大きいと思う。

このアルバムで彼女の果たしている役割は大きいと思う。

アリス・クートは、1968年にリヴァプール郊外のフロッドシャムに生まれたイギリスのメゾ・ソプラノ。ロンドンのギルドホール音楽演劇学校とマンチェスターで学んだのち、ナショナル・オペラ・スタジオで研鑽を積んで注目されるようになり、イギリスのほか、メトロポリタン歌劇場やサンフランシスコ歌劇場、バイエルン国立歌劇場などでも活躍中。これまでにブリギッテ・ファスベンダー賞、キャスリーン・フェリアー賞などを受賞、リートとオペラの両分野に才能を発揮している。(HMV掲載情報)

「さすらう若者の歌」は、マーラーの歌曲集のうち、統一テーマによって作曲された最初の連作歌曲集である。低声とピアノ(もしくはオーケストラ)伴奏のために作曲されている。マーラー自身の悲恋に触発されて作曲されたものと信じられている。

マーラー歌曲の最も有名な作品の一つである。

聴いてみるとすぐに分かる。あっこれは交響曲第1番「巨人」第1楽章で使われている旋律だ、とういうことが。(笑)マーラー自身の作詞によるが、マーラーお気に入りのドイツ民謡集「子供の魔法の角笛」に影響されていると言われている。この歌詞を書いた若きマーラーは報われない片思いの女性歌手に夢中になったのだ。

「リュッケルト歌曲集」は、マーラーが1901年から翌1902年にかけて完成させた連作歌曲集の呼称。これはマーラーの作品の中でも最も素直な幸福感にあふれている歌曲集と言われている。ちょうどアルマと婚約・結婚した頃なので、全てにその幸福感が満ち溢れているのだ。

「亡き子をしのぶ歌」は、グスタフ・マーラーが作曲した声楽とオーケストラのための連作歌曲である。妻のアルマから縁起でもない曲を書かないで、と怒られたのだが、この歌曲集の痛ましさは彼がこの曲集を書いた4年後に、マーラーがまさに娘マリアを猩紅熱によって4歳で失ったという事実によって増大させられるのだ。

この3つの歌曲集をアリス・クートがものの見事に歌い上げる、このアルバムは本当に感動します。ぜひ聴いてみてほしい。

そしてマーラー歌曲の中でも自分が最も大好きなのが、「大地の歌」。

大地の歌は、もう歌曲というジャンルでは括れない交響曲と言ってもいいくらいの大規模な曲である。初演は、マーラーの死後であり、愛弟子であるブルーノ・ワルターによっておこなわれている。

「大地の歌」というメインタイトルに続き、副題として「テノールとアルト(またはバリトン)とオーケストラのための交響曲」とあり、通常マーラーが9番目に作曲した交響曲として位置づけられるが、連作歌曲としての性格も併せ持っており、ピアノとソリストのための室内楽版も存在するため、「交響曲」と「連作歌曲」とを融合させた作品と考えられる。

大地の歌は第6楽章から成り、メゾ・ソプラノとテノール(あるいはバリトン)が交互に楽章を分担して歌っていくため、自分は、この大地の歌を聴くと、本当にもう単なる歌曲としてだけは括れない交響曲に匹敵するスケール感の大きさがあって、「交響曲と歌曲の融合作品」と言える、のは合点がいくところなのである。

本当聴いていると荘厳な感じで、最終楽章のメゾ・ソプラノの消え去っていくような終止を聴いていると、いままでの壮大な6楽章の物語がここに終わる、という感じで鳥肌が立ってくるのである。それだけ聴いたという充実感、満足感が素晴らしすぎる。

また、この大地の歌にはこんな逸話が残っている。

いわゆる「第九」のジンクス、「第九」の呪い、である。

「大地の歌」は、交響曲第8番に次いで完成され、本来ならば「第9番」という番号が付けられるべきものだった。しかし、ベートーヴェンが交響曲第10番 (ベートーヴェン)を未完成に終わらせ、またブルックナーが10曲の交響曲を完成させたものの、11番目にあたる第9交響曲が未完成のうちに死去したことを意識したマーラーは、この曲に番号を与えず、単に「大地の歌」とした。その後に作曲したのが純然たる器楽作品であったため、

これを交響曲第9番とした。マーラーは続いて交響曲第10番に着手したのだが、未完に終わり、結局「第九」のジンクスは成立してしまった、という通説。

これを交響曲第9番とした。マーラーは続いて交響曲第10番に着手したのだが、未完に終わり、結局「第九」のジンクスは成立してしまった、という通説。

マーラーが歌詞に採用したのは、ハンス・ベートゲ編訳による詩集「中国の笛-中国の叙情詩による模倣作」である。

この大地の歌でお勧めな録音が、さきほど紹介したアリス・クート独唱で、マーク・アルブレヒト指揮オランダフィルという全く同じコンビでPENTATONEに録音している「大地の歌」である。

さきほど絶賛したメゾ・ソプラノのアリス・クートは、「大地の歌」を得意としていたジャネット・ベイカー、ブリギッテ・ファスベンダーの教えも受けていて、この録音をする前に、すでに実演では「大地の歌」を何度も歌っていたんだそうですね。

この録音自体は、PENTATONEの初期の頃の録音で、2012年の録音。

なんとヤクルトホールでの録音なんですね。

なんとヤクルトホールでの録音なんですね。

ヤクルトホールは、いまや幻のホール。

初期のPENTATONEの録音ではオランダフィルのフランチャイズとしていたホールでした。

初期のPENTATONEの録音ではオランダフィルのフランチャイズとしていたホールでした。

以前調査したときは、アムステルダム市内にある「バース・ファン・ベルラーヘ(Beurs van Berlage)」という施設内に「ヤクルトホール」という小ホールがあるようで、そこではないか、という確信が得られていた。旧証券取引所で、アムステルダム中央駅から徒歩10分弱くらい。

このホールはアムステルダムの中心部ダム広場に近く 地元ではBEURS(バース)と呼ばれる歴史的建造物・旧証券取引場の中にある。BEURS自体は 非常に大きな建物で その中のおそらくかつての宴会場だったと思われる大きな広間がコンサート・ホールに改装され、ヤクルト・ホールと名付けられているのだ。

天井が非常に高い直方体、まさにシューボックスという空間で席は1F平土間だけで バルコニー席は無く 全部で1000席ぐらい。コンセルトヘボウの伝統を受け継いでステージは高い。オランダ・フィルは、ここを本拠地としており、リハーサルと演奏会両方で使っているとのことだった。

今回のマーラーフェスト2020でアムステルダムに行ったときに、ぜひこのヤクルトホールを演奏会かなにかで訪問したかったのだが、調査してもらったところ、普通のプレゼンテーション会場としての機能しかなく、もうコンサートホールとしての機能はないとのことであった。

うぅぅ~残念!

このヤクルトホールでの録音の大地の歌。素晴らしい録音です。初期のPENTATONEの録音らしい、ちょっといじっている感の多いテイストだけど、聴いていてオーディオマニア的には最高の録音。なんか懐かしい感じがしました。

メゾ・ソプラノのアリス・クートと、テノールのブルクハルト・フリッツの掛け合いの熱唱が素晴らしい。ブルクハルト・フリッツは、なんかあのワーグナー歌手のロバート・ディーン・スミスになんか声質が似ています。

典型的な二枚目スターの声ですね。

「大地の歌」の映像作品として、忘れらないのが、マーラー没後100周年記念コンサートとしてベルリンフィルハーモニーで演奏された「大地の歌」

アバド&ベルリンフィル、そしてメゾ・ソプラノにアンネ・ゾフィー・フォン・オッター、テノールにヨナス・カウフマン。もう最高の布陣ですね。自分がマーラーに熱く嵌まり込んでいた2011年の旬の時に体験した演奏です。

いまでもベルリンフィルのDCHで鑑賞可能です。

児玉麻里さんのベートーヴェン・ピアノ協奏曲全集 [ディスク・レビュー]

児玉麻里さんは、ベートーヴェンという作曲家をテーマにそのピアニスト人生を捧げてきた、とても計画的な演奏家人生を送ってきたのであろう。

自分たちのようなエンドユーザーには、その作品がリリースされたときに、初めてそのことに気づくのだが、作品を創作して世に送り出す立場からすると、もう何年も前から計画的に考えていないとこのようなことは実現不可能のように思える。

児玉麻里さんのベートーヴェン愛については前回の弦楽四重奏曲のピアノ編曲版でのご本人の寄稿を紹介した。

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全集では、2003年から2013年にかけての11年間かけて、そしてベートーヴェンの弦楽四重奏曲のピアノ編曲版、そしてベートーヴェン ピアノ協奏曲全集を2006年から2019年にかけての13年かけて完成させた。

まさに”ベートーヴェンにピアニスト人生を捧ぐ”である。

さっそく聴かせていただいた。

児玉麻里さんのベートーヴェン ピアノ協奏曲全集。

ベートーヴェン生誕250周年記念イヤーへの大きなプレゼントである。

児玉麻里さんのベートーヴェン ピアノ協奏曲全集。

ベートーヴェン生誕250周年記念イヤーへの大きなプレゼントである。

ピアノ協奏曲全集(第0~5番)、ロンド、三重協奏曲、他

児玉麻里、ケント・ナガノ&ベルリン・ドイツ交響楽団、

コーリャ・ブラッハー、ヨハネス・モーザー(4SACD)

ベートーヴェンのピアノ協奏曲全集は、それこそマーラー音源と同じにように、自分にとっては18番のマイテレトリーで、たくさんのピアニストの音源を持っているのだが、今回の児玉麻里さんの録音は、その最高位に位置する録音のよさ。さすが最新録音。やっぱり新しい録音はいいな、と思いました。

オーディオ・ファイルには堪らない素晴らしいプレゼントになりました。

ベートーヴェンのピアノ協奏曲全集をSACDで、というのは、なかなかありませんよ。

ベートーヴェンのピアノ協奏曲全集をSACDで、というのは、なかなかありませんよ。

これはキングインターナショナルによる日本独自企画の限定盤のようなんですね。

SACDで実現できた、というのもそれが大きい理由でした。

ベルリン・クラシックスから提供のハイレゾ・マスターを用いて、キング関口台スタジオにて、SACDマスタリングを施した、とのこと。

SACDサラウンドではなく、SACD2.0ステレオになります。

旦那さまのケント・ナガノ氏とベルリン・ドイツ交響楽団(DSO)との共演による作品。2006年、2013年、2019年と大きく3回に渡って、ベルリン・イエス・キリスト教会、テレデックス・スタジオ・ベルリン、ベルリン・シーメンスヴィラの3箇所で録音された。

第1番~第5番だけではなく、本作品には、第0番、ピアノと管弦楽のためのロンド、エロイカ変奏曲、ピアノ・ヴァイオリン・チェロと管弦楽のための三重協奏曲が入っている。

第0番というのは、ベートーヴェンの処女協奏曲で、番号が振り割れられていない、珠玉の聖典集の仲間入りを果たすことのできなかった作品である。作曲開始の年齢は13歳から14歳と言われている。

児玉麻里さん曰く「自筆譜を手にしたときの衝撃は計り知れません。ベートーヴェンが触れたインクを目にすることができたのですから。」

この手稿譜はベルリン州立図書館に所蔵されており、オーケストラ譜が記載されていないため、未完成作品として扱われている。ただ最初の二楽章に関しては短い加筆譜とともに、どの楽器が弾くべきか、という簡潔な指示がされており、二十世紀初頭にはこうした指示書きをベースとしたスコアも出版されているそうだ。

しかし研究が進み、若きベートーヴェンへの理解が深まると同時に、いままで通説とされてきた解釈が必ずしも作曲者本人の意図ではないのではないか、という見解が児玉麻里さんとケント・ナガノ氏の間にも生まれてきた。

お二人の目的は、世間一般に広く浸透している、しかつめらしい活力の氾濫とも呼べる巨匠のイメージを払拭し、ハイドンやモーツァルトに通ずる「生きる喜び」に溢れた少年の姿を描くことだったという。

録音年月日を見ると、通常の第1番~第5番までは、2013年にはすでに録音は終わっていたようなんですね。だから通常のベートーヴェン・コンチェルトとしてリリースするならもう少し早い時期に出来たはずなのだけれど、この第0番の発見、そしてこの自筆譜のお二人による共同作業による研究でどのように音として再現するか、という準備に時間がかかったのだと思います。

この第0番の録音は最新の2019年に行われています。

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第0番を聴けるのは、このディスクが初めてだと思います。

自分がこの第0番を聴いた印象。

これはベートーヴェンじゃない!(笑)

とても綺麗で美しい曲で、まるでモーツァルトみたいな作品だと思いました。

ベートーヴェンらしくない。あのベートーヴェン独特の様式感、様式美とは全然違う世界。

とても綺麗で美しい曲で、まるでモーツァルトみたいな作品だと思いました。

ベートーヴェンらしくない。あのベートーヴェン独特の様式感、様式美とは全然違う世界。

やっぱり13歳~14歳頃に作曲した曲だから、自分の書法というのを模索していた時期の曲なんだな、と思いました。

ケント・ナガノ&児玉麻里による共同研究の末の成果、しかと拝受しました。

今回の自分にとって、さらなる新しい発見は、ピアノ・ヴァイオリン・チェロのトリオ・コンチェルト。これは素晴らしいと思いました。聴いていて鳥肌が立ちました。とくにチェロが、あのヨハネス・モーザーで驚き。これを録ったのは、2006年の頃だから、まだPENTATONEの契約アーティストになる前。相変わらずスピーディーで切れ味鋭い、その男性的なチェロの音色にノックアウト。

第1番~第5番は、やはり安定したベートーヴェンによる巨匠の筆致という感でじつに素晴らしい。

これぞ、まさにベートーヴェンの風格がする曲ですね。第4番、第5番「皇帝」がやはり完成度も高く、人気が高い。とくに第5番「皇帝」が最高傑作と呼ばれているのではないだろうか。

自分は、じつは第4番派なのである。

第4番を愛して止まないファンである。

第4番を愛して止まないファンである。

児玉麻里さんのベートーヴェンを知り尽くした、深い深いベートーヴェン愛によるピアノと、ケント・ナガノ氏&DSOによる堅実で重厚なサウンドが相俟ってじつに素晴らしい作品となっておりました。

今回、この全集を作るうえでお二人がどのようなアプローチをしたのかがYouTubeで紹介されております。ベルリン・イエス・キリスト教会でのセッションのときの様子と、そのときにおこなわれたインタビューの模様がYoueTubeになっています。

内容を抜粋すると、

(ケント・ナガノ氏)

ヨーロッパの音楽の歴史を旅するかのように、その発展が生き生きと目の前に広げられます。音楽構造、様式、和声の再定義と方向転換、音楽の歴史に敏感になることは、指揮者にとって一般的に極めて重要なことです。

総譜は残されていませんが、それは、楽譜に残されている作品が未完成のままか、また不明な理由から失われてしまったからです。

しかし重要なことが現れています。演奏される音符はすべてベートーヴェンの筆によるもので、これらを通して、彼の職人技は完全に発達していったことがわかります。そしてその数年後に天才が芽生えます。

しかし音楽構造、様式、和声を完全に掌握しているという意味で、12歳、14歳の男の子がこれだけの才能を持つと思うと、非常に印象的です。

録音技術は、当時の楽器の移行の時期にあったことを念頭に置きました。楽器の指示には、チェンバロとフォルテピアノが選択肢として挙げられていますが、楽譜の強弱法の記載を見るとベートーヴェンはフォルテピアノをイメージしていたことがわかります。

その為、当時の一般的な演奏方法にしたがってオーケストラの中にフォルテピアノを置き、蓋を外し、より透き通った音響を目指して、現代のスタンウェイのコンサート用グランドピアノよりもフォルテピアノの響きに近づけました。

そうすることにより、麻里さんはより繊細な演奏を実現することができ、オーケストラの伴奏はより軽やかで透き通った響きになりました。その理由から、指揮者はアンサンブル全体の前ではなく横に立ちます。

共に生きた歴史、ソリストが妻であることにより、これには一切問題がありませんでした。しかし、この録音および公演プロジェクトのユニークなところは、当時の音の世界と美学に配慮しようとした点です。

(児玉麻里さん)

過去経験したこととは全く違います。通常はある特定のスタイルを学ぶことで、「もちろん、これはベートーヴェンの言語だ」と考え、もちろん、ベートーヴェンの言語が見えてきますが晩年はまた少し異なります。その為、ベートーヴェンがどのような影響を受け、当時、ベートーヴェンに影響を与えた人物、楽器、歌手、ピアノフォルテの響きなどについてたくさん研究しました。

それとともに現代の楽器で、できるだけベートーヴェンが思い浮かべた響きを蘇らせることに努力を費やしました。

ベートーヴェンはコンチェルトを作曲するうえで、フォルテピアノを強く意識して、児玉麻里さんもピアノフォルテの響きを意識して演奏したという。

フォルテピアノについては、もうみなさんご存じのごとく古典ピアノですが、改めて、その構造、音についてしっかりと理解を深めるために、まとめた形で書いてみますね。

フォルテピアノは18世紀から19世紀前半の様式のピアノを、20世紀以降のピアノと区別する際に用いられる呼称である。これに対して現代のピアノを特に指す場合はモダンピアノという呼称が用いられる。

構造は、フォルテピアノは革で覆われたハンマーをもち、チェンバロに近い細い弦が張られている。ケースはモダンピアノよりかなり軽く、金属のフレームや支柱はモダンピアノに近づいた後期の物を除いては使用されていない。アクション、ハンマーはともに軽く、モダンピアノよりも軽いタッチで持ち上がり、優れた楽器では反応が極めてよい。

音域は、発明当初はおよそ4オクターヴであり、徐々に拡大した。モーツァルトの作曲したピアノ曲は、約5オクターヴの楽器のために書かれている。ベートーベンのピアノ曲は、当時の音域の漸増を反映しており、最末期のピアノ曲は約6オクターヴの楽器のために書かれている。

音は、モダンピアノと同様、フォルテピアノは奏者のタッチによって音の強弱に変化を付けることが出来る。しかし音の響きはモダンピアノとかなり異なり、より軽快で、持続は短い。 また音域ごとにかなり異なる音色を持つ場合が多く、おおまかにいって、低音域は優雅で、かすかにうなるような音色なのに対し、高音域ではきらめくような音色、中音域ではより丸い音色である。

ケント・ナガノ氏が言っているところの、つぎの2つのポイント。

「当時の一般的な演奏方法にしたがってオーケストラの中にフォルテピアノを置き、蓋を外し、より透き通った音響を目指して、現代のスタンウェイのコンサート用グランドピアノよりもフォルテピアノの響きに近づけました。」

普通ピアノの録音をする場合、全体の音場を録るメインマイクとピアノの音色を録るスポットで、後者は、蓋に反射して音が右に流れる方向にスポットマイクを置きますが、今回はピアノの蓋を外したということですから、こんな感じでピアノ・マイクをセッティングしたんですね。

そして

「そうすることにより、麻里さんはより繊細な演奏を実現することができ、オーケストラの伴奏はより軽やかで透き通った響きになりました。その理由から、指揮者はアンサンブル全体の前ではなく横に立ちます。」

ということですから、こんな感じだったんですね。

当時、ベートーヴェンのピアノ協奏曲がどのような形・シチュエーションで演奏されたのかを忠実に現代に復元し、ピアノの音色も当時のフォルテピアノの響きを意識した、という姿勢でお二人は臨んだのがよくわかります。(動画の中の使用されているピアノを見ると、古典スタイルのピアノではないように思いますが、でも響きをフォルテピアノの響きを目指した、と自分は理解しています。)

最後に録音テイストについて。

今回は、キングインターナショナルによる日本独自企画ということで、ベルリン・クラシックスから提供のハイレゾ・マスターを用いて、キング関口台スタジオにて、SACDマスタリングを施した、とのこと。

だから現場で録音をしたスタッフは、ベルリン・クラシックのレーベルのスタッフなのであろう。

ところがブックレットのクレジットには、他にDeutschlandradio Kulturの名が記載されている。

これは思わず反応してしまう。

Deutschlandradio Kulturいわゆる通称DLRは、ドイツの公共放送ドイチュラントラジオ・クルトゥーアのことである。

このDLRによるコ・プロデュースで有名な成果が、PENTATONEから出ているこのヤノフスキ&ベルリン放送響のワーグナーSACD全集なんかそうだ。

2015年の頃、PENTATONEのリリースするアルバムの録音クレジットに、やたらとこのDLRのクレジットが多く、そのときにいろいろ調べて、このコ・プロデュースのことを知った。

ドイツ独特の制度でかなり自分の中で印象深く記憶しているのだ。

この公共放送のDLRという組織は、ドイツ内のクラシック音楽のさまざまな録音をコ・プロデュース(共同制作)している。文字どおりコ・プロデュースというのは共同で原盤を制作するという意味なのだが、このDLRのコ・プロデュースは、作品のラジオ・オンエアを行う目的で、録音技術、録音スタッフ、場合によっては録音場所等を援助しながら制作し、作品のリリース自体は外部レーベルから行うという手法なのだそうである。

つまり自分たちが放送媒体機関、つまりメディアであるが故に、そこでのオンエアをさせるために再生する原盤を作成させる援助をするということ。そして原盤自体は外部レーベルからさせる、ということらしい。

DLRのコ・プロデュースの多くは、ベルリン・フィルハーモニー、コンツェルトハウス・ベルリンと、ベルリン・イエスキリスト教会で行われている。

放送メディアでオンエアさせるために原盤作成を援助するという、この独特のDLRのシステム。これはドイツ独特の制度というか非常に面白い制度である。

DLRは、2006年からこれまでに、200枚以上の作品をコ・プロデュースしている。

いまはディスクビジネスだけでなく、ネット配信ビジネスが大きな柱になりつつあるから、この”原盤”作成の定義の仕方も多少違ってきているだろう。

録音スタッフのクレジットには、このDLRからのスタッフもいる。トーンマイスターとかトーンエンジニアのほかに、トーンテクニックという役職がDLR特有ですね。

この児玉麻里さんのアルバムを作成する予算には、こういうコ・プロデュースによる出資も含まれている大プロジェクトだった、ということだったんですね。

録音テイストは、2chステレオとしては、じつに素晴らしい録音である。

豊かな音場感、明晰でソリッドなピアノの音色、オーディオとして聴くには、最高のオーケストラと、ピアノとの聴こえ方の遠近感のバランス。(生演奏で聴いている分には、もっとピアノは遠く感じるはず。)

全体の聴こえ方としても、D-レンジがすごく大きく、とても広い空間で鳴っている感じがよく伝わってきて自分の好みの録音です。

あとは弦合奏の音色に音の厚みがあって、聴いていてとても和声感ある気持ちの良さがいい。オーケストラのサウンドがオーディオでどう聴こえるか、の最大のポイントは、この弦合奏のサウンドがどう聴こえるかですね。ストリングスをうまく鳴らせないSPは、自分的にはどんなに高級なSPでもアウトです。

うちのヘッポコ2chでもこれだけ鳴るんだから最高です。(笑)

ベートーヴェンのピアノ協奏曲全集といえば、数多ある自分のコレクションの中で最も愛聴しているのがこれ。

アルフレッド・ブレンデルとサイモン・ラトル&ウィーンフィルによる録音。

PHILIPSがレーベルとして存在していた頃の古い録音ですが、これは自分が1番愛してやまない録音です。ベートーヴェンのピアノコンチェルトといえば、自分にとってこれです。

いまふたたび聴き返してみて、やっぱりブレンデルうまいな~。(^^;;

タッチがじつに軽やかでスピーディで本当にウマいと思いますね。

タッチがじつに軽やかでスピーディで本当にウマいと思いますね。

ブレンデルもベートーヴェン弾きとして有名なピアニストでしたね。

これで児玉麻里さんの”ベートーヴェンにピアニスト人生を捧ぐ”のディスコグラフィー、しっかり全部コレクションしました。

PENTATONEの新譜:児玉麻里さんのベートーヴェン弦楽四重奏のピアノ編曲版 [ディスク・レビュー]

児玉麻里によるベートーヴェン・イヤー2020に贈る最高の変化球。

PENTATONEレーベルによる児玉麻里・児玉桃の姉妹共演の「チャイコフスキー・ファンタジー」に続くキングインターナショナル企画による第2弾だそうだ。

児玉麻里さんのここ最近の録音は、キングインターナショナルが日本独自企画という形でしっかりと日本側からアルバム・コンセプトをサポートしているのが、素晴らしいですね。

現地レーベルに所属する日本人アーティストのアルバムコンセプト含め、企画そのものを日本側からしっかりサポートしていると、そのアーティストのことをよく考えてくれるしいいと思いますね。それじゃ日本のレーベルでいいのじゃないか、と仰いますが、そこは海外レーベルならではのプロモーション、販路など、そこには日本のレーベルでは成し得ないメリットもたくさんありますね。

しっかりと日本側からサポートしてあげるというのは、いままでになかった素晴らしい戦略アプローチだと思います。

児玉麻里さんといえば、ベートーヴェンのスペシャリスト。

児玉麻里さんにとって、ベートーヴェンは特別に大切な作曲家で、これまでにPENATONEに録音してきたベートーヴェン ピアノ・ソナタ全集と、そしてキングインターナショナルによる日本独自企画・限定盤のベートーヴェン ピアノ協奏曲全集と、ベートーヴェンについて大きな主要作品を残してきた。

ベートーヴェン ピアノ協奏曲全集のほうは、旦那さまのケント・ナガノ氏とベルリン・ドイツ交響楽団とのSACD全集。2006年から2019年にかけてベルリン・イエス・キリスト教会で録音されてきた力作だ。ベートーヴェン・ピアノ・コンチェルトは1番~5番であるが、このSACD-Boxには特別に第0番という作品も収録されているのだ。

第0番は、ベルリン州立図書館に所蔵されていた第0番の自筆譜にあたり、緻密なリサーチを経て、両者で丁寧に解釈を深めていったとても貴重な作品。このSACD-Boxはぜひ、ぜひ買わないといけない、と思っていて、そのままになっていたので、さっそくいま注文しました。

もちろんレビュー日記も後日書かせてもらいます。

ベートーヴェンについて、ピアニストとして、そういう大きな偉業を残してきた後なので、今回のPENTATONEへ録音したベートーヴェンの作品は、まさに”変化球”という表現は言い得て妙なのだと思いました。

今回のアルバムは、2つの偉大な業績の後の補巻という位置づけで、なんとベートーヴェンの弦楽四重奏をピアノで編曲した作品を演奏する、というびっくり仰天の内容なのだ。

まさに児玉麻里によるベートーヴェン・イヤー2020に贈る最高の変化球。

「ピアノによるベートーヴェン:弦楽四重奏曲~サン=サーンス、バラキレフ、ムソルグスキー編曲」

児玉麻里

児玉麻里

小澤征爾さんが「クラシック音楽の基本は弦楽四重奏」と仰ったのは有名な話。

また室内楽の最高峰とも云われる弦楽四重奏。

ベートーヴェンの16曲の弦楽四重奏をいま一度じっくり腰を据えて聴いてみたいと思いながら、すでにもう何年・・・。

これを児玉麻里さんのピアノで聴けるのは最高ではないか!

このベートーヴェンの弦楽四重奏曲のピアノ版への編曲者がサン=サーンス、バラキレフ、ムソルグスキーといういずれもピアノ音楽の傑作を残しているひとかどの作曲家である点が素晴らしい。

ベートーヴェンが生涯にわたり作り続けたのは弦楽四重奏曲。

ベートーヴェン好きのピアニストにとり、この世界を担える弦楽器奏者は羨望の存在であった。

ベートーヴェン好きのピアニストにとり、この世界を担える弦楽器奏者は羨望の存在であった。

それが今回実現したということになる。編曲者は大物ながら、児玉麻里さんはあくまでベートーヴェン弾きの側から見た世界を主にしている。児玉麻里さんもベートーヴェンの弦楽四重奏曲をピアノ曲として弾くのはもちろん初めての経験である。

ベートーヴェン:

● サン=サーンス編:弦楽四重奏曲第7番 Op.59-1「ラズモフスキー第1番」

~第2楽章アレグレット・ヴィヴァーチェ・エ・センプレ・スケルツァンド