絶対音感と相対音感 [オーケストラ学問]

オーケストラの開演前のラの音で調律する音高(ピッチ)の標準であるA=440Hz(俗にいうA440) について、かねてよりいろいろ思うところがあって、自分なりに深く知ってみたいと思っていた。

いわゆるオケの最初の儀式ともいえるコンマスが立って、合図とともに首席オーボエ奏者がラの音を吹く。そうすると管楽器奏者がいっせいにそれに合わせて調音する。その後に、同じようにコンマスがラの音を弾くと、それに合わせて、今度はいっせいに弦楽器奏者がそれに合わせて調音する。

クラシックのコンサートの前に、必ず目にする光景である。

コンサートにピアノが入る場合は、オーボエ奏者のところはコンマスがピアノでラの音を叩く、という場合もある。

なぜラの音なのか?

そのラの音であるピッチ(音高)の周波数の基準とされているのが440Hzで、いわゆるA=440Hzと言われる国際基準なのだが、果たしてその意味とは?

ネットでググると、結構わかりやすくいろいろ書いてあるので、自分の理解に促進につながった。

読んで理解するだけでなく、自分で書いてみるともっと理解が深まる。

ということで、自分の理解のため、日記を書いてみたいと思う。情報源はネットです。

周波数440Hzという音の高さは、一般的な調律の際の音高(ピッチ)の標準として使われているのだそうだ。この標準がISOの規格として取り上げられたのが1955年で、それ以来、この値がピアノやヴァイオリンなどの楽器の調律として使われてきている。

Aというのは五線譜のラの音のこと。

ラシドレミファソはABCDEFGで表す。(ドイツ語読み)

ピッチは調律における作業で最初に調律される音(基音)。

88鍵あるピアノの一番低い音は27.5Hz、一番高い音は約4186Hzだそうで、ちょうど真ん中にある49鍵目Aの音を何Hzにするか決めなければならない。

正確な表現をすると、中央ハのすぐ上のイである一点イを基準音として、そこを周波数440Hzとすることで調律をする。

中央ハというのは、ピアノを例でいうと、下図のように、全部で88鍵あるうちのど真ん中のドの音(水色)、そしてその上のイというのが、その同じ音階にあるラの音(黄色)になるらしい。このラの音が、ちょうど88鍵あるピアノの中でちょうど、ど真ん中の49番目の音に相当するのだ。

このど真ん中のラの音を調律の基準音として使う。

このラ(黄色)の音の高さを440Hzに合せる。

これでオケの最初に儀式で、みんながラの音で調音する意味が分かった。(笑)

ところが、である。

音楽はその有史以来、様々な音律によって音階が作られてきたのだが、実はその基準となる音の高さ(基準周波数)も時代、地域、ジャンルによって様々なものが使われてきたのだ。

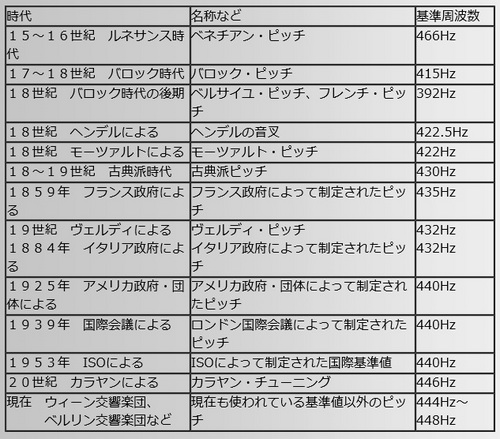

それを表したものが下の表。

現在でこそ1939年ロンドン国際会議と1955年ISOによって制定された国際基準値A=440Hzがあるが、必ずしもそれが守られているわけではないらしい。

アメリカは早くから440Hzを制定したが、ヨーロッパでは今もそれより高い444Hz、448Hzなどが主流。また日本ではその間を取って442Hzがよく使われているらしい。

表を見てもらえばわかるように、たとえば古典楽器であるチェンバロは、今もバロック時代の基準値415Hzで調律されている。

イタリア政府によって制定されているヴェルディ・ピッチというのもある。

そしてカラヤンが手兵ベルリンフィルをチューニングするときは、カラヤンチューニングと呼ばれる446Hzが使われたそうだ。(笑)

調律するときは、この基準音の音高(ピッチ)に基準周波数というのがあってそれに基づいて調律している、ということが理解できた。ただ現実の音楽の世界では、国際規格である基準周波数A=440Hzは、あまり守られていなくて、日本ではピアノ調律には442Hz、444Hzがよく使われ、ヨーロッパでは今も444Hzや448Hzが主流だそうだ。

ピアノの調律では、調律カーブの影響もある。調律カーブは主に低音域、高音域について行われるが、曲線の付け方に決まりがあるわけではないので、自分の楽器が他人と違う音高(ピッチ)になっている可能性もある。

ちなみに余談ではあるが、ラジオなどの時報では、440Hzの予告音の後に880Hzの音で正時を知らせるのだそうだ。

なんとなく理解できたところで、絶対音感という言葉。

人にとって、絶対音感というのはあったほうがいいのか?

その音の絶対的な高さ(周波数)を認知する聴覚能力。

演奏家(音楽家)の方は、よく一般人からすると絶対音感に優れている人種と思われているようで、演奏家(音楽家)の方の投稿を偶然目にして面白かったのは、タクシーに乗って雑談をしていたりすると、「へぇ~じゃあ絶対音感が優れているんですね?」とかよく言われるらしい。(笑)

でも実際はそうじゃないんだよ、という話。

音楽家として価値があるのは、絶対音感を持っているいるからではなく、相対音感をもっているからなのだそうだ。

以下、その音楽家の方(塚田聡さん(ホルン奏者))の見解、大変参考になり、感動しましたので、ぜひその内容を、この拙ブログで紹介させてください。

ドとミの間隔(長三度)、ミとソの間隔(短三度)etc。そして、ドミソ(主和音)、シレソ(属和音)、ソシレファ(属七和音)、さらに複雑になってゆく様々な和声(音の彩り)を操りながら曲をつくったり、演奏したりできる。

ここで問われているのは、音と音の相対的な間隔。つまり「相対音感」になります。

「絶対音感」が、作曲するにあたって、演奏するにあたって、ましてや調律するにあたって、かえって邪魔にさえなるものであるということをご存知でしょうか?

そもそもAが440Hzと国際的に定めらたのは1939年のこと。このAの高さ(ピッチ)を絶対的な音感としてもっている人を絶対音感があるというわけですが、それ以降も、例えばウィーンフィルはもっと高いピッチを採用しているし、アメリカのオーケストラは低いなど、世界で必ずしも統一されているわけではありません。

世界に絶対的な高さがあるというわけではない。精巧な絶対音感を頼りにしている人は、約4Hzも違いがあるアメリカからヨーロッパに渡れないことになってしまいます。(笑)

ましてや、それ以前、ピッチは各時代、各地で様々でした。18世紀のバロック時代、パリに行けばA=392Hzだったり(現在より約一音低い)、ドイツのある地域ではA=415Hzであったり(現在より半音低い)、古典派時代になると、430Hzの地域もあれば、隣街に行けばまた異なるピッチが採用されていました。

そんなことが当然の世の中にあり各地で演奏や作曲を繰り広げていたバッハ(先祖・子息含む)やモーツァルトにとって絶対音感が是か非かなどという考えがあろうはずもありません。

佐村河内守さんが耳が聞こえないのになぜ作曲ができたのか!

もったいぶって〈絶対音感〉なんて言っている番組もありました。あれはかなりのインパクトを日本国民に与えました。

作曲するにあたって大切なのは相対音感であって絶対音感ではありません。

よく分かっていない放送局によって、日本中に「絶対音感神話」のようなものが満遍なく広がってしまったのではないでしょうか。

しかしながら、絶対音感があってA=440Hz(もしくは日本の標準ピッチと言われている442Hz)を拠り所とし、そのピッチでしか演奏ができない演奏者(歌手)がいるのも事実としてはあります。絶対音感があることを誇る演奏者がいるのも事実です。(往往にして、そういう人たちは合奏仲間をはねつけるようなピッチの取り方をしてくるものです。)

今は、クラシック音楽演奏界も多様化してきて、300年前のバロック音楽は当時の楽器を使って、当時のピッチでやろうという柔軟な考えをもつ演奏家たちがいます。そういう演奏家は、昨日はモーツァルトを430Hzで古典派タイプの楽器で演奏し、今日はヘンデルを415Hzでバロックタイプの楽器に持ち替えて演奏し、明日は、現代楽器で442Hzで演奏するという、柔軟な態度で演奏会に臨みます。

そこには絶対音感に固く縛られた窮屈さはなく、ピッチにおいても表現においても、柔軟に時代と場所を行き来しようという自由さを見ることができます。

プロの中には結果的にかなり精度の高い絶対音感を備えている演奏家はあたりまえのようにたくさんいますが、プロの演奏現場、作曲現場で、「絶対音感」のあるなし、もしくは精度の高さで、演奏家の格が落ちたり上がったりするというようなことは全くありません!

ここ大事!!

ところが「相対音感」を持っていなかったら、誰も演奏(歌)することはできません。

相対音感(和声感を含む)の精度の高さによって音楽家を階級分けすることはできるかもしれません。それほど音楽家にとって大切なもの、命と言ってもいいものが和声感を含む「相対音感」なのです。

重ねて言いますが、「絶対音感」は場合によっては邪魔になってしまうもの。音楽家にとって必ずしも大切・必要なものではないのです。

う~む、この塚田さんの投稿を読んで、唸らされてしまった。

音楽家にとって大切なのは、「相対音感」。

演奏のど真ん中の現場にいるからこそわかる真実と言おうか・・・。

確かに、ちまたに、「あなたは絶対音感はありますか?」というような簡単テストをするみたいなYou Tubeをよく見かけたりするのだけれど、それも一種の巷に存在する「絶対音感神話」のひとつなのだろうか。

基準値、調律カーブ、音律など、様々な要因によって変化する音階の音高は、本来「相対的」なものなので、その分野に「絶対」が馴染むものか、我々はよく理解して喋らないといけない。

結局、A=440Hzを知ることが、最初の目的だったのですが、結局その落としどころ、というか、深い結論として落ち着いたところは、絶対音感と相対音感というものがあって、音楽家にとって、必要なのは「相対音感」のほうである、ということだったのでした。

でも相対音感なるものも、やはり専門の教育を受けた上での開花する才能のような感じがします。

なにも教育がなくて、備わる天性の才能ではないような気がします。

こういう見解を拝読すると、演奏家(音楽家)の方をひたすら尊敬するのみですが、彼らの才能でもうひとつ驚くことが「採譜(聴音)」という才能。

これは音楽大学で正規の授業、教育として受けるものらしいですが、流れている音楽を聴いて、それを譜面に起こすこと。

これも、さすがにひとつの才能だなぁ、と思ったことでした。

オーケストラの縦の線と横の線 [オーケストラ学問]

聴く側の音楽ファンというより、どちらかというとオケの団員、もしくは指揮者がよく使う言葉で、やはりオケの中にいて演奏&指揮している立場でないと、わかりにくいことだと思うし、そういう立場、環境にいるからこそ、彼らが使うその言葉には、真実味というか重みがあるのだと思う。

2015年のアラベラ・美歩・シュタインバッハー&NDRの日本ツアーのときに、NDR在籍の日本人女性奏者の方がインタビューで、「うちの楽団は、なかなか縦の線が合わないオケなんですよ。(笑)」という発言が妙に印象に残っていて、ぼんやりとイメージは湧いたものの真の理解ができていなかった。

ふっと、ネットでググってみて、いろいろ解明し、頭がすっきりした。

どうしても解説をそのまま抜粋するところもあるが、ぜひ日記で、みんなに紹介してみたいと思いました。勉強になると思います。

いろいろ解釈の仕方はあるのだが、ずばり、

縦の線とは ある瞬間の”異なる”楽器同士の音の出るタイミングを合わせること。

スコアを縦に見る。

横の線とはある”一つ(同じ)”の楽器を合わせること。

スコアを横に見ていく。

また、このような表現もある。

縦の線は和声、横の線は”各パート”が受け持つ声部(旋律)。

自分が、調べた分には、この2種類の表現であった。

ご存知のようにオーケストラって、1番最前列から、配置型にもよるが、代表的なものとして、第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後方にコントラバスなどの低弦群。そして真ん中にはフルート、オーボエ、ファゴットなどの木管群、そしてその背後にはトランペット、ホルン、チューバなどの金管群、そして最後尾には、ティンパニーなどの打楽器という配置になっている。

楽譜には、各楽器のスコアが書かれていて、これは、ある楽器の奏者で、指揮者もやる演奏家のインタビューを読んだとき、なるほどなぁ、と感心したのだけれど、1楽器奏者だった場合、自分のパートのスコアと、その周辺を理解したうえで、出だしのタイミングとかを理解する程度だったのだが、いざ指揮をする立場になると、全楽器のスコアを理解して、すべての構成・タイミングを頭に入れないといけない、そうやって全体のイメージ、構築をしていかないといけない、ということを仰っていた。

オーケストラで、「縦の線」を合わせる、というのは、異なる楽器同士で、普通は、音の出だしを合わせることについて言うのだが、当然のことながら、出だしだけを合わせればよいというわけではなく、ひとつひとつの拍動、リズム、旋律展開なども合わせていかなければならない。

これが要するに、「横」を合わせることに、つながっていく。

「縦」を合わせるのは一瞬だけれど、それをスコアで言えば、さらに左から右に、時間の流れで言えば過去から未来に向かって平行移動させていけば、おのずと「横」も合うということになる。

要は、「横」を合わせるのは、同じ“仕事(楽器)”をしている楽器群で息を合わせ、一体感を共有するということなのだろう。

合わせる際の規範となるのは、指揮者だったり、コンサートマスターだったり、そのパートのトップだったりする。

「縦の線」はタイミング,「横の線」は音程(旋律)について、もうちょっと補記。

総譜(オーケストラも全ての楽器の楽譜が書かれた楽譜)を見たときに、同じタイミングで別々の楽器が音を出すとき,楽譜上では音符が縦一直線上に並ぶのだそうだ。これを揃えるということは,音の出るタイミングを一緒にするということで,オーケストラとしての長い時間をかけた呼吸合わせが必要になる。

また,楽譜の横の線の上には,同じ高さの音が並んでいる。人によっては「ラ」の音を440ヘルツのピッチ(音程:音高)で弾くし,別の文化圏の人だったら445ヘルツで弾くこともある。オーケストラによって規準音は決まっているので,それに合わせた音程作りをしていくことが楽団には必要。

これがそろっているオーケストラは,指揮者のどんな指示にも対応できる,プロのオーケストラと言える。

もうひとつの表現に、

楽譜を眺めていると、和声のおかげで縦軸があり、メロディーは横軸になる。

というのがある。

和声というのは、クラシックを学ぶ上でとても、大切な学問で、「和声学」は、演奏家の方であれば、音楽大学では必修の科目で、必ず習う学問。

昔ピアノを習っていたこともあるので、和声&和音という概念は感覚的&雰囲気的にわかる。

でも、それをきちんと体系的に理解しようというのは、やっぱり学問の世界で、自分も、しこたま和声学の本は買ったので、じっくり読書して勉強してみたいと思います。(はたして理解できるかな~(笑))

まぁ、和声(和音)というのは、簡単に言うと、ひとつの音に対して、二つ以上の複数の音階の違う音を同時に鳴らす、響かせることで、聴いていて美しい所謂ハーモニーのように聴こえる効果、いわゆる”和声感”という感覚で、この組み合わせる音階の種類、組み合わせ方に、結構音楽の学問的なものがあるんだと思っています。

自分たちはオーディオマニアなので、もうちょっとわかりやすくオーディオの領域で話をすると、自分たちはオーディオオフ会でもコンサートでオケを聴くときでもサウンドの分析は、必ず、低域、中域、高域の3分割でおこなう。聴感上の気持ちよさって、各々の帯域がどのような振幅レベルで、全体のバランスを構築しているか、で結構決まってくる。ピラミッドバランスとかドンシャリとかハイ上がりとか。

自分がコンサートホールでオケを聴く時って、低弦などの低音がズシッとしっかり土台にないオケサウンドはダメなんですね。

オケを聴いているとき、必ず各帯域のバランスがどうかで、聴いているところがある、自分の場合。

ヴァイオリンが奏でる帯域、ヴィオラが奏でる帯域、チェロが奏でる帯域、コントラバスが奏でる帯域、弦楽器だけでも高域から低域にかけて様々に異なる周波数帯域を持つ楽器の合奏なのがオーケストラである。

それにさらに木管、金管、打楽器などのすべての楽器が合奏されるオケのサウンドにとって、自分が、いつも気にしながら聴いているのは、全体を聴いているときの帯域バランスだったりする。

もちろんテンポ、強弱などの演奏解釈も大変重要なんだけど、オーマニの自分にとって、このバランス感覚って、聴いていて快感、興奮・エクスタシーを感じられるかどうか、というのが自分のオケの聴き方のキーファクターだったりするのかなぁ、と最近意識して思ったりしている。

それぞれの周波数帯域の音がどのように重なって、各々がどういう強弱のアクセント(振幅)で、重なり合っているか、というのも、これは、ある意味、”和声”だと思うんですよ。

そういう意味で、自分は低音は和声の根本になる帯域、だと思っています。

和声感を感じるサウンドって、まさにそういう音のことをいうのだと思います。

音楽の世界では、いろいろな音階の音を重ね合わせることで(気持ちよいハーモニーに聴こえるには、その重ね合わせる音程、音階の数にルールがある)、和声を達成するし、オーディオの世界では、それは周波数という概念で考えるだけで、重なり合った気持ちのいい音、つまり”和声感”のある音って、ある意味共通なんだと思いますね。

話は、長くなりました。

そこで、縦の軸というのは、いろいろな異なる楽器による和声なんですね。それに対して、横軸というのは、同じ楽器による旋律を表す、ということが理解できるようになると思います。

以下は、ある音楽家のブログで、縦の線と横の線について書かれていた日記の一部を抜粋させていただきますね。(「大野眞嗣 ロシアピアニズムをつぶやく」というブログより引用。)

結構、音楽家ならではの観点で、すごい勉強になりました。

もともと、J.S.バッハ以前の音楽では、ポリフォニーであっても横軸で音楽が形成され、そこには縦軸である和声はまだ確立されてなく、J.S.バッハの出現によって縦軸である和声が確立されたと聞きました。

作曲家や作品にもよりますが、特にドイツ作品においては縦軸をしっかり認識し意識して演奏しないとならないことを感じます。もちろん、横軸も存在するわけで、例えば、モーツァルトの作品などは確固たる縦軸とともに横軸である線(ライン)にで形成されている音楽であり、ベートーヴェンにおいては主に縦軸である和声によるブロック、固まりで音楽が構築されています。

これがロマン派以降になると、メロディーの美しさが際立ってきますので、横軸の存在が目立ちますし、その横軸を意識することによってロマンティツクな要素が増すように思います。例えばシューベルト、シューマンやブラームスなどは、場所によっては縦軸の存在をはっきりさせつつも、やはり横軸であるメロディーの存在というものも大切であり、縦軸と横軸の混在と申しましょうか、その場所によって意識を変えることが必要に思います。

これが同じ時代のピアノの大作曲家であるショパンの場合ですと、縦軸は存在しますが、横軸であるメロディーをいかに魅力的に歌い上げるか?いかにロマンティックに表現するか?ということが大切な要素であるのは皆さんもお感じになられると思います。

このように縦軸である和声、もしくは縦の線とも言えると思いますが、それを強く意識して演奏するべきか?

横軸であるメロディーを優先させ、縦の線を強調しないことでロマンティツクな表情を強調させるかにより、演奏というものは同じ作品であっても、全く違った顔を持つことになります。

これがチャイコフスキーやラフマニノフという、どちらかというとロマンティツクなイメージ、横軸であるメロディーラインの美しい作曲家の作品において、文字通り横軸を意識し、強調しロマンティクに演奏するということが一般的でありますが、私個人としましては、チャイコフスキーの頭の中にはオーケストラが鳴っていたと思いますし、ラフマニノフにも同じことを感じるのです。

そもそもオーケストラというのは複数の大人数で演奏するわけで、皆が一斉に縦に合わないと音楽が成立しません。ですから、横軸である魅力的なメロディーを歌いあげるのですが、そこには同時に確固とした縦軸の意識が必然であり、ある意味で縦軸と横軸が混在するべきだと思うのです。それが証拠に、ラフマニノフ自身の演奏の録音が残っていますが、その演奏は、自身の作品であっても、ロマンティクなメロディーである横軸に流されることのない、確固たる縦軸の存在を感じることができる、ある意味で古典的な要素を感じるのです。

なんか、以上のことを読んで、理解すると、必然と、普段巷で使われている、オーケストラでの「縦の線」、「横の線」というのがよくわかるような気がしたし、これをオケで聴くときに、プロの評論家ならともかく、アマチュアの一聴衆である自分がどこまで、「縦の線が乱れている」とか、なんてあまり浅薄で迂闊な言動はしないほうが、いいのかな、とも思いました。(笑)

ふっと、ネットでググってみて、いろいろ解明し、頭がすっきりした。

どうしても解説をそのまま抜粋するところもあるが、ぜひ日記で、みんなに紹介してみたいと思いました。勉強になると思います。

いろいろ解釈の仕方はあるのだが、ずばり、

縦の線とは ある瞬間の”異なる”楽器同士の音の出るタイミングを合わせること。

スコアを縦に見る。

横の線とはある”一つ(同じ)”の楽器を合わせること。

スコアを横に見ていく。

また、このような表現もある。

縦の線は和声、横の線は”各パート”が受け持つ声部(旋律)。

自分が、調べた分には、この2種類の表現であった。

ご存知のようにオーケストラって、1番最前列から、配置型にもよるが、代表的なものとして、第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後方にコントラバスなどの低弦群。そして真ん中にはフルート、オーボエ、ファゴットなどの木管群、そしてその背後にはトランペット、ホルン、チューバなどの金管群、そして最後尾には、ティンパニーなどの打楽器という配置になっている。

楽譜には、各楽器のスコアが書かれていて、これは、ある楽器の奏者で、指揮者もやる演奏家のインタビューを読んだとき、なるほどなぁ、と感心したのだけれど、1楽器奏者だった場合、自分のパートのスコアと、その周辺を理解したうえで、出だしのタイミングとかを理解する程度だったのだが、いざ指揮をする立場になると、全楽器のスコアを理解して、すべての構成・タイミングを頭に入れないといけない、そうやって全体のイメージ、構築をしていかないといけない、ということを仰っていた。

オーケストラで、「縦の線」を合わせる、というのは、異なる楽器同士で、普通は、音の出だしを合わせることについて言うのだが、当然のことながら、出だしだけを合わせればよいというわけではなく、ひとつひとつの拍動、リズム、旋律展開なども合わせていかなければならない。

これが要するに、「横」を合わせることに、つながっていく。

「縦」を合わせるのは一瞬だけれど、それをスコアで言えば、さらに左から右に、時間の流れで言えば過去から未来に向かって平行移動させていけば、おのずと「横」も合うということになる。

要は、「横」を合わせるのは、同じ“仕事(楽器)”をしている楽器群で息を合わせ、一体感を共有するということなのだろう。

合わせる際の規範となるのは、指揮者だったり、コンサートマスターだったり、そのパートのトップだったりする。

「縦の線」はタイミング,「横の線」は音程(旋律)について、もうちょっと補記。

総譜(オーケストラも全ての楽器の楽譜が書かれた楽譜)を見たときに、同じタイミングで別々の楽器が音を出すとき,楽譜上では音符が縦一直線上に並ぶのだそうだ。これを揃えるということは,音の出るタイミングを一緒にするということで,オーケストラとしての長い時間をかけた呼吸合わせが必要になる。

また,楽譜の横の線の上には,同じ高さの音が並んでいる。人によっては「ラ」の音を440ヘルツのピッチ(音程:音高)で弾くし,別の文化圏の人だったら445ヘルツで弾くこともある。オーケストラによって規準音は決まっているので,それに合わせた音程作りをしていくことが楽団には必要。

これがそろっているオーケストラは,指揮者のどんな指示にも対応できる,プロのオーケストラと言える。

もうひとつの表現に、

楽譜を眺めていると、和声のおかげで縦軸があり、メロディーは横軸になる。

というのがある。

和声というのは、クラシックを学ぶ上でとても、大切な学問で、「和声学」は、演奏家の方であれば、音楽大学では必修の科目で、必ず習う学問。

昔ピアノを習っていたこともあるので、和声&和音という概念は感覚的&雰囲気的にわかる。

でも、それをきちんと体系的に理解しようというのは、やっぱり学問の世界で、自分も、しこたま和声学の本は買ったので、じっくり読書して勉強してみたいと思います。(はたして理解できるかな~(笑))

まぁ、和声(和音)というのは、簡単に言うと、ひとつの音に対して、二つ以上の複数の音階の違う音を同時に鳴らす、響かせることで、聴いていて美しい所謂ハーモニーのように聴こえる効果、いわゆる”和声感”という感覚で、この組み合わせる音階の種類、組み合わせ方に、結構音楽の学問的なものがあるんだと思っています。

自分たちはオーディオマニアなので、もうちょっとわかりやすくオーディオの領域で話をすると、自分たちはオーディオオフ会でもコンサートでオケを聴くときでもサウンドの分析は、必ず、低域、中域、高域の3分割でおこなう。聴感上の気持ちよさって、各々の帯域がどのような振幅レベルで、全体のバランスを構築しているか、で結構決まってくる。ピラミッドバランスとかドンシャリとかハイ上がりとか。

自分がコンサートホールでオケを聴く時って、低弦などの低音がズシッとしっかり土台にないオケサウンドはダメなんですね。

オケを聴いているとき、必ず各帯域のバランスがどうかで、聴いているところがある、自分の場合。

ヴァイオリンが奏でる帯域、ヴィオラが奏でる帯域、チェロが奏でる帯域、コントラバスが奏でる帯域、弦楽器だけでも高域から低域にかけて様々に異なる周波数帯域を持つ楽器の合奏なのがオーケストラである。

それにさらに木管、金管、打楽器などのすべての楽器が合奏されるオケのサウンドにとって、自分が、いつも気にしながら聴いているのは、全体を聴いているときの帯域バランスだったりする。

もちろんテンポ、強弱などの演奏解釈も大変重要なんだけど、オーマニの自分にとって、このバランス感覚って、聴いていて快感、興奮・エクスタシーを感じられるかどうか、というのが自分のオケの聴き方のキーファクターだったりするのかなぁ、と最近意識して思ったりしている。

それぞれの周波数帯域の音がどのように重なって、各々がどういう強弱のアクセント(振幅)で、重なり合っているか、というのも、これは、ある意味、”和声”だと思うんですよ。

そういう意味で、自分は低音は和声の根本になる帯域、だと思っています。

和声感を感じるサウンドって、まさにそういう音のことをいうのだと思います。

音楽の世界では、いろいろな音階の音を重ね合わせることで(気持ちよいハーモニーに聴こえるには、その重ね合わせる音程、音階の数にルールがある)、和声を達成するし、オーディオの世界では、それは周波数という概念で考えるだけで、重なり合った気持ちのいい音、つまり”和声感”のある音って、ある意味共通なんだと思いますね。

話は、長くなりました。

そこで、縦の軸というのは、いろいろな異なる楽器による和声なんですね。それに対して、横軸というのは、同じ楽器による旋律を表す、ということが理解できるようになると思います。

以下は、ある音楽家のブログで、縦の線と横の線について書かれていた日記の一部を抜粋させていただきますね。(「大野眞嗣 ロシアピアニズムをつぶやく」というブログより引用。)

結構、音楽家ならではの観点で、すごい勉強になりました。

もともと、J.S.バッハ以前の音楽では、ポリフォニーであっても横軸で音楽が形成され、そこには縦軸である和声はまだ確立されてなく、J.S.バッハの出現によって縦軸である和声が確立されたと聞きました。

作曲家や作品にもよりますが、特にドイツ作品においては縦軸をしっかり認識し意識して演奏しないとならないことを感じます。もちろん、横軸も存在するわけで、例えば、モーツァルトの作品などは確固たる縦軸とともに横軸である線(ライン)にで形成されている音楽であり、ベートーヴェンにおいては主に縦軸である和声によるブロック、固まりで音楽が構築されています。

これがロマン派以降になると、メロディーの美しさが際立ってきますので、横軸の存在が目立ちますし、その横軸を意識することによってロマンティツクな要素が増すように思います。例えばシューベルト、シューマンやブラームスなどは、場所によっては縦軸の存在をはっきりさせつつも、やはり横軸であるメロディーの存在というものも大切であり、縦軸と横軸の混在と申しましょうか、その場所によって意識を変えることが必要に思います。

これが同じ時代のピアノの大作曲家であるショパンの場合ですと、縦軸は存在しますが、横軸であるメロディーをいかに魅力的に歌い上げるか?いかにロマンティックに表現するか?ということが大切な要素であるのは皆さんもお感じになられると思います。

このように縦軸である和声、もしくは縦の線とも言えると思いますが、それを強く意識して演奏するべきか?

横軸であるメロディーを優先させ、縦の線を強調しないことでロマンティツクな表情を強調させるかにより、演奏というものは同じ作品であっても、全く違った顔を持つことになります。

これがチャイコフスキーやラフマニノフという、どちらかというとロマンティツクなイメージ、横軸であるメロディーラインの美しい作曲家の作品において、文字通り横軸を意識し、強調しロマンティクに演奏するということが一般的でありますが、私個人としましては、チャイコフスキーの頭の中にはオーケストラが鳴っていたと思いますし、ラフマニノフにも同じことを感じるのです。

そもそもオーケストラというのは複数の大人数で演奏するわけで、皆が一斉に縦に合わないと音楽が成立しません。ですから、横軸である魅力的なメロディーを歌いあげるのですが、そこには同時に確固とした縦軸の意識が必然であり、ある意味で縦軸と横軸が混在するべきだと思うのです。それが証拠に、ラフマニノフ自身の演奏の録音が残っていますが、その演奏は、自身の作品であっても、ロマンティクなメロディーである横軸に流されることのない、確固たる縦軸の存在を感じることができる、ある意味で古典的な要素を感じるのです。

なんか、以上のことを読んで、理解すると、必然と、普段巷で使われている、オーケストラでの「縦の線」、「横の線」というのがよくわかるような気がしたし、これをオケで聴くときに、プロの評論家ならともかく、アマチュアの一聴衆である自分がどこまで、「縦の線が乱れている」とか、なんてあまり浅薄で迂闊な言動はしないほうが、いいのかな、とも思いました。(笑)

音楽家、演奏家の方が、日頃、心掛けていることに、「和声感、拍感、様式感」というのがあることを以前知ったのですが、感覚的にはわかる雰囲気なのだけれど、これは自分たちオーディオマニアにはない世界で、ぜひ理解してみたいな、と思っていることだったりします。次回のテーマですね。

![5ea5a637[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5ea5a6375B15D.jpg)