ホール音響、欧州で議論、ワインヤードかシューボックスか。 [音響設計]

きっかけになったのは、ドイツ・ハンブルクで2年前に完成した新ホール、エルプフィルハーモニーでの演奏会。今年1月に、人気テノール歌手のヨナス・カウフマンがマーラーの交響曲「大地の歌」を歌った際、観客席から「聴こえない。」のやじを受け、カウフマンが怒って演奏中に途中退場した事件。

公演後、カウフマンは地元メディアにこのホールの音響を批判。

「次に公演する際には、(靴箱型の)ライスハレでやる。」

この事件は、クラシック界ではかなりセンセーショナルな事件で、それまで腫れ物に触る扱いだったエルプフィルハーモニーが、この事件を機会にかなり窮地に追い込まれているのが現状なのだ。(腫れ物に触る扱いだったからこそ、その反動が来たという感じ。)

また、この事件に相乗りするような形で、女性のフリーランスライターが、この新ホールの音響、じつは現地であまり芳しくないというようなニュアンスの投稿をして、これがさらに話題になって輪をかけて日本のファンは騒然。

なんか新ホールの門出にいちゃもんをつけられ、一気に風向きが変わってしまった、という感じなのだ。

自分は、このホールに行ってみたいとはまったく思ってなくて、NDRのチケットはいつも完売で取れないし、転売サイトで高額チケットを買ってまで行くようなホールだとは思っていない。限られた年間予算をやり繰りする上では、もっと優先度のあるホールがいっぱいあって、正直自分にとってこのホールの優先度は低いのだ。

でもこのニュース、風評は正直心傷むというか、自分もすっかりこのカウフマン事件と女性フリーランスの記事を信じ込んでしまって、「エルプフィルハーモニーは音響が芳しくない。」という固定観念ができつつあった。

SNSの投稿でも感想をいくつか拝見したが、やはり自分の耳で確認しない限り、説得力がないというか心に響いてこない。

そのようなとき、2019年6月3日の朝日新聞に、「ホール音響、欧州で議論」というとても気を惹くタイトルで記事が特集されていて、その内容を読んだら、思わず、な~んだ!という感じになってしまった。

ぜひ、この記事、とても興味深いので、最初から最後まで1字1句逃さないで読んでほしい。

この記事を読むと、カウフマンが歌っていた時に、「聴こえない」とヤジを受けたのは、ステージの後方席、つまりP席からだったようだ。

自分はこの事実を知ったとき、そんなの当たり前じゃね?と笑ってしまった。

クラシック・コンサートにゴアと呼ばれるがごとく通っている身において、どこの世界に歌手、つまり歌い手が歌う公演で、P席に観客を入れるだろうか?

自分は、少なくとも東京の場合、ワインヤードはサントリーホールとミューザ川崎であるが、ここでオーケストラと歌手、あるいは歌手とピアノのみのリサイタルのときに、P席に観客を入れているところなど見たことがない。(笑)

ご存知のように、人間の声、そしてピアノの音というのは、とても指向性が狭い特性(音の広がる角度というか範囲のこと)のものなので、ステージで歌手が歌う場合は、前方があたりまえ、よくて側方のみです。後ろには絶対客は入れません。P席は空席のままにします。

それが常識というものです。 (下の写真は、ミューザ川崎でのグルベローヴァさまの日本でのラストリサイタルのとき。このようにP席には観客はいっさい入れません。)

公演後、カウフマンは地元メディアにこのホールの音響を批判。

「次に公演する際には、(靴箱型の)ライスハレでやる。」

この事件は、クラシック界ではかなりセンセーショナルな事件で、それまで腫れ物に触る扱いだったエルプフィルハーモニーが、この事件を機会にかなり窮地に追い込まれているのが現状なのだ。(腫れ物に触る扱いだったからこそ、その反動が来たという感じ。)

また、この事件に相乗りするような形で、女性のフリーランスライターが、この新ホールの音響、じつは現地であまり芳しくないというようなニュアンスの投稿をして、これがさらに話題になって輪をかけて日本のファンは騒然。

なんか新ホールの門出にいちゃもんをつけられ、一気に風向きが変わってしまった、という感じなのだ。

自分は、このホールに行ってみたいとはまったく思ってなくて、NDRのチケットはいつも完売で取れないし、転売サイトで高額チケットを買ってまで行くようなホールだとは思っていない。限られた年間予算をやり繰りする上では、もっと優先度のあるホールがいっぱいあって、正直自分にとってこのホールの優先度は低いのだ。

でもこのニュース、風評は正直心傷むというか、自分もすっかりこのカウフマン事件と女性フリーランスの記事を信じ込んでしまって、「エルプフィルハーモニーは音響が芳しくない。」という固定観念ができつつあった。

SNSの投稿でも感想をいくつか拝見したが、やはり自分の耳で確認しない限り、説得力がないというか心に響いてこない。

そのようなとき、2019年6月3日の朝日新聞に、「ホール音響、欧州で議論」というとても気を惹くタイトルで記事が特集されていて、その内容を読んだら、思わず、な~んだ!という感じになってしまった。

ぜひ、この記事、とても興味深いので、最初から最後まで1字1句逃さないで読んでほしい。

この記事を読むと、カウフマンが歌っていた時に、「聴こえない」とヤジを受けたのは、ステージの後方席、つまりP席からだったようだ。

自分はこの事実を知ったとき、そんなの当たり前じゃね?と笑ってしまった。

クラシック・コンサートにゴアと呼ばれるがごとく通っている身において、どこの世界に歌手、つまり歌い手が歌う公演で、P席に観客を入れるだろうか?

自分は、少なくとも東京の場合、ワインヤードはサントリーホールとミューザ川崎であるが、ここでオーケストラと歌手、あるいは歌手とピアノのみのリサイタルのときに、P席に観客を入れているところなど見たことがない。(笑)

ご存知のように、人間の声、そしてピアノの音というのは、とても指向性が狭い特性(音の広がる角度というか範囲のこと)のものなので、ステージで歌手が歌う場合は、前方があたりまえ、よくて側方のみです。後ろには絶対客は入れません。P席は空席のままにします。

それが常識というものです。 (下の写真は、ミューザ川崎でのグルベローヴァさまの日本でのラストリサイタルのとき。このようにP席には観客はいっさい入れません。)

でもこの事件を記事で読むと、P席に人を入れているみたいなのだ。そしてヤジはそのP席から飛んできている。

そりゃ聴こえないのはあたりまえでしょ。(笑)カウフマンの後ろから眺めていて、しかも大地の歌なのだから、オーケストラ付き。オーケストラの音でマスキングされるハンデもある。

これは、こういう歌が入るコンサートにP席に観客を入れるエルプフィルハーモニーの興行主がすべて悪いんじゃねぇ?と思う訳です。

そしてカウフマンも背後から聴こえないというヤジを受けたから怒って、今度からはシューボックスのライスハレでやる、と言っている訳だ。そこで、歌ものは声の指向性の狭さから、ワインヤードよりもシューボックスのほうが適正なのではないか?でもいまのコンサートホールの流れからして、たくさんのお客さんが入り1回の公演でたくさんの収入を一気に儲けることのできるワインヤードのほうの流れの主流。 そういう議論がいま欧州で巻き起こっているというのだ。

このカウフマン事件がきっかけで、いま建設中のロンドンの新ホールにも飛び火しているらしい。

はたしてワインヤードのままでいいのか?それともシューボックスなのか?いままだ未定という。

さらに笑えるのが、この記事にも書いてあるが、同じこのエルプフィルハーモニーで、同じ大地の歌をゲルギエフが手兵のミュンヘンフィルを使って、カウフマン事件の反省から、歌手をオケの後ろ、ステージ後方に左奥に配置することで、ステージ後方の聴衆の「死角」を減らし、金管楽器を後方右側に分けて音量のバランスを取った。

聴衆の不満はいっさいなかったそうだ。

ゲルギーは自慢げに「名ホールはヴァイオリンの名器ストラディヴァリウスと同じ。音響技術を使いこなす指揮者が必要だ」と語ったそうだ。

だから、そんなことしなくてもP席に観客を入れなきゃそれで済むことなのですから。(笑)

日本じゃ至極あたりまえのこんな常識もクラシックの本場ヨーロッパではあまり通じていないのだろうか?いやハンブルクだけの現象なのか・・・

こういう背景から、いま欧州でホール音響の議論、次世代は、はたしてワインヤードなのか、シューボックスなのか、という記事を朝日新聞は書いた、ということらしいのだ。

この記事を読んで自分はすべてがすっ~とすっきりした気分になった。

この内容、つまりカウフマン事件の真相をきちんと理解している人って、いったいどれくらいいるのだろう?

それにも増して、自分が遺憾に思ったのは、フリーランスライターがそのカウフマン事件に便乗して、エルプフィルハーモニーの音響が芳しくない、という記事を書いて投稿したことだ。彼女はどれだけ、事の真相を理解しているのだろうか?

正直その投稿を読んだとき、書かれている文章に素養として技術的なバックグランドがあまり感じられなく、読んでいて、自分には響いてこないというか真実味があまり感じられないよな~と思ったものだ。でも実際いろいろな人が言っている、そういう噂がある、というニュアンスな文章だったので実際自分が聴いて体験したわけでもないわけだから、やはりそういうものなのかな~と信じるしかなかったというところだ。

これは長い自分のホール音響鑑賞の経験から最近ひしひしと学んだことなのだけれど、ホール音響を誉めることは全然ウェルカムなことなのだが、その反対の音響を貶すということは、あまり文章にしてSNSや公式雑誌で広めたりしてはいけないことなのではないか?と思うのだ。

コンサートホールの音響というのは、いわゆるすでに建ててしまっている建物な訳で、もう変えることができないのだから、それに対して悪評などを世間に広めたりしたら、それこそ風評被害もいいところで、そのホールのレジデンス・オーケストラや興行主は、そういう風評被害で迷惑を被るどころか、いろいろツライ想いをしないといけない。しかも変えることができない訳だから、それを一生かけて背負っていかないといけない。

それってやっぱりやっちゃいけないことだと思うのだ。少なくともフリーランスや職業ライターのようなその書いた文章に社会的責任をもつべき人たちは、そのようなことを書いてはいけない、と思う。

でもあそこのホールはいいけど、こっちのホールは全然ダメというのは、人間だったら、そしてホール愛好家だったらどうしても言いたくなるよね。それが人情というものだ。自分も以前はもう悪いと思ったら、ガンガン言っていたので、その気持ちがよくわかる。

でも最近粛々とそのことを想うようになったので、自分の中でコントロールするようにしている。

百歩譲って、海外のホールは言っちゃっていいでしょ。でも国内のホールはやめたほうがいい。

エルプフィルハーモニーは、その内装空間からして、確かに一見奇抜な感じを受けるが、自分はワインヤードの音響技術の基本がきちんと敷かれている非常に基本に忠実なホールではないかと思う。観客席を流線型ではあるけれど、きちんとブロック単位で分けていてその段差壁を反射音生成のために使うようになっているし。

そしてその反射壁やいたるところの壁も、ご覧のようなホワイトスキンと呼ばれる反射音の拡散の仕掛けが作られている。反射音をホール内に均一密度分布で拡散させるためだ。

天井の造りも、ちょっといままでのワインヤードのホールとは違って特徴的であるけれど、そんなに基本から外れていない。その効果作用は十分に想像はできる。

自分がこのホールの内装空間を観たときに一瞬感じる、想像しうる音響空間は、かなり容積が大きいホールのように思えてしまうことだ。容積が大きいことは直接音と反射音の到来関係に大きな要因を施します。

ホール音響、つまり建物の中に音声が伝搬する現象は、直接音と初期反射音と残響音(2次、3次以降の高次反射音)の3つから成り立っていて、聴衆の耳、聴こえ方に一番大きな影響を与えるのは、初期反射音だと思っています。

ホール音響は初期反射音がキーになります。

残響音は、もっと粒子の細かい余韻とかそのような聴感覚を支配するもの。

人間の耳に一番影響を及ぼし聴こえてくるのは、この直接音(実音)に対して、響き成分である初期反射音が、どのような量で、どのようなタイミングで重畳されるか、人はこの響きの音色を聴いて、いい音響と思うのだと思います。

だから響きである初期反射音の実態が大事なのです。

実音である直接音に対して、初期反射音がどのようなタイミングで到来して重畳するのか、これはホールの容積で決まってきます。ホール容積が小さいと、直接音に対して響きがすぐに被る感じになるし、ホール容積が大きいと、それだけ伝搬距離が長くなるので、初期反射音は遅れて聴こえて、響きが分離して聴こえるようになって、そうすると立体感や空間感を感じるようになります。

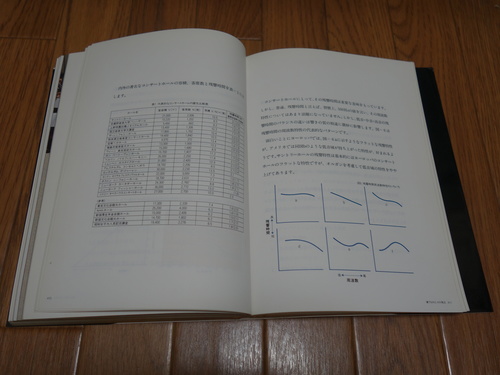

この直接音と初期反射音との到来時間には、音響学上のきまりがあって、下のような関係と言われている。容積があまりに大きすぎると反射音が遅れすぎて、逆にエコー(ロングパスエコー)となって障害になってしまう。

![m_E3838FE383BCE382B9E58AB9E69E9C5B15D[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_m_E3838FE383BCE382B9E58AB9E69E9C5B15D5B15D.jpg)

建築音響学、ホール音響っていろいろ奥が深い学問であるけれど、キーになるところは、ここなのではないのかな、と素人ながらに想っている訳です。

さらにもうふたつ加えるとすれば、ひとつは人間の耳に入射する反射音の角度によって、人間が感じる音の拡がりというのがずいぶん違った印象になるそうなので、その聴衆の席のポイントでいかに音の拡がりを感じるような反射音の入射角になるようにホール形状を考えるのか、ということ。人間の耳は上からの反射音を左右の耳で聴くと同時で時間差がなくあまり拡がりを感じないそうですが、側方からの反射音には左右で時間差があり、拡がりや立体的に聴こえたりして強烈に反応するそうです。

そして、空間、容積が広くなれば残響時間が長くなること。これが大原則なんじゃないかな。ホール音響をよくする、のためになにをやるか、ということに関して言えば。。。

ホールの形状、壁、天井の材質、床の振動、いろいろな要素があるけれど、突き詰めるとそこなのではないのかな、と素人は思います。(いままでホール実体験と独学による)

エルプフィルハーモニーの内装空間を見ると、あまりに広大な容積に見えるので、直接音と初期反射音の関係は分離気味で空間感や立体感のある聴こえ方。でも容積広大なので、聴衆席に届くまでの伝搬距離が長くて音のエネルギーが減衰してしまい、音のエネルギー感は薄いような気がするんですよね。あくまでステージから離れた場合の座席です。

写真で見る分にはそんな印象ですが、やはり実際聴いてみないとダメでしょう。百聞一見にしかずです。とにかく自分がこの内装空間を見て、マイナスな印象に感じるのは、あまりに広大なキャンパスに見えてしまうことです。

カウフマン事件ですっかりダークイメージがついてしまったエルプフィルハーモニーの音響ですが、原因は歌もののコンサートのときに、P席に人を入れていたことが問題な訳で、本質的な音響に問題があるとは自分は思っていません。

エルプフィルハーモニーの名誉のためにそこのところをこの日記で断言しておきたかった。。。

内装空間の写真を見る限り、上のような音響印象を抱きますし、決して悪いとは思えないからです。でもこの部分は聴こえないとかのデッドスポットはあったりするかな?(笑)それはどこのホールでも絶対あることです。避けられないこと。

カウフマン事件により問題提起された、次世代のコンサートホールはワインヤードなのか、シューボックスなのか。

昨晩、NHK BSプレミアムシアターで、「最高の音響を求めて」という番組が放映されていました。

さっそく録画して見ました。

かなりホール音響マニア向けに出来ていて最高に面白かった。

録画していなかった人はダビングして差し上げます。それだけ興味をそそる最高の番組でした。

番組タイトルのワインヤードなのか、シューボックスなのか、の議論の決着、その理由づけまで深く掘り下げてはいなかったけれど、ひとつの問題提起はしていた。

日本が誇る音響設計家 豊田泰久氏は大活躍で番組に出演していました。

まさに世界を駆け巡って大活躍しているんだね。

ロシアにまた新しいコンサートホールがオープンしたようだ。

モスクワ ザリャジエ コンサートホール(2018年9月オープン)

ワレリー・ゲルギエフがプロジェクト建設顧問で、音響設計は豊田泰久氏。

共にザリャジエ公園に新しいフィルハーモニーホールの建設現場を訪問した様子が映し出されていた。赤の広場の隣のモスクワ中心部に位置し、ホールには1,500人の観客が収容される。

![8ada0bfb[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_8ada0bfb5B15D.jpg)

http://

チェロ奏者 アナスタシア コベキナが、3つのホールでバッハの無伴奏チェロソナタを録音して、響きを比較した。ベルリン・コンツェルトハウス、ベルリン・イエス・キリスト教会、ベルリン・フィルハーモニーホール。

「場所によって弾き方も変わります。ホールの響きに合わせて調整するのです」

あと、面白かったのは、ベルリン・コンツェルトハウスホールにて、指揮台の後ろ、そしてオケの各パートの場所にマイクと映像カメラをセッティングして、オーケストラが演奏しているときに各奏者の目線と、各奏者がそのときどのように聴こえているのか、を実験する内容。これはオケの団員さんでないと絶対わからない経験。指揮者の後ろがある意味、我々聴衆に一番近い聴こえ方だけれど、それでも限定されている感じ。そして各奏者のところではずいぶんと限定された聴こえ方

なんだな、と思いました。

長年かけてようやくリニューアルされたベルリン国立歌劇場。その骨子は屋根、天井を高くして、音を透過しかつ反射させる格子状の素材をドーム状に組んで、残響時間を1.1秒から1.6秒へ改善した。やっぱり残響時間を長くすること、つまり容積を大きくする=天井を高くすることなんだよね。

実際のホール設計、音響シュミレーションの現場も取材で見せてくれました。

いまコンピュータ・シュミレーションの3次元CADは凄いもんだね。

ホールのプロポーション・寸法・容積に応じて、パソコン画面上で建物がクルクルと回る感じで、サッと反射音パターンが描画される。もう文明の利器だと思いました。

でもどうしても模型を作らないといけない場合があり、それはコンピュータシュミレーションだけではどうしても細かいチェックができないところがあって、そういう場合は模型を作って検証するしかないようだ。

面白かったけれど、この番組のタイトルのワインヤードか、シューボックスか、という結論は出していなかった。

ここは私が結論を出しておきます。(笑)

べつにシューボックスを否定する訳ではないが、やはりそこには収容人数のキャパの問題があり、シューボックスは現代のニーズに合わないと思う。

最近のクライアント側の要望は、圧倒的にワインヤードが多いそうだ。

シューボックスの音響的な利点を出すためには横幅の制限があるので、大きくするには客席を縦に広げるかバルコニーを深くするかになる。でもバルコニーの下は音響的に難しいし、妥協しなければならないことがたくさん出てくる。そうするとどの客席からもステージが近いというワインヤード・スタイルの利点が出てくる。

でも単にそういう技術的な観点だけではなく、もっと違う意味合いで、ワインヤードの最大のメリットは、親密感とか親近感というのがある。 シューボックスだと ほとんどの席がステージを向いているので他のお客さんは基本的に背中や後頭部が見えるだけで顔は見えない。

それに対してワインヤードでは他のお客さんもエキサイトしている顔が見える。

そういう意味で、親密感。

確かにワインヤードって昔からステージとの一体感が売りな訳で、そういう意味で他のお客の顔が見える、というのは、その波及効果だと思います。

あと、大人数を収容できるのは、1回のコンサートで大きな利益を一気に上げられるメリットもあって、いまのコンサート収益ビジネスのニーズに合っていますね。時代はワインヤードの方向なんだと思います。

でもオーディオマニア的には、やっぱりシューボックスの音響がいいですね。オーディオルームはもちろんシューボックスが基本です。

また日本のホール事情は、ワインヤードと言ってもまだ少なくて、大半はシューボックスか多目的ホールが圧倒的です。

特に多目的が多いかな。

クラシック音楽専用ホールはある意味憧れの存在ですが、ホールを維持していくというのは本当に大変なこと。

いくらハコが立派でもコンテンツが充実していないと赤字経営。クラシックのコンテンツだけでフル回転するのは、やはり大変なことなのだと思います。会議コンファレンスやPAライブ会場など、多目的に利用できるホールでないと、経営を常時回していけないというか、ホールを維持していくのは大変なことなのだと思います。

そりゃ聴こえないのはあたりまえでしょ。(笑)カウフマンの後ろから眺めていて、しかも大地の歌なのだから、オーケストラ付き。オーケストラの音でマスキングされるハンデもある。

これは、こういう歌が入るコンサートにP席に観客を入れるエルプフィルハーモニーの興行主がすべて悪いんじゃねぇ?と思う訳です。

そしてカウフマンも背後から聴こえないというヤジを受けたから怒って、今度からはシューボックスのライスハレでやる、と言っている訳だ。そこで、歌ものは声の指向性の狭さから、ワインヤードよりもシューボックスのほうが適正なのではないか?でもいまのコンサートホールの流れからして、たくさんのお客さんが入り1回の公演でたくさんの収入を一気に儲けることのできるワインヤードのほうの流れの主流。 そういう議論がいま欧州で巻き起こっているというのだ。

このカウフマン事件がきっかけで、いま建設中のロンドンの新ホールにも飛び火しているらしい。

はたしてワインヤードのままでいいのか?それともシューボックスなのか?いままだ未定という。

さらに笑えるのが、この記事にも書いてあるが、同じこのエルプフィルハーモニーで、同じ大地の歌をゲルギエフが手兵のミュンヘンフィルを使って、カウフマン事件の反省から、歌手をオケの後ろ、ステージ後方に左奥に配置することで、ステージ後方の聴衆の「死角」を減らし、金管楽器を後方右側に分けて音量のバランスを取った。

聴衆の不満はいっさいなかったそうだ。

ゲルギーは自慢げに「名ホールはヴァイオリンの名器ストラディヴァリウスと同じ。音響技術を使いこなす指揮者が必要だ」と語ったそうだ。

だから、そんなことしなくてもP席に観客を入れなきゃそれで済むことなのですから。(笑)

日本じゃ至極あたりまえのこんな常識もクラシックの本場ヨーロッパではあまり通じていないのだろうか?いやハンブルクだけの現象なのか・・・

こういう背景から、いま欧州でホール音響の議論、次世代は、はたしてワインヤードなのか、シューボックスなのか、という記事を朝日新聞は書いた、ということらしいのだ。

この記事を読んで自分はすべてがすっ~とすっきりした気分になった。

この内容、つまりカウフマン事件の真相をきちんと理解している人って、いったいどれくらいいるのだろう?

それにも増して、自分が遺憾に思ったのは、フリーランスライターがそのカウフマン事件に便乗して、エルプフィルハーモニーの音響が芳しくない、という記事を書いて投稿したことだ。彼女はどれだけ、事の真相を理解しているのだろうか?

正直その投稿を読んだとき、書かれている文章に素養として技術的なバックグランドがあまり感じられなく、読んでいて、自分には響いてこないというか真実味があまり感じられないよな~と思ったものだ。でも実際いろいろな人が言っている、そういう噂がある、というニュアンスな文章だったので実際自分が聴いて体験したわけでもないわけだから、やはりそういうものなのかな~と信じるしかなかったというところだ。

これは長い自分のホール音響鑑賞の経験から最近ひしひしと学んだことなのだけれど、ホール音響を誉めることは全然ウェルカムなことなのだが、その反対の音響を貶すということは、あまり文章にしてSNSや公式雑誌で広めたりしてはいけないことなのではないか?と思うのだ。

コンサートホールの音響というのは、いわゆるすでに建ててしまっている建物な訳で、もう変えることができないのだから、それに対して悪評などを世間に広めたりしたら、それこそ風評被害もいいところで、そのホールのレジデンス・オーケストラや興行主は、そういう風評被害で迷惑を被るどころか、いろいろツライ想いをしないといけない。しかも変えることができない訳だから、それを一生かけて背負っていかないといけない。

それってやっぱりやっちゃいけないことだと思うのだ。少なくともフリーランスや職業ライターのようなその書いた文章に社会的責任をもつべき人たちは、そのようなことを書いてはいけない、と思う。

でもあそこのホールはいいけど、こっちのホールは全然ダメというのは、人間だったら、そしてホール愛好家だったらどうしても言いたくなるよね。それが人情というものだ。自分も以前はもう悪いと思ったら、ガンガン言っていたので、その気持ちがよくわかる。

でも最近粛々とそのことを想うようになったので、自分の中でコントロールするようにしている。

百歩譲って、海外のホールは言っちゃっていいでしょ。でも国内のホールはやめたほうがいい。

エルプフィルハーモニーは、その内装空間からして、確かに一見奇抜な感じを受けるが、自分はワインヤードの音響技術の基本がきちんと敷かれている非常に基本に忠実なホールではないかと思う。観客席を流線型ではあるけれど、きちんとブロック単位で分けていてその段差壁を反射音生成のために使うようになっているし。

そしてその反射壁やいたるところの壁も、ご覧のようなホワイトスキンと呼ばれる反射音の拡散の仕掛けが作られている。反射音をホール内に均一密度分布で拡散させるためだ。

天井の造りも、ちょっといままでのワインヤードのホールとは違って特徴的であるけれど、そんなに基本から外れていない。その効果作用は十分に想像はできる。

自分がこのホールの内装空間を観たときに一瞬感じる、想像しうる音響空間は、かなり容積が大きいホールのように思えてしまうことだ。容積が大きいことは直接音と反射音の到来関係に大きな要因を施します。

ホール音響、つまり建物の中に音声が伝搬する現象は、直接音と初期反射音と残響音(2次、3次以降の高次反射音)の3つから成り立っていて、聴衆の耳、聴こえ方に一番大きな影響を与えるのは、初期反射音だと思っています。

ホール音響は初期反射音がキーになります。

残響音は、もっと粒子の細かい余韻とかそのような聴感覚を支配するもの。

人間の耳に一番影響を及ぼし聴こえてくるのは、この直接音(実音)に対して、響き成分である初期反射音が、どのような量で、どのようなタイミングで重畳されるか、人はこの響きの音色を聴いて、いい音響と思うのだと思います。

だから響きである初期反射音の実態が大事なのです。

実音である直接音に対して、初期反射音がどのようなタイミングで到来して重畳するのか、これはホールの容積で決まってきます。ホール容積が小さいと、直接音に対して響きがすぐに被る感じになるし、ホール容積が大きいと、それだけ伝搬距離が長くなるので、初期反射音は遅れて聴こえて、響きが分離して聴こえるようになって、そうすると立体感や空間感を感じるようになります。

この直接音と初期反射音との到来時間には、音響学上のきまりがあって、下のような関係と言われている。容積があまりに大きすぎると反射音が遅れすぎて、逆にエコー(ロングパスエコー)となって障害になってしまう。

![m_E3838FE383BCE382B9E58AB9E69E9C5B15D[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_m_E3838FE383BCE382B9E58AB9E69E9C5B15D5B15D.jpg)

建築音響学、ホール音響っていろいろ奥が深い学問であるけれど、キーになるところは、ここなのではないのかな、と素人ながらに想っている訳です。

さらにもうふたつ加えるとすれば、ひとつは人間の耳に入射する反射音の角度によって、人間が感じる音の拡がりというのがずいぶん違った印象になるそうなので、その聴衆の席のポイントでいかに音の拡がりを感じるような反射音の入射角になるようにホール形状を考えるのか、ということ。人間の耳は上からの反射音を左右の耳で聴くと同時で時間差がなくあまり拡がりを感じないそうですが、側方からの反射音には左右で時間差があり、拡がりや立体的に聴こえたりして強烈に反応するそうです。

そして、空間、容積が広くなれば残響時間が長くなること。これが大原則なんじゃないかな。ホール音響をよくする、のためになにをやるか、ということに関して言えば。。。

ホールの形状、壁、天井の材質、床の振動、いろいろな要素があるけれど、突き詰めるとそこなのではないのかな、と素人は思います。(いままでホール実体験と独学による)

エルプフィルハーモニーの内装空間を見ると、あまりに広大な容積に見えるので、直接音と初期反射音の関係は分離気味で空間感や立体感のある聴こえ方。でも容積広大なので、聴衆席に届くまでの伝搬距離が長くて音のエネルギーが減衰してしまい、音のエネルギー感は薄いような気がするんですよね。あくまでステージから離れた場合の座席です。

写真で見る分にはそんな印象ですが、やはり実際聴いてみないとダメでしょう。百聞一見にしかずです。とにかく自分がこの内装空間を見て、マイナスな印象に感じるのは、あまりに広大なキャンパスに見えてしまうことです。

カウフマン事件ですっかりダークイメージがついてしまったエルプフィルハーモニーの音響ですが、原因は歌もののコンサートのときに、P席に人を入れていたことが問題な訳で、本質的な音響に問題があるとは自分は思っていません。

エルプフィルハーモニーの名誉のためにそこのところをこの日記で断言しておきたかった。。。

内装空間の写真を見る限り、上のような音響印象を抱きますし、決して悪いとは思えないからです。でもこの部分は聴こえないとかのデッドスポットはあったりするかな?(笑)それはどこのホールでも絶対あることです。避けられないこと。

カウフマン事件により問題提起された、次世代のコンサートホールはワインヤードなのか、シューボックスなのか。

昨晩、NHK BSプレミアムシアターで、「最高の音響を求めて」という番組が放映されていました。

さっそく録画して見ました。

かなりホール音響マニア向けに出来ていて最高に面白かった。

録画していなかった人はダビングして差し上げます。それだけ興味をそそる最高の番組でした。

番組タイトルのワインヤードなのか、シューボックスなのか、の議論の決着、その理由づけまで深く掘り下げてはいなかったけれど、ひとつの問題提起はしていた。

日本が誇る音響設計家 豊田泰久氏は大活躍で番組に出演していました。

まさに世界を駆け巡って大活躍しているんだね。

ロシアにまた新しいコンサートホールがオープンしたようだ。

モスクワ ザリャジエ コンサートホール(2018年9月オープン)

ワレリー・ゲルギエフがプロジェクト建設顧問で、音響設計は豊田泰久氏。

共にザリャジエ公園に新しいフィルハーモニーホールの建設現場を訪問した様子が映し出されていた。赤の広場の隣のモスクワ中心部に位置し、ホールには1,500人の観客が収容される。

![8ada0bfb[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_8ada0bfb5B15D.jpg)

http://

チェロ奏者 アナスタシア コベキナが、3つのホールでバッハの無伴奏チェロソナタを録音して、響きを比較した。ベルリン・コンツェルトハウス、ベルリン・イエス・キリスト教会、ベルリン・フィルハーモニーホール。

「場所によって弾き方も変わります。ホールの響きに合わせて調整するのです」

あと、面白かったのは、ベルリン・コンツェルトハウスホールにて、指揮台の後ろ、そしてオケの各パートの場所にマイクと映像カメラをセッティングして、オーケストラが演奏しているときに各奏者の目線と、各奏者がそのときどのように聴こえているのか、を実験する内容。これはオケの団員さんでないと絶対わからない経験。指揮者の後ろがある意味、我々聴衆に一番近い聴こえ方だけれど、それでも限定されている感じ。そして各奏者のところではずいぶんと限定された聴こえ方

なんだな、と思いました。

長年かけてようやくリニューアルされたベルリン国立歌劇場。その骨子は屋根、天井を高くして、音を透過しかつ反射させる格子状の素材をドーム状に組んで、残響時間を1.1秒から1.6秒へ改善した。やっぱり残響時間を長くすること、つまり容積を大きくする=天井を高くすることなんだよね。

実際のホール設計、音響シュミレーションの現場も取材で見せてくれました。

いまコンピュータ・シュミレーションの3次元CADは凄いもんだね。

ホールのプロポーション・寸法・容積に応じて、パソコン画面上で建物がクルクルと回る感じで、サッと反射音パターンが描画される。もう文明の利器だと思いました。

でもどうしても模型を作らないといけない場合があり、それはコンピュータシュミレーションだけではどうしても細かいチェックができないところがあって、そういう場合は模型を作って検証するしかないようだ。

面白かったけれど、この番組のタイトルのワインヤードか、シューボックスか、という結論は出していなかった。

ここは私が結論を出しておきます。(笑)

べつにシューボックスを否定する訳ではないが、やはりそこには収容人数のキャパの問題があり、シューボックスは現代のニーズに合わないと思う。

最近のクライアント側の要望は、圧倒的にワインヤードが多いそうだ。

シューボックスの音響的な利点を出すためには横幅の制限があるので、大きくするには客席を縦に広げるかバルコニーを深くするかになる。でもバルコニーの下は音響的に難しいし、妥協しなければならないことがたくさん出てくる。そうするとどの客席からもステージが近いというワインヤード・スタイルの利点が出てくる。

でも単にそういう技術的な観点だけではなく、もっと違う意味合いで、ワインヤードの最大のメリットは、親密感とか親近感というのがある。 シューボックスだと ほとんどの席がステージを向いているので他のお客さんは基本的に背中や後頭部が見えるだけで顔は見えない。

それに対してワインヤードでは他のお客さんもエキサイトしている顔が見える。

そういう意味で、親密感。

確かにワインヤードって昔からステージとの一体感が売りな訳で、そういう意味で他のお客の顔が見える、というのは、その波及効果だと思います。

あと、大人数を収容できるのは、1回のコンサートで大きな利益を一気に上げられるメリットもあって、いまのコンサート収益ビジネスのニーズに合っていますね。時代はワインヤードの方向なんだと思います。

でもオーディオマニア的には、やっぱりシューボックスの音響がいいですね。オーディオルームはもちろんシューボックスが基本です。

また日本のホール事情は、ワインヤードと言ってもまだ少なくて、大半はシューボックスか多目的ホールが圧倒的です。

特に多目的が多いかな。

クラシック音楽専用ホールはある意味憧れの存在ですが、ホールを維持していくというのは本当に大変なこと。

いくらハコが立派でもコンテンツが充実していないと赤字経営。クラシックのコンテンツだけでフル回転するのは、やはり大変なことなのだと思います。会議コンファレンスやPAライブ会場など、多目的に利用できるホールでないと、経営を常時回していけないというか、ホールを維持していくのは大変なことなのだと思います。

サントリーホールの音響設計 [音響設計]

ようやく最終章。この黒本、想像以上に中身の濃い、充実した本であった。かなり読み応えがある。ホール設立の経緯、音響設計、そして関与するアーティストたちのインタビューなど、このホールのすべてがわかるようになっている。記念すべきバイブルですね。最後は音響設計について、永田穂先生の寄稿です。

世界最高の響きを求めて~サントリーホールの音響設計 永田穂建築音響設計事務所社長 永田穂

サントリーホールは首都圏で初めての大型コンサートホールです。基本計画の段階から新しい時代のコンサートホールを目指して、その形状、大きさから内装の詳細にいたるまで、音響条件の面から検討を行ってきました。

設計の段階では、1/50モデル、施工段階では1/10モデルを製作し、よりよい音響条件の追求と設計の確認をおこなってきました。

音響設計の考え方

音響設計を実施するにあたって、私どもは次のような姿勢を基本といたしました。

1.現在活躍している内外のコンサートホールの現状とその評価をベースに、新しい時代のコン

サートホールにふさわしい響きをもとめる。

2.コンサートホールの音響に関する最新の研究成果を設計に導入する。

3.ホールの楽器としての側面を十分認識し、響きに対しての感性をもとにバランスのとれた設計

をおこなう。

4.演奏者・ホール関係者の意見を尊重し、ステージ音響条件を考慮する。

5.音響性能と建築意匠との調和を図り、コンサートホールとしてふさわしい室内環境の実現に努

める。

6.完工時には物理測定のほかにテスト演奏を行い、最終的な響きの調整と仕上げを行う。

①ワインヤードからの出発

サントリーホールは新しい時代のコンサートホールとして、また指揮者カラヤン氏のサゼッションもあって、その基本形状としてベルリンのワインヤードをベースとすることに決定しました。

ワインヤード型のホールでは、反射面の形・位置・傾きなどが音響効果の鍵をにぎる決め手となります。その設計には図面上の検討とともに、建築設計の進行状況に呼応して縮尺模型を製作し、光学実験・音響実験を繰り返しながら望ましい音場条件を追及してきました。

②目標とする響き

私たちが大ホールに求めたのは、大編成オーケストラの演奏に最もふさわしい響きをもったホールとすることでした。その響きの中身をもう少し突っ込んで説明しますと、まず、オーケストラおよびオルガンの演奏に対しては、低音に支えられた豊かな響きが基本になくてはなりません。また、ウィーン楽友協会大ホールで感じる管楽器や弦楽器のあの輝きのある生き生きとした響き、しかも、音の海に浸っているような効果も必要です。

さらに、各楽器の演奏音がクリヤーに、しかも繊細に響いてくることが望ましいことはいうまでもありません。このような響きをもった音場は、残響時間が適切であるばかりではなく、壁や天井から到来する反射音のレベル、遅れ時間、到来方向、さらにその混ざり合い方などがある条件にならなければならないことを最近の室内音響研究は明らかにしています。

そのためには、ホールの形・大きさから、壁や天井の構造、椅子の構造にいたるまで、音響面から検討が必要になります。

私たちは、次のようにして響きの量と質の設計をおこなっていました。

③響きの量と質の設計

まず、豊かな響きを実現するための基本条件として、1席当たり約10.5m3という室容積を基本計画の段階において確保しました。また、響きの質を決めるのは、反射音の構造です。ワインヤード型のホールでは、壁や天井の形のほかに、客席ブロックの形や位置を工夫することによって、反射音の状態を細かく調整することができます。

この反射面の設計を、初期の段階では、縮尺1/50のモデルによる光学実験を中心に、設計が進んだ段階では1/10の模型を製作し、光学実験のほかに音響信号を使って反射音の状態を確認しながら反射面の調整をおこなってきました。

響きの量については、残響時間という尺度が用いられております。

サントリーホールでは大型のオーケストラ用ホールとして、中音域で、2.0~2.3秒の残響時間を目標としました。

一方、響きの質については、音に包まれた感じを表す尺度としてR.R.(room response)と、明瞭さの尺度としてC(clearness)といわれる2つの物理量を手掛かりとして反射面の検討を行いました。

上図は、壁・天井の反射面の形状の一部です。図にしますように、できるだけ多方向からの初期反射音が客席に到達するように考えてあります。また1/10模型では、周波数を10倍にした音楽を再生し、場所による響きの質の相違の確認とともに、ロングパスエコーの聴こえ方などの障害条件の検討もおこないました。

上の写真は、縮尺1/10のモデルの実験で、最終的な音響条件では、モデル内に窒素ガスを充填し、空気中の音の伝搬特性までをシュミレートさせて、音響特性の検討をおこないました。

一方内装に対しては、壁・天井の構造やボードに対して特に気を使いました。

重低音をしっかり受け止めるだけのがっちりした構造とするため、ボードの2重張り、3重張り、下地軽鉄の補強、軽量下地の間柱に対してのモルタル注入など、一般建築の常識を超えた構造と施工法を工夫してあります。

④静けさの設計

コンサートホールでは”静けさ”が基本的な音響条件となります。ホールに侵入する騒音としては、外部からの交通騒音、隣室からの音楽や話声、それに空調騒音の3つがあります。サントリーホールは、その大部分が地下に埋まっているために、外部騒音に対しては恵まれた条件にあります。外部で問題となったのは、屋上庭園の歩行音と前面広場の騒音です。

前者は騒音というよりは固定伝播音で、対策としては、屋上スラブを2重として、緩衝材で浮かしてあります。

建物内の騒音としては地下駐車場の自動車騒音です。対策としては、駐車場天井に遮音構造を追加しました。

室~室間の遮音として大きな問題は、大小ホール間の遮音です。大小ホールはホワイエを共用しているため、それぞれの演奏音はもちろんどちらかのホールが終了したときのホワイエでの客のざわめきや話声が、もうひとつのホールで障害になることが考えられます。

この問題に対しては、大小ホールとも、入口扉を2重の防音扉とするほかに、ホワイエ天井を吸音処理することで対処しました。

空調騒音はホールに侵入する大きな騒音です。その低減につきましては、低風速のダクトシステムを採用するとともに、基本計画の段階から十分な個数の吸音ダクトを設置してあります。

以上が、永田穂先生寄稿によるサントリーホールの音響設計の文献。

前に書いたけれど、ホール音響の設計で、結構キーになるのが、「1席当たり〇〇m3」というスペックの規定の仕方。

これはいままで自分が知らなかったことなので、とても新鮮に感じた。

あと、現実的に絶対必要なのは、遮音、静けさの設計ですね。

これも普段の興味本位で覗ているだけのボクらにはあまり関係なさそうなところなんだけれど、現実問題ではとても大事なファクター。

オーディオルームでも遮音・防音は重要ではありますが・・・

ヨーロッパの歴史のある古いホールを体験していると、日本の近代設計の最新ホールと比較して、1番違うと感じるところが、この”静けさ”遮音性能なのだ。古いホールは、外の外気のざわざわ感がそのままホール内に入ってきているような感じがする。

日本に帰って、日本のホールに入ると、その静けさに驚き、さすがは近代の最新ホールだけある!と驚くのだ。アメリカのカーネギーホールなんか、近くにNYの地下鉄が走っていて、電車が通るたびに、そこのゴォォーという音が演奏中に聴こえるらしい。(笑)

遮音対策は、不可避の大切なホール設計のひとつですね。

今回、黒本を入手することができて、理解して、改めて考えたこと。。。

サントリーホール以前には、音響面であまり優れているとは言えない多目的ホールがほとんど圧倒的だった日本のコンサートホール史の中で、クラシック専用音楽ホールを設計する、ということ自体が、すごいチャレンジングなことだったのかもしれない。当然音響設計的なノウハウもなかった訳で、そういう意味でサントリーホールの登場は実験的で画期的だった。

その後、30年以上も経過して、音響設計的なノウハウもたくさん蓄積されて、その後のワインヤード形式ホールでは、いわゆる”進化型”のホールが登場した。

ミューザ川崎、札幌コンサートホール Kitara、愛知県芸術劇場が代表的。

(今後の主流はワインヤードだと思うけど、実際日本に存在するホールは、大方がシューボックスか扇型多目的だと思うんですよね。)

この3つの進化型ワインヤードホールはもちろん全部体験したが(札幌だけ大編成を聴いていない。)、やっぱり1番違うな、と思うのは、ホールの容積。

容積が広いと何が違うかと言うと、ステージからの直接音に対して、反射音の到来時間が絶妙な感じの遅れ具合で分離しているような感じに聴こえ、聴いていてなんとも言えない”立体感”を感じたり、すごい広い空間で聴いているなーという”空間感”が優れている感覚になるのだ。

これイコール、わぁあ~いい音響!という感覚になる。

みなさんが一番使っている簡単な表現で言えば、「響きがいい!」という感じだろうか。

容積が広いと、反射音の伝搬距離が長くなるということを意味しているので、直接音に対して、遅れて響き(反射音)が到達して聴こえる、ということでもある。

もちろん容積広すぎると、あまりに遅れすぎて、ロングパスエコーになってしまうが、もちろん設計段階からそんな設計をする訳もなし。(笑)

その遅れ時間が先の日記で述べたような永田先生の文献にあるようなタイミングになるように、何回もシュミレーションして容積やプロポーションを決めるのだろう。

今回新たに知った室容積の定義「1席当たり〇〇m3」というスペックも、十分な質の高い反射音の行き来をするためには客席の上部に十分な空間が必要。つまり天井が高い、ということですね。

これも進化型のホールの方は、サントリーホールに比べて上回っている。

サントリーホールが登場した時、最初、演奏家の方々が戸惑ったのは、その天井の高さだという。いままでの多目的ホールでそんなに天井の高いホールは経験したことがなかったから。

なんか演奏していて、いつもと違うなんとも言えない違和感があったとか。

瀬川先生のリスニングルーム理論にも天井は高くすべしという記述がある。でも天井が高いことに対して、リスポジにいる人は、その人の感覚によってだけれど、天井が高いことによる恐怖感を感じることがある、という記述もあった。

でも音響的には、絶対天井は高いほうがいいですね。

あと、進化型ホールとサントリーホールとの違いで自分が感じるのは、天井の造りと側壁などでの反射音の拡散の仕掛けかな?

進化型のホールは、天井がかなりがっちり音響の仕掛けがされているように思う。ミューザ川崎やパリのフィルハーモニーなんかはど真ん中にどでかい反射板ががっちりあって、その周辺を同心円状にさらに反射板が取り巻いているんですよね。ミューザのなんかは、さらにその周辺の反射板の角度が可変できるようにもなっているように見えてしまう。

これだけ天井ががっちりしているとホール全体に音が回るよなーと感じるのだ。

サントリーホールの天井は、基本はベルリンフィルハーモニーのデザインをそのまま持ってきたと思うのだが、そういう音響の仕掛けを自分のような素人にはあまり感じない。ステージ上に浮雲があるくらい。

側壁での反射音の拡散の仕掛けは、最新のホールは結構派手な凹凸やスリットを付けたりしているが、サントリーホールの方は、側壁やステージ後方の角錐上の形状デザインがそれに相当するのだと思う。

これは自分に好みがあって、こういう拡散の仕掛けのデザインは、得もすれば内装空間の美しさを損なうものだという考えがあって結構微妙なラインなのだ。(笑)

サントリーホールぐらいのデザインのほうが内装空間の美しさを損なっていなくて、うまくお洒落にその空間に溶け合っているように思える。

いずれにせよ、30年という月日は、ホールの音響設計に莫大な進化をもたらして、それが現実のモノとなって登場した。

でも、多目的ホールしかなかった日本のコンサートホール史で、”音響命”のクラシック専用音楽ホールとして登場したサントリーホールの意義は、その後の莫大な革命をもたらしたことは間違いない。

音響面だけでなく、先述したホール案内の「レセプショニスト」の登場、ワインやシャンパンなどのお酒などの提供など、その慣習も革命的だった。

そういう意味で、

「すべてはサントリーホールから始まった」

というのは自分もよく理解できたし、その後のすべてのホールがサントリーホールの影響を受けていることも理解できた。

黒本を手に入れて、この事実を再認識できて、そして連載日記を書けて、本当によかったと思う。

そして最後にもうひとつ印象的だったのは、この音響の世界、

「感性のレベルと物理的に説明できるレベルとの間には、まだまだ大きなギャップがある。」

これって重い発言だなーと思いますね。

実際自分の耳で体験したことを、こうやって理論づけで説明できるようになるには、どうしても理論は後付けの世界だったんですね。

感性のレベルがまず第1に尊重されるべし。

そして、そのメカニズムを解明していき、今後の建築のために、それを体系化していく。

自分もこうやってホールでの実体験を、自分の言葉として書けるようになったのは、たくさんの体験を得て、ようやく最近のこと、だと実感するばかりです。

世界最高の響きを求めて~サントリーホールの音響設計 永田穂建築音響設計事務所社長 永田穂

サントリーホールは首都圏で初めての大型コンサートホールです。基本計画の段階から新しい時代のコンサートホールを目指して、その形状、大きさから内装の詳細にいたるまで、音響条件の面から検討を行ってきました。

設計の段階では、1/50モデル、施工段階では1/10モデルを製作し、よりよい音響条件の追求と設計の確認をおこなってきました。

音響設計の考え方

音響設計を実施するにあたって、私どもは次のような姿勢を基本といたしました。

1.現在活躍している内外のコンサートホールの現状とその評価をベースに、新しい時代のコン

サートホールにふさわしい響きをもとめる。

2.コンサートホールの音響に関する最新の研究成果を設計に導入する。

3.ホールの楽器としての側面を十分認識し、響きに対しての感性をもとにバランスのとれた設計

をおこなう。

4.演奏者・ホール関係者の意見を尊重し、ステージ音響条件を考慮する。

5.音響性能と建築意匠との調和を図り、コンサートホールとしてふさわしい室内環境の実現に努

める。

6.完工時には物理測定のほかにテスト演奏を行い、最終的な響きの調整と仕上げを行う。

①ワインヤードからの出発

サントリーホールは新しい時代のコンサートホールとして、また指揮者カラヤン氏のサゼッションもあって、その基本形状としてベルリンのワインヤードをベースとすることに決定しました。

ワインヤード型のホールでは、反射面の形・位置・傾きなどが音響効果の鍵をにぎる決め手となります。その設計には図面上の検討とともに、建築設計の進行状況に呼応して縮尺模型を製作し、光学実験・音響実験を繰り返しながら望ましい音場条件を追及してきました。

②目標とする響き

私たちが大ホールに求めたのは、大編成オーケストラの演奏に最もふさわしい響きをもったホールとすることでした。その響きの中身をもう少し突っ込んで説明しますと、まず、オーケストラおよびオルガンの演奏に対しては、低音に支えられた豊かな響きが基本になくてはなりません。また、ウィーン楽友協会大ホールで感じる管楽器や弦楽器のあの輝きのある生き生きとした響き、しかも、音の海に浸っているような効果も必要です。

さらに、各楽器の演奏音がクリヤーに、しかも繊細に響いてくることが望ましいことはいうまでもありません。このような響きをもった音場は、残響時間が適切であるばかりではなく、壁や天井から到来する反射音のレベル、遅れ時間、到来方向、さらにその混ざり合い方などがある条件にならなければならないことを最近の室内音響研究は明らかにしています。

そのためには、ホールの形・大きさから、壁や天井の構造、椅子の構造にいたるまで、音響面から検討が必要になります。

私たちは、次のようにして響きの量と質の設計をおこなっていました。

③響きの量と質の設計

まず、豊かな響きを実現するための基本条件として、1席当たり約10.5m3という室容積を基本計画の段階において確保しました。また、響きの質を決めるのは、反射音の構造です。ワインヤード型のホールでは、壁や天井の形のほかに、客席ブロックの形や位置を工夫することによって、反射音の状態を細かく調整することができます。

この反射面の設計を、初期の段階では、縮尺1/50のモデルによる光学実験を中心に、設計が進んだ段階では1/10の模型を製作し、光学実験のほかに音響信号を使って反射音の状態を確認しながら反射面の調整をおこなってきました。

響きの量については、残響時間という尺度が用いられております。

サントリーホールでは大型のオーケストラ用ホールとして、中音域で、2.0~2.3秒の残響時間を目標としました。

一方、響きの質については、音に包まれた感じを表す尺度としてR.R.(room response)と、明瞭さの尺度としてC(clearness)といわれる2つの物理量を手掛かりとして反射面の検討を行いました。

上図は、壁・天井の反射面の形状の一部です。図にしますように、できるだけ多方向からの初期反射音が客席に到達するように考えてあります。また1/10模型では、周波数を10倍にした音楽を再生し、場所による響きの質の相違の確認とともに、ロングパスエコーの聴こえ方などの障害条件の検討もおこないました。

上の写真は、縮尺1/10のモデルの実験で、最終的な音響条件では、モデル内に窒素ガスを充填し、空気中の音の伝搬特性までをシュミレートさせて、音響特性の検討をおこないました。

一方内装に対しては、壁・天井の構造やボードに対して特に気を使いました。

重低音をしっかり受け止めるだけのがっちりした構造とするため、ボードの2重張り、3重張り、下地軽鉄の補強、軽量下地の間柱に対してのモルタル注入など、一般建築の常識を超えた構造と施工法を工夫してあります。

④静けさの設計

コンサートホールでは”静けさ”が基本的な音響条件となります。ホールに侵入する騒音としては、外部からの交通騒音、隣室からの音楽や話声、それに空調騒音の3つがあります。サントリーホールは、その大部分が地下に埋まっているために、外部騒音に対しては恵まれた条件にあります。外部で問題となったのは、屋上庭園の歩行音と前面広場の騒音です。

前者は騒音というよりは固定伝播音で、対策としては、屋上スラブを2重として、緩衝材で浮かしてあります。

建物内の騒音としては地下駐車場の自動車騒音です。対策としては、駐車場天井に遮音構造を追加しました。

室~室間の遮音として大きな問題は、大小ホール間の遮音です。大小ホールはホワイエを共用しているため、それぞれの演奏音はもちろんどちらかのホールが終了したときのホワイエでの客のざわめきや話声が、もうひとつのホールで障害になることが考えられます。

この問題に対しては、大小ホールとも、入口扉を2重の防音扉とするほかに、ホワイエ天井を吸音処理することで対処しました。

空調騒音はホールに侵入する大きな騒音です。その低減につきましては、低風速のダクトシステムを採用するとともに、基本計画の段階から十分な個数の吸音ダクトを設置してあります。

以上が、永田穂先生寄稿によるサントリーホールの音響設計の文献。

前に書いたけれど、ホール音響の設計で、結構キーになるのが、「1席当たり〇〇m3」というスペックの規定の仕方。

これはいままで自分が知らなかったことなので、とても新鮮に感じた。

あと、現実的に絶対必要なのは、遮音、静けさの設計ですね。

これも普段の興味本位で覗ているだけのボクらにはあまり関係なさそうなところなんだけれど、現実問題ではとても大事なファクター。

オーディオルームでも遮音・防音は重要ではありますが・・・

ヨーロッパの歴史のある古いホールを体験していると、日本の近代設計の最新ホールと比較して、1番違うと感じるところが、この”静けさ”遮音性能なのだ。古いホールは、外の外気のざわざわ感がそのままホール内に入ってきているような感じがする。

日本に帰って、日本のホールに入ると、その静けさに驚き、さすがは近代の最新ホールだけある!と驚くのだ。アメリカのカーネギーホールなんか、近くにNYの地下鉄が走っていて、電車が通るたびに、そこのゴォォーという音が演奏中に聴こえるらしい。(笑)

遮音対策は、不可避の大切なホール設計のひとつですね。

今回、黒本を入手することができて、理解して、改めて考えたこと。。。

サントリーホール以前には、音響面であまり優れているとは言えない多目的ホールがほとんど圧倒的だった日本のコンサートホール史の中で、クラシック専用音楽ホールを設計する、ということ自体が、すごいチャレンジングなことだったのかもしれない。当然音響設計的なノウハウもなかった訳で、そういう意味でサントリーホールの登場は実験的で画期的だった。

その後、30年以上も経過して、音響設計的なノウハウもたくさん蓄積されて、その後のワインヤード形式ホールでは、いわゆる”進化型”のホールが登場した。

ミューザ川崎、札幌コンサートホール Kitara、愛知県芸術劇場が代表的。

(今後の主流はワインヤードだと思うけど、実際日本に存在するホールは、大方がシューボックスか扇型多目的だと思うんですよね。)

この3つの進化型ワインヤードホールはもちろん全部体験したが(札幌だけ大編成を聴いていない。)、やっぱり1番違うな、と思うのは、ホールの容積。

容積が広いと何が違うかと言うと、ステージからの直接音に対して、反射音の到来時間が絶妙な感じの遅れ具合で分離しているような感じに聴こえ、聴いていてなんとも言えない”立体感”を感じたり、すごい広い空間で聴いているなーという”空間感”が優れている感覚になるのだ。

これイコール、わぁあ~いい音響!という感覚になる。

みなさんが一番使っている簡単な表現で言えば、「響きがいい!」という感じだろうか。

容積が広いと、反射音の伝搬距離が長くなるということを意味しているので、直接音に対して、遅れて響き(反射音)が到達して聴こえる、ということでもある。

もちろん容積広すぎると、あまりに遅れすぎて、ロングパスエコーになってしまうが、もちろん設計段階からそんな設計をする訳もなし。(笑)

その遅れ時間が先の日記で述べたような永田先生の文献にあるようなタイミングになるように、何回もシュミレーションして容積やプロポーションを決めるのだろう。

今回新たに知った室容積の定義「1席当たり〇〇m3」というスペックも、十分な質の高い反射音の行き来をするためには客席の上部に十分な空間が必要。つまり天井が高い、ということですね。

これも進化型のホールの方は、サントリーホールに比べて上回っている。

サントリーホールが登場した時、最初、演奏家の方々が戸惑ったのは、その天井の高さだという。いままでの多目的ホールでそんなに天井の高いホールは経験したことがなかったから。

なんか演奏していて、いつもと違うなんとも言えない違和感があったとか。

瀬川先生のリスニングルーム理論にも天井は高くすべしという記述がある。でも天井が高いことに対して、リスポジにいる人は、その人の感覚によってだけれど、天井が高いことによる恐怖感を感じることがある、という記述もあった。

でも音響的には、絶対天井は高いほうがいいですね。

あと、進化型ホールとサントリーホールとの違いで自分が感じるのは、天井の造りと側壁などでの反射音の拡散の仕掛けかな?

進化型のホールは、天井がかなりがっちり音響の仕掛けがされているように思う。ミューザ川崎やパリのフィルハーモニーなんかはど真ん中にどでかい反射板ががっちりあって、その周辺を同心円状にさらに反射板が取り巻いているんですよね。ミューザのなんかは、さらにその周辺の反射板の角度が可変できるようにもなっているように見えてしまう。

これだけ天井ががっちりしているとホール全体に音が回るよなーと感じるのだ。

サントリーホールの天井は、基本はベルリンフィルハーモニーのデザインをそのまま持ってきたと思うのだが、そういう音響の仕掛けを自分のような素人にはあまり感じない。ステージ上に浮雲があるくらい。

側壁での反射音の拡散の仕掛けは、最新のホールは結構派手な凹凸やスリットを付けたりしているが、サントリーホールの方は、側壁やステージ後方の角錐上の形状デザインがそれに相当するのだと思う。

これは自分に好みがあって、こういう拡散の仕掛けのデザインは、得もすれば内装空間の美しさを損なうものだという考えがあって結構微妙なラインなのだ。(笑)

サントリーホールぐらいのデザインのほうが内装空間の美しさを損なっていなくて、うまくお洒落にその空間に溶け合っているように思える。

いずれにせよ、30年という月日は、ホールの音響設計に莫大な進化をもたらして、それが現実のモノとなって登場した。

でも、多目的ホールしかなかった日本のコンサートホール史で、”音響命”のクラシック専用音楽ホールとして登場したサントリーホールの意義は、その後の莫大な革命をもたらしたことは間違いない。

音響面だけでなく、先述したホール案内の「レセプショニスト」の登場、ワインやシャンパンなどのお酒などの提供など、その慣習も革命的だった。

そういう意味で、

「すべてはサントリーホールから始まった」

というのは自分もよく理解できたし、その後のすべてのホールがサントリーホールの影響を受けていることも理解できた。

黒本を手に入れて、この事実を再認識できて、そして連載日記を書けて、本当によかったと思う。

そして最後にもうひとつ印象的だったのは、この音響の世界、

「感性のレベルと物理的に説明できるレベルとの間には、まだまだ大きなギャップがある。」

これって重い発言だなーと思いますね。

実際自分の耳で体験したことを、こうやって理論づけで説明できるようになるには、どうしても理論は後付けの世界だったんですね。

感性のレベルがまず第1に尊重されるべし。

そして、そのメカニズムを解明していき、今後の建築のために、それを体系化していく。

自分もこうやってホールでの実体験を、自分の言葉として書けるようになったのは、たくさんの体験を得て、ようやく最近のこと、だと実感するばかりです。

"響き”に関する若干の前置き [音響設計]

日本国内のみならず世界中のコンサートホールの音響設計を手掛ける永田音響設計。

その創立者は日本の建築音響学のパイオニアの永田穂先生。永田先生の建築音響学の本は、たくさん持っている。建築音響の世界って数式の嵐でさっぱりわからん。(笑)

最近、IECのリスニングルーム理論に基づいたオーディオ評論家の瀬川冬樹先生のリスニングルーム理論を自分の将来のオーディオルームのために、ということで勉強しているのだが、瀬川先生は、永田先生とも交友があって、いろいろアドバイスをしてもらっていたようだ。

瀬川先生のリスニングルーム理論に基づいて設計された部屋は、残響時間、実測1.5秒!(永田先生が直々に測定しています。)

容積が全然違うコンサートホールの残響時間でさえ、2.0秒の世界なのに、わずか20数畳のオーディオルームで、1.5秒ってすごくね?(笑)

「部屋はライブにつくる!」

を第1に目標とやっていくことをますます確信した。

永田先生は、ホール音響をそのままオーディオルームの室内音響に当てはめることはできない、などの投稿もされていて自分は興味深く拝読している。

残念ながら永田先生は、もう故人だが、その意志を引き継ぐ弟子たちが永田音響設計をいまも引っ張っていっている。

いまや世界の寵児として大活躍している豊田泰久さん、小野朗さんとか。。。

サントリーホールの音響設計は、まさに東京初のクラシック専用音楽ホール、日本としても大阪シンフォニーホールに次いで2番目、ということで、”音響命”のクラシック専用のコンサートホールの音響設計というとても緊張を強いられるタスクを引き受け、まさに社運をかけたプロジェクトだったに違いない。

永田穂先生をリーダーとして、豊田泰久さん、小野朗さん、など尖鋭たちの集まったメンバーで取り組んだ。

この黒本には、永田先生が代表として寄稿されていて、序章の「”響き”に関する若干の前置き」と、そして本編の「世界最高の響きを求めて~サントリーホールの音響設計」について、抜粋だが、言及してみたい。

●”響き”に関する若干の前置き 永田穂建築音響設計事務所社長 永田穂

複雑なホールの音場に対して科学のメスが加えられたのは、約100年前のことです。(この本の時代のことだから、いまでは130年前。)さらに近代の科学はコンサートホールの音場が醸し出す様々な音響効果の仕組み、良い響きの謎を次々と明らかにしてきました。

そして望ましい音場条件を実際の建築で実現する音響設計の手法も逐次体系されてきました。

ホールの音響効果の設計は、いまや80%が科学、20%が芸術とまで言われています。

①室内の響きとは

最初に室内で拍手した時のことを考えてみましょう。拍手の音は、天井、壁と次々と反射を繰り返しながらやがては消えていきます。

いま室内の1点でこの音の到来状況を観測しますと一番時間的に早く到達する直接音に引き続いて天井や壁からの反射音が次々と到達することがわかります。実は直接音の後に残る多くの反射音群によって、われわれは室内の響きを感じることができるのです。

今度は広い草原で拍手したときのことを考えています。野外では直接到達する音だけで、反射音はありません。つまり野外では響きはありません。

われわれが一口に室内の響きとか音響効果とか言っている現象、それはこの直接音に引き続いて到来する反射音群によって醸し出されるのです。

言い換えますと反射音群は直接音に対して調味料的な役割を果たしているということができます。各反射音の大きさ、時間遅れ、またその到来方向などによって、様々な味の響きが生み出されるのです。豊かな響きも物足りない響きも、すべてこの反射音群の大小、構造によって説明できるのです。

近代の室内音響研究は、この反射音群の構造と音響効果との関係をつぎつぎと明らかにしております。また建築音響技術はこれをどのようにして実際の建築に実現できるかを工夫してきました。

②残響と残響時間

みなさんが広い講堂や体育館で声を出したとき、発声を止めた後でも音を残っているのを聴くことが出来ます。

これを残響といいます。

残響という現象とその効果については、昔の人たちも気づいており、それをコントロールするいろいろな手法の記録も残っています。しかしこの残響という現象を科学的に証明できるようになったのは比較的最近のことなのです。

残響時間とは室内の音のエネルギーが100万分の1になる、デシベルで言いますと60dB減衰するまでの時間を言います。残響理論によれば、ホールの残響時間は室容積に比例し、室の全吸音力に反比例します。

すなわちホールの容積、内装材料とその使用面積さえ与えられれば、残響時間は簡単に算出できるのです。つまり建築の設計段階で、すでに残響時間の予測が可能なのです。

しかし、これだけでは良い音響効果のホールは設計できません。

残響時間の設計が現在でも室内音響設計の中で重要な役割を果たしているのは、室の使用目的、大きさによって最適と言われる残響時間が数多くの調査から明らかにされている点です。

たとえばコンサートホールとして望ましい残響時間は約1.6秒~2.2秒であることがわかります。

その創立者は日本の建築音響学のパイオニアの永田穂先生。永田先生の建築音響学の本は、たくさん持っている。建築音響の世界って数式の嵐でさっぱりわからん。(笑)

最近、IECのリスニングルーム理論に基づいたオーディオ評論家の瀬川冬樹先生のリスニングルーム理論を自分の将来のオーディオルームのために、ということで勉強しているのだが、瀬川先生は、永田先生とも交友があって、いろいろアドバイスをしてもらっていたようだ。

瀬川先生のリスニングルーム理論に基づいて設計された部屋は、残響時間、実測1.5秒!(永田先生が直々に測定しています。)

容積が全然違うコンサートホールの残響時間でさえ、2.0秒の世界なのに、わずか20数畳のオーディオルームで、1.5秒ってすごくね?(笑)

「部屋はライブにつくる!」

を第1に目標とやっていくことをますます確信した。

永田先生は、ホール音響をそのままオーディオルームの室内音響に当てはめることはできない、などの投稿もされていて自分は興味深く拝読している。

残念ながら永田先生は、もう故人だが、その意志を引き継ぐ弟子たちが永田音響設計をいまも引っ張っていっている。

いまや世界の寵児として大活躍している豊田泰久さん、小野朗さんとか。。。

サントリーホールの音響設計は、まさに東京初のクラシック専用音楽ホール、日本としても大阪シンフォニーホールに次いで2番目、ということで、”音響命”のクラシック専用のコンサートホールの音響設計というとても緊張を強いられるタスクを引き受け、まさに社運をかけたプロジェクトだったに違いない。

永田穂先生をリーダーとして、豊田泰久さん、小野朗さん、など尖鋭たちの集まったメンバーで取り組んだ。

この黒本には、永田先生が代表として寄稿されていて、序章の「”響き”に関する若干の前置き」と、そして本編の「世界最高の響きを求めて~サントリーホールの音響設計」について、抜粋だが、言及してみたい。

●”響き”に関する若干の前置き 永田穂建築音響設計事務所社長 永田穂

複雑なホールの音場に対して科学のメスが加えられたのは、約100年前のことです。(この本の時代のことだから、いまでは130年前。)さらに近代の科学はコンサートホールの音場が醸し出す様々な音響効果の仕組み、良い響きの謎を次々と明らかにしてきました。

そして望ましい音場条件を実際の建築で実現する音響設計の手法も逐次体系されてきました。

ホールの音響効果の設計は、いまや80%が科学、20%が芸術とまで言われています。

①室内の響きとは

最初に室内で拍手した時のことを考えてみましょう。拍手の音は、天井、壁と次々と反射を繰り返しながらやがては消えていきます。

いま室内の1点でこの音の到来状況を観測しますと一番時間的に早く到達する直接音に引き続いて天井や壁からの反射音が次々と到達することがわかります。実は直接音の後に残る多くの反射音群によって、われわれは室内の響きを感じることができるのです。

今度は広い草原で拍手したときのことを考えています。野外では直接到達する音だけで、反射音はありません。つまり野外では響きはありません。

われわれが一口に室内の響きとか音響効果とか言っている現象、それはこの直接音に引き続いて到来する反射音群によって醸し出されるのです。

言い換えますと反射音群は直接音に対して調味料的な役割を果たしているということができます。各反射音の大きさ、時間遅れ、またその到来方向などによって、様々な味の響きが生み出されるのです。豊かな響きも物足りない響きも、すべてこの反射音群の大小、構造によって説明できるのです。

近代の室内音響研究は、この反射音群の構造と音響効果との関係をつぎつぎと明らかにしております。また建築音響技術はこれをどのようにして実際の建築に実現できるかを工夫してきました。

②残響と残響時間

みなさんが広い講堂や体育館で声を出したとき、発声を止めた後でも音を残っているのを聴くことが出来ます。

これを残響といいます。

残響という現象とその効果については、昔の人たちも気づいており、それをコントロールするいろいろな手法の記録も残っています。しかしこの残響という現象を科学的に証明できるようになったのは比較的最近のことなのです。

残響時間とは室内の音のエネルギーが100万分の1になる、デシベルで言いますと60dB減衰するまでの時間を言います。残響理論によれば、ホールの残響時間は室容積に比例し、室の全吸音力に反比例します。

すなわちホールの容積、内装材料とその使用面積さえ与えられれば、残響時間は簡単に算出できるのです。つまり建築の設計段階で、すでに残響時間の予測が可能なのです。

しかし、これだけでは良い音響効果のホールは設計できません。

残響時間の設計が現在でも室内音響設計の中で重要な役割を果たしているのは、室の使用目的、大きさによって最適と言われる残響時間が数多くの調査から明らかにされている点です。

たとえばコンサートホールとして望ましい残響時間は約1.6秒~2.2秒であることがわかります。

したがって、望ましい残響時間の設計は、建築の図面の段階で実施できるのです。

コンサートホールにとって、その残響時間は重要な意味を持っています。

しかし、普通、残響時間と言えば、習慣上、500Hzの値を言い、その周波数特性についてはあまり話題になっていません。

しかし低音・中音・高音の残響時間のバランスの違いは響きの相違に微妙に影響します。

面白いことに、ヨーロッパではフラットな残響特性が、アメリカでは低音域が持ち上がった特性が、好まれるようです。

サントリーホールの残響特性は基本的にヨーロッパのコンサートホールのフラットな特性ですが、オルガンを考慮して低音域の特性をやや持ち上げています。

残響時間の周波数特性は、残響時間の長短とは別に、響きの質の特色を表しているのです。

③障害となるエコー~ロングパスエコーとフラッタエコー

ハープや弦のピチカート、ピアノやティンパニー等の打楽器弾いたとき、あるいはトランペットの鋭い立ち上がりに対して、客席の後方から反射音が独立して聴こえる場合があります。これをロングパスエコーといいます。日本流でいうと「やまびこ」です。

また、ホールの客席、両側の反射壁が平行している所で拍手するとプルンといった特殊な音色の響きが聴こえることがあります。

これをフラッタエコーといいます。日光東照宮の鳴竜は天井と床との間で生じるフラッタエコーなのです。

ロングパスエコーもフラッタエコーも、音響効果としては障害になります。音響設計では、良い響きを作り出す工夫をすると同時に、ロングパスエコー、フラッタエコーなど障害となるエコーを発生しないような対策をしないといけません。

④音響効果の仕組み

残響時間がホールの響きの量を表す基本的な尺度であることはお分かりいただけたと思います。

しかし、同じ残響時間のホールでも、残響感も響きの質も全く違うホールがあることは昔から問題になってきました。

また残響時間は、その定義からあきらかなように、室全体としての音のエネルギーの減衰状態を表す尺度であり、室内の場所による響きの相違については何も語っていません。

いま都内でクラシックのコンサートに使用されているホールを数えますと、大小合わせて10以上になりますでしょうか?皆さんよくいらっしゃるホールについては響きの特色、席による響きの相違などなんとなく掴まれているのではないでしょうか?

また欧米の著名なホールの響きを体験された方もいらっしゃると思います。

みなさんが実際の演奏を通して感じる音響効果、つまり気になる音響効果、すばらしいと感じる音響効果の着目点、あるいはその内容はどうなっているのでしょうか?

私なりに整理してみました。

1.プログラムに応じた適切な音量感

2.適切な残響感

3.各楽器の量感のバランス、特に低音楽器の安定した響き、弦楽器と管楽器のバランス

4.残響音の音色とバランス

5.聴感的な距離感、音源を近くに感じるか、遠く感じるかどうか?

6.各楽器の音が時間的にも空間的にもクリヤーであるかどうか?

7.弦楽器、管楽器の響きの質。

8.空間で響きが混ざり合っている感じ。音に包まれている感じの程度。

9.自然な方向感、耳触りのエコーがないこと。

などです。いかがでしょう?

一体このような音響効果は何によって創り出されるのでしょうか?

戦後の室内音響の研究は専らこのコンサートホールの望ましい音響効果の追及にあったと言っても過言ではありません。

でも感性のレベルと物理的に説明できるレベルとの間には、まだまだ大きなギャップがあるのです。

しかし残響特性でしか説明できなかった時代と比べると大きな進歩がありました。

一口で言いますと、反射音の到来状況と音響効果の関係があきらかになったのです。

上図は、サントリーホールで観測した反射音の状況です。

これを「エコーダイアグラム」、あるいは「エコータイムパターン」といいます。

エコータイムパターンを詳細に観察しますと、直接音に引き続いて到来する初期の反射音群、各反射音が重なり合って1つ1つがもはや区別できなくなった残響音、の3グループに区別できます。

研究の成果を要約いたしますと、

1.30ミリ秒までに到来する初期の反射音は、直接音の音量を増加させる効果がある。

2.約80ミリ秒までの初期反射音群のエネルギーとそれ以降の残響音のエネルギーの比が、「明

瞭度」に関係する。その割合は曲目にもよるが、ほぼ1:1が望ましい。

3.横方向からの初期反射音が空間的な印象 ”Spaciousness”を創り出す。

の3項に集約できます。

初期の側方反射音の強さが音響効果の決め手になることが明らかになりました。

これまで奇跡と言われてきたウィーン楽友協会大ホールの響きの謎もこれによって説明できるようになったのです。

⑤ホールの室容積

コンサートホールの音響効果はその容積と形状で決まると言っても差し支えありません。

室容積の基本的な条件として、「1席当たり10m3」という言葉をすでにご存じの方もいらっしゃると思います。

確かに世界的に活躍しているコンサートホールのデータを見ますと、8~12m3くらいになります。

わが国の多目的ホールの平均は約6~7m3です。

その理由は簡単です。コンサートホールでは質の高い反射音を得るためには、どうしても客席上部に大きな空間が必要なのです。

サントリーホールでは、1席当たり10.5m3という空間を確保してあります。

一般のホールでは1席当たりの平均床面積は0.7m2程度ですから、10m3という空間を確保するためには、平均して約14mの室高が必要となります。わが国の建築にとって室高を確保するということは、大きなコスト高を招くことを覚悟しなければいけません。

わが国でコンサートホールが生まれなかったのも、ひとつにはこの室容積の確保が難しかったからではないでしょうか?

⑥ホールの内装について~木の壁、石の壁

ヨーロッパでは昔からホールの内装に厚い木の板が用いられてきました。木の板は音響的に優れた性質を持っています。つまりその吸音、反射特性に特色があるのです。

木の板は低音域の音に対しては、その板振動によって吸音効果があり、中・高音域の音に対しては反射面として作用します。しかし反射面といっても大理石やタイルのようなシャープな反射面ではないという点です。

このように木は建築的にも音響的にもすぐれた性質を持っているのですが、ただひとつの性質~可燃性であるという点からホールに使用することは消防法で禁止されています。仕方なく、わが国ではセメントボードの上に薄くそいだ木の箔を貼って使用しています。

コンサートホールの内装として気をつかわなければいけないのは、ボード類を使用したときの板振動による低音域の吸収と、石やタイルを使用したときの高音域の反射です。

サントリーホールでの天井でのボード面では、2重、3重にボードを重ね、しかも下地のピッチを細かく、斜めに入れるまでにして板振動を極力抑える工夫をしています。

⑦客席

客席椅子に適度の吸音性をもたせることによって空席時と満席時の響きの状態の違いを少なくすることができます。ホールの椅子がすべて布張りなのは、この効果を狙っているからです。その結果、客席面はホールの中で最も大きな吸音面になります。

したがって、椅子の構造、仕上げのわずかな相違が残響時間に大きく影響してきます。またさらに面倒なことは、吸音面である椅子が床一面に拡がっているために、残響理論をベースとした吸音特性の資料がそのまま使用できないという問題があります。

厳密に言いますと、同じ椅子でも1階席とバルコニー席とでは吸音特性が異なるのです。

また最近のコンサートホールの椅子では、背の周辺部を反射性にしている例が見受けられます。

サントリーホールの椅子もこのタイプですが、わずかとはいえ椅子の面から反射を期待しているのです。

このように音響設計では客席椅子の構造ひとつにしても音響面から検討し、最善の効果を狙っています。

⑧ステージ周りの音響

これまでお話しした音響効果はすべて、客席面における聴衆を対象としています。

最近、演奏家を対象としたステージ空間の音響条件にも関心が寄せられています。

その結果、演奏しやすさからの反射音の条件の検討、あるいはオーケストラメンバーを対象とした舞台条件に関してのアンケート調査が行われるようになりました。

一方ステージ床の構造やオーケストラ雛壇のあり方などについても、いろいろな意見、主張があります。しかし、楽器の指向性、オーケストラの配置ひとつとっても複雑ですし、また音響レベルで取り上げるまでには至っていません。

ステージ周りの音響は将来のひとつの大きな課題と考えています。

⑨スケールモデル実験とコンピューターシュミレーション

昔からホールの縮尺模型を作り、この模型の音場を利用して音響特性の検討をおこなう手法がおこなわれています。これをスケールモデル実験、略してモデル実験といいます。

モデル実験は、もともと縮尺比に相当した倍率の周波数の信号音をモデル内で再生し、これを収録し、周波数を変換してホールの響きを聴くことを目指して開始されました。しかし、超音波域での音響機器の性能に限界があり、この壁は現在でも解決されていません。(これは30年前の文献なので、いまは解決されているかも?)

したがってモデル実験の目的は、室内音響特性に関するいくつかの音場パラメータの計測が中心となっています。また音響信号だけでなく、レーザー光線による反射面の検討もおこなれています。

このモデル実験は、音響設計の有力な手法なのですが、基本的な室の形状の検討などは、建築設計のスケジュールのなかにモデル実験が組み込まれてないかぎり、その成果を利用することはできません。

サントリーホールの場合には、設計の初期の段階で、1/50のスケールモデルを、内装設計段階で1/10のスケールモデルを製作し、室の基本形状の検討から側壁、天井の形状、エコー防止の吸音面の検討など、音響特性とともに意匠上の検討にもモデルを利用しました。

スケールモデル実験とは別に最近ではコンピュータによる音場のシュミレーションがおこなわれ、形や反射面の検討などに利用されています。

いまのところ、設計の初期の段階における形状の検討には、コンピューターシュミレーションが、内装の詳細、波動性までを考慮したパラメータによる音場の検討にはスケールモデルが有効のように考えています。

あーちかれた!(笑)

でもさすがは永田先生の文章、30年前の記載とはいえ、専門家の見地からの的確な内容で、使っているtechnical termも的を得て適切。

感動しました。

でも、自分が独学で書いた日記とそんなに違っているところがなく、案外合っていたというか、的を得ていてホッとしました。

ちょっと自慢していいですか?(笑)よくやった自分!(笑)

ただ、今回新しく得た知識は、室容積の基本的な条件としての「1席当たり〇〇m3」というスペックの規定方法ですかね?

大変勉強になりました。

これはあくまでホール音響の基本になる考え方。

これに基づいて、次回の最終章にサントリーホールの音響設計についてチャレンジします。

コンサートホールにとって、その残響時間は重要な意味を持っています。

しかし、普通、残響時間と言えば、習慣上、500Hzの値を言い、その周波数特性についてはあまり話題になっていません。

しかし低音・中音・高音の残響時間のバランスの違いは響きの相違に微妙に影響します。

面白いことに、ヨーロッパではフラットな残響特性が、アメリカでは低音域が持ち上がった特性が、好まれるようです。

サントリーホールの残響特性は基本的にヨーロッパのコンサートホールのフラットな特性ですが、オルガンを考慮して低音域の特性をやや持ち上げています。

残響時間の周波数特性は、残響時間の長短とは別に、響きの質の特色を表しているのです。

③障害となるエコー~ロングパスエコーとフラッタエコー

ハープや弦のピチカート、ピアノやティンパニー等の打楽器弾いたとき、あるいはトランペットの鋭い立ち上がりに対して、客席の後方から反射音が独立して聴こえる場合があります。これをロングパスエコーといいます。日本流でいうと「やまびこ」です。

また、ホールの客席、両側の反射壁が平行している所で拍手するとプルンといった特殊な音色の響きが聴こえることがあります。

これをフラッタエコーといいます。日光東照宮の鳴竜は天井と床との間で生じるフラッタエコーなのです。

ロングパスエコーもフラッタエコーも、音響効果としては障害になります。音響設計では、良い響きを作り出す工夫をすると同時に、ロングパスエコー、フラッタエコーなど障害となるエコーを発生しないような対策をしないといけません。

④音響効果の仕組み

残響時間がホールの響きの量を表す基本的な尺度であることはお分かりいただけたと思います。

しかし、同じ残響時間のホールでも、残響感も響きの質も全く違うホールがあることは昔から問題になってきました。

また残響時間は、その定義からあきらかなように、室全体としての音のエネルギーの減衰状態を表す尺度であり、室内の場所による響きの相違については何も語っていません。

いま都内でクラシックのコンサートに使用されているホールを数えますと、大小合わせて10以上になりますでしょうか?皆さんよくいらっしゃるホールについては響きの特色、席による響きの相違などなんとなく掴まれているのではないでしょうか?

また欧米の著名なホールの響きを体験された方もいらっしゃると思います。

みなさんが実際の演奏を通して感じる音響効果、つまり気になる音響効果、すばらしいと感じる音響効果の着目点、あるいはその内容はどうなっているのでしょうか?

私なりに整理してみました。

1.プログラムに応じた適切な音量感

2.適切な残響感

3.各楽器の量感のバランス、特に低音楽器の安定した響き、弦楽器と管楽器のバランス

4.残響音の音色とバランス

5.聴感的な距離感、音源を近くに感じるか、遠く感じるかどうか?

6.各楽器の音が時間的にも空間的にもクリヤーであるかどうか?

7.弦楽器、管楽器の響きの質。

8.空間で響きが混ざり合っている感じ。音に包まれている感じの程度。

9.自然な方向感、耳触りのエコーがないこと。

などです。いかがでしょう?

一体このような音響効果は何によって創り出されるのでしょうか?

戦後の室内音響の研究は専らこのコンサートホールの望ましい音響効果の追及にあったと言っても過言ではありません。

でも感性のレベルと物理的に説明できるレベルとの間には、まだまだ大きなギャップがあるのです。

しかし残響特性でしか説明できなかった時代と比べると大きな進歩がありました。

一口で言いますと、反射音の到来状況と音響効果の関係があきらかになったのです。

上図は、サントリーホールで観測した反射音の状況です。

これを「エコーダイアグラム」、あるいは「エコータイムパターン」といいます。

エコータイムパターンを詳細に観察しますと、直接音に引き続いて到来する初期の反射音群、各反射音が重なり合って1つ1つがもはや区別できなくなった残響音、の3グループに区別できます。

研究の成果を要約いたしますと、

1.30ミリ秒までに到来する初期の反射音は、直接音の音量を増加させる効果がある。

2.約80ミリ秒までの初期反射音群のエネルギーとそれ以降の残響音のエネルギーの比が、「明

瞭度」に関係する。その割合は曲目にもよるが、ほぼ1:1が望ましい。

3.横方向からの初期反射音が空間的な印象 ”Spaciousness”を創り出す。

の3項に集約できます。

初期の側方反射音の強さが音響効果の決め手になることが明らかになりました。

これまで奇跡と言われてきたウィーン楽友協会大ホールの響きの謎もこれによって説明できるようになったのです。

⑤ホールの室容積

コンサートホールの音響効果はその容積と形状で決まると言っても差し支えありません。

室容積の基本的な条件として、「1席当たり10m3」という言葉をすでにご存じの方もいらっしゃると思います。

確かに世界的に活躍しているコンサートホールのデータを見ますと、8~12m3くらいになります。

わが国の多目的ホールの平均は約6~7m3です。

その理由は簡単です。コンサートホールでは質の高い反射音を得るためには、どうしても客席上部に大きな空間が必要なのです。

サントリーホールでは、1席当たり10.5m3という空間を確保してあります。

一般のホールでは1席当たりの平均床面積は0.7m2程度ですから、10m3という空間を確保するためには、平均して約14mの室高が必要となります。わが国の建築にとって室高を確保するということは、大きなコスト高を招くことを覚悟しなければいけません。

わが国でコンサートホールが生まれなかったのも、ひとつにはこの室容積の確保が難しかったからではないでしょうか?

⑥ホールの内装について~木の壁、石の壁

ヨーロッパでは昔からホールの内装に厚い木の板が用いられてきました。木の板は音響的に優れた性質を持っています。つまりその吸音、反射特性に特色があるのです。

木の板は低音域の音に対しては、その板振動によって吸音効果があり、中・高音域の音に対しては反射面として作用します。しかし反射面といっても大理石やタイルのようなシャープな反射面ではないという点です。

このように木は建築的にも音響的にもすぐれた性質を持っているのですが、ただひとつの性質~可燃性であるという点からホールに使用することは消防法で禁止されています。仕方なく、わが国ではセメントボードの上に薄くそいだ木の箔を貼って使用しています。

コンサートホールの内装として気をつかわなければいけないのは、ボード類を使用したときの板振動による低音域の吸収と、石やタイルを使用したときの高音域の反射です。

サントリーホールでの天井でのボード面では、2重、3重にボードを重ね、しかも下地のピッチを細かく、斜めに入れるまでにして板振動を極力抑える工夫をしています。

⑦客席

客席椅子に適度の吸音性をもたせることによって空席時と満席時の響きの状態の違いを少なくすることができます。ホールの椅子がすべて布張りなのは、この効果を狙っているからです。その結果、客席面はホールの中で最も大きな吸音面になります。

したがって、椅子の構造、仕上げのわずかな相違が残響時間に大きく影響してきます。またさらに面倒なことは、吸音面である椅子が床一面に拡がっているために、残響理論をベースとした吸音特性の資料がそのまま使用できないという問題があります。

厳密に言いますと、同じ椅子でも1階席とバルコニー席とでは吸音特性が異なるのです。

また最近のコンサートホールの椅子では、背の周辺部を反射性にしている例が見受けられます。

サントリーホールの椅子もこのタイプですが、わずかとはいえ椅子の面から反射を期待しているのです。

このように音響設計では客席椅子の構造ひとつにしても音響面から検討し、最善の効果を狙っています。

⑧ステージ周りの音響

これまでお話しした音響効果はすべて、客席面における聴衆を対象としています。

最近、演奏家を対象としたステージ空間の音響条件にも関心が寄せられています。

その結果、演奏しやすさからの反射音の条件の検討、あるいはオーケストラメンバーを対象とした舞台条件に関してのアンケート調査が行われるようになりました。

一方ステージ床の構造やオーケストラ雛壇のあり方などについても、いろいろな意見、主張があります。しかし、楽器の指向性、オーケストラの配置ひとつとっても複雑ですし、また音響レベルで取り上げるまでには至っていません。

ステージ周りの音響は将来のひとつの大きな課題と考えています。

⑨スケールモデル実験とコンピューターシュミレーション

昔からホールの縮尺模型を作り、この模型の音場を利用して音響特性の検討をおこなう手法がおこなわれています。これをスケールモデル実験、略してモデル実験といいます。

モデル実験は、もともと縮尺比に相当した倍率の周波数の信号音をモデル内で再生し、これを収録し、周波数を変換してホールの響きを聴くことを目指して開始されました。しかし、超音波域での音響機器の性能に限界があり、この壁は現在でも解決されていません。(これは30年前の文献なので、いまは解決されているかも?)

したがってモデル実験の目的は、室内音響特性に関するいくつかの音場パラメータの計測が中心となっています。また音響信号だけでなく、レーザー光線による反射面の検討もおこなれています。

このモデル実験は、音響設計の有力な手法なのですが、基本的な室の形状の検討などは、建築設計のスケジュールのなかにモデル実験が組み込まれてないかぎり、その成果を利用することはできません。

サントリーホールの場合には、設計の初期の段階で、1/50のスケールモデルを、内装設計段階で1/10のスケールモデルを製作し、室の基本形状の検討から側壁、天井の形状、エコー防止の吸音面の検討など、音響特性とともに意匠上の検討にもモデルを利用しました。

スケールモデル実験とは別に最近ではコンピュータによる音場のシュミレーションがおこなわれ、形や反射面の検討などに利用されています。

いまのところ、設計の初期の段階における形状の検討には、コンピューターシュミレーションが、内装の詳細、波動性までを考慮したパラメータによる音場の検討にはスケールモデルが有効のように考えています。

あーちかれた!(笑)

でもさすがは永田先生の文章、30年前の記載とはいえ、専門家の見地からの的確な内容で、使っているtechnical termも的を得て適切。

感動しました。

でも、自分が独学で書いた日記とそんなに違っているところがなく、案外合っていたというか、的を得ていてホッとしました。

ちょっと自慢していいですか?(笑)よくやった自分!(笑)

ただ、今回新しく得た知識は、室容積の基本的な条件としての「1席当たり〇〇m3」というスペックの規定方法ですかね?

大変勉強になりました。

これはあくまでホール音響の基本になる考え方。

これに基づいて、次回の最終章にサントリーホールの音響設計についてチャレンジします。

ミューザ川崎音響設計 小野朗氏による音楽サロン「心地よい音響」 [音響設計]

ミューザ川崎の市民交流室でおこなわれる「音楽サロン」という特別企画。今回のテーマがミューザ川崎の音響設計をおこなった小野朗氏がプレゼンターで、テーマも「心地よい音響」。

かなりそそられた。(笑)

楽しみにしていた。

日本のコンサートホールでは、抜群のアコースティックという評判を誇るミューザ川崎の音響設計は、小野朗さんが担当していた、ということにまず興味を持った。

![25073047_1740039032727630_4486754895359947093_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_25073047_1740039032727630_4486754895359947093_o5B15D.jpg)

photo by Kresimir Strazanac

自分は、縁があって、このミューザ川崎の空間デザインを設計した一級建築デザイナーの小林さん(女性です!)と知り合うことができた。いまから3年前なんだな。自由が丘にある設計事務所に伺ったことがある。

壁には、自分が手掛けてきたコンサートホールの数々の写真が、額縁に入れて飾られていた。

その中でもミューザ川崎は、一番誇らしげに見えた。(笑)

音楽ホールの設計という立場上、コンサート通いは、2000回以上、海外は500回以上、オペラは400回くらいというコアなクラシックファン。毎年ヨーロッパをはじめ世界中のコンサートホール&オペラハウスを訪問し、自分の仕事のための糧としている。クラシック音楽には、大変造詣が深く、ご自分でもピアノを弾かれる。(最近クラリネットも始められた。)

まさに自分の価値観の模範となるようなものを持っていらっしゃった。

大変なクラシック好きでもあるので、ついには自分の設計事務所にてサロンスペースを造られて、定期的に室内楽のコンサートを開催している。

自分は、この室内楽コンサートに招待されて事務所を訪問させていただいたこともある。

川本嘉子さん×三舩優子さんのリサイタルだった。

そのとき撮影した小林さんや、川本さんとのツーショットの写真はいまでは大切な宝物である。(笑)

以来、いろいろ教えていただいたことも多かった。

ミューザのあの斬新で奇抜な空間デザイン。

「じつはあの空間デザイン設計をするのに、 ベルリンフィルハーモニーに何回も通って、観客席を実際に何回も測定してきたのですよ。」

だそうだ。

自分は、「なんか2階席など水平じゃなくて床が傾いているんですよね。左右非対称だし、なんかホールの常識センスがことごとく覆されました。(笑)」

本人は笑っていたが、いま考えれば、本人に面と向かって、ずいぶん失礼なことをズケズケと言ったもんだ(笑)と思うのだが。あの当時は恐れを知らなかったな。

「このホールは10年前このマーラー8番「千人の交響曲」で始まりました。

このプロジェクト、設計の前の調査の段階が5年、基本設計&完成が8年、 長いプロジェクトでそれに全部関わってきたのは私とパートナーのHだけです。

設計施工をまとめていた都市機構、川崎市は役所ですから2年、あるいは4年で異動があり何度も担当が変わりましたし、市長も変わりました。建物全体の設計をしていた事務所も担当が3回かわり、永田音響も3回変わりました。フランチャイズも設計段階は読響だったのが東響に・・・でも今思い返してみれば一番重要なときにいい担当者に恵まれた結果とも言えます。

そのすべてがそろわないと設計者だけではいいものができないというよい例になったと思います。

私が関わったホールでもコンテンツが伴わないために全く知られていない(使われていない)ホールもあります。そういう意味ではミューザはとても恵まれていると思っています。何しろ最初の段階では川崎なんかにクラシックのホールをつくっても呼び屋さんはどこも使ってくれない、だからあきらめてポピュラー系のホールにした方がいいと言うのが大方の意見でした。」

小林さんに教えていただいたことで印象的だったことは、

「みなさんは、コンサートホールというと、音響ばかり注目しますけど、音響だけが重要なのではなくて、じつはその”空間のありよう”もすごい大切なファクターなんです。」

ということだったかな。

ミューザ建立までに、そのような苦労が重ねられてきた歴史であることを知ったとき、ではそのミューザの音響設計は、誰がやったのだろうか?

このホールを、”音響設計”という立場で小林さんといっしょに造り上げたのは誰なのだろう? ということをずっと思っていた。

偶然、今回の音楽サロンで、小野朗氏の存在を知って、そうだったのかー、という感じで万来の感がある。

小野朗氏。

小野さんは、永田音響設計の取締役プロジェクトチーフ。

これまでにミューザ川崎、よこすか芸術劇場、神奈川芸術劇場、紀尾井ホール、福井県立音楽堂などの代表作がある。1998年に「サントリーホールの音響設計」で日本音響学会技術開発賞を受賞されている。

以前日記にしたと思うが、音響設計という仕事は、基本計画の段階から音響面のアドバイスをし、コンピューターシミュレーションを使って反射音の分布などを検証しながら設計していくのが主な業務。

なにせ建築物なので、作ってから、やっぱり音響ダメでした、作り直します、とはいかない世界。出来上がるまでに慎重に慎重を重ねる。

この音響設計の世界では、コンピュータシュミレーションの登場は画期的だった。

それまでの膨大な手計算が必要だった工数を、一気に削減してスピード化できた。

もちろんシュミレーションだけでは、わからないことは縮尺の模型を作って実験する。

![16-18_02[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_16-18_025B15D.jpg)

サントリーホールの模型実験

![16-18_03[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_16-18_035B15D.jpg)

ミューザ川崎のコンピュータシュミレーションによる初期反射音の分布図

音響学というものがあり、音響設計者は、その理論に基づいて設計する技術者のこと。

その「快感」というものを数値化することを考えたものが室内音響学になる。

耳で聴いた気持ち良さを数字にするとどうなるのか。その完璧な“ものさし”ができるとホールの音響設計に大きな指針ができることになる。

そんな世界。。。

小林さんとともに、この小野さんが、ミューザを造り上げたんだね。

小野さんといえば、こんな武勇伝もある。

ミューザが大のお気に入りな世界的指揮者といえば、ヤンソンスとラトルなのは、超有名な話。

2005年11月、完成間もないミューザ川崎シンフォニーホールで、ベルリン・フィルのコンサートが開かれた。終演後、芸術監督のサイモン・ラトルが「音響担当者に会いたい」とリクエストした。

恐る恐る楽屋に顔を出した永田音響設計の小野朗さんを迎えたのは満面の笑顔だった。「このホールの音響は実に素晴らしい。聴衆の反応も良く、楽しく指揮できた」

ひとしきり話しをした後、真剣な表情で彼が言葉を継いだ。「ベルリンのホールの音響をもっと良くしたいのでぜひとも協力してくれないか?」

舞台を取り囲む客席が段々畑のように積み上がる「ワインヤード形式」が採用されたミューザ川崎。永田音響設計では、同じ形式でサントリーホールも手がけている。 しかし、そもそもこの形式で最も有名なのは当のベルリンフィルハーモニーホールだ。

小野さんの目標でもあった。

「あこがれのホールの責任者から、逆に褒められ、最高の気分を味わえました」

う~ん、じつにいい話!!!感動~。(^^)

そんな小野さんによる音楽サロン「心地よい音響」というタイトル。確固たる実績を積み重ねてきた人だけに、その言葉も重みがある。

どんな内容なんだろう?ということで、この日をとても楽しみにしていた。

場所は、ミューザ川崎にある市民交流室。

サロンの内容は、タイトルの「心地よい音響」というそのもののというよりは、ホール音響についての説明、そしてそこへの伏線という感じで、いま考えてみると、その筋書シナリオがよく考えられているなぁ、という想いがした。

前半は、コントラバスの魅力について。後半はホール音響。

なんでコントラバスなのか?最初不思議に思ったのだが、そこへの伏線があるんだな。

コントラバスは、チェロよりさらにひとまわり大きい低弦中の低弦楽器。

それを2台も使う贅沢さであった。それにピアノが加わる。

サロンは、小野さんのプレゼンターに、その間にコントラバス2台とピアノによるトリオの演奏を随所に挟む、という構成であった。

コントラバスの奏者は、久松ちずさん(東響)、渡邉淳子さん(東響)、そしてピアノが、福士恭子さん。

実際の進行は、堅苦しくならずに、笑いが絶えないとても朗らかな雰囲気で進められた。

コントラバスを取り上げたその目的は、「ステージ床による振動、鳴り」について言及するための伏線だった。

まずコントラバスは、とてもおおらかな性格の楽器というところから始まり、楽器の構造の説明、コントラバス奏者の感想など。

チェロもそうだが、コントラバスも、その楽器の底辺にエンドピンを取り付けて、それをステージに刺して演奏する。こうすることで、楽器の振動が、ステージに伝わり、そこで振動、鳴りが生じて、それがホール空間に伝わって大きな鳴りとなる訳だ。

なんかホールによっては、ステージに傷がつくことを嫌がり、エンドピン刺すのを禁止するホールもあるらしいが、小野さんによるとそれは問題外。

ステージは消耗品。

ホールのメンテナンス改修でステージ張替えをすれば済む話。代替えでゴムを使うこともあるらしいがそれじゃダメ。やはり直接エンドピンでステージにザクっと刺してこそ、振動も伝わる。

よくチェロ協奏曲などのコンチェルトでは、ステージ上でバックのオーケストラに対して、ソリストのチェロ奏者は、前で台座のようなものを敷いて、その上で演奏する。

それが、まさにこの原理に準ずるところなのだ。

ステージ床下は空洞でないといけない。

空洞でないと振動しないのだ。

この台座の中は、もちろん空洞になっていて、その上で演奏することで、ステージ上よりもさらにそのチェロの音色が、エンドピンを通じて振動が返ってきて、ホール空間に放たれるということなんだろうと思った。

今回も市民交流室の中って、床下にコンクリートが張られていて、その上の床張りなので、振動しない。それじゃ困るので、わざわざ、今回のために、この台座を持ち込んだ。

結構音マニアが喜びそうな要素を散りばめた感があって、たとえば楽器の底辺に取り付けるエンドピンの種類を変えると(たとえばオーディオの世界では常識の真鍮やチタンなどの構成のものに変える。)、コントラバスの音色はどのように変わるのか、などの実験が行われた。

自分も、かねてより、ホール音響にとって、この床鳴り、ステージの鳴りが大きな影響を及ぼすことに注目していて、ステージ上のオーケストラが演奏することで、そのステージ床の振動でどっと鳴って化けることで、それが秀逸な音響となる原因なのだろうと理解していた。

そういうことで、なぜ小野さんがコントラバスの話題を前半に持ってきたのかは、このステージの床振動がホール音響にとっては、とても大切な要素なんだよ、というテーマの大切な伏線になっていたのでは?といまから考えると思うのだ。

小野さんの後半の話では、ホール音響の研究は、ホールのプロポーション(寸法:高さ×横×奥行き)がじつはとても大切なファクターで、この寸法次第で、いろいろなところから反射音が返ってくるその密度が違ってくる。

つまり聴衆が、いい音響と感じるかどうかは、このプロポーションが大きな要素、いままでは長年かけて、そういうところに注目されて研究がなされてきた。

でも意外や、ステージの鳴りについての研究というのはされていなくて、これからの新しいテーマ、と仰っていた。

ステージの床下構造、床の素材など奥が深そうですね。床は柔らかすぎもダメだけど、固すぎて振動しなかったら全然ダメ。こうやって床振動で音響がドッと化けることが重要なファクターなのだ。

プロポーションが大事、床振動、床の構造が大事って、まさにオーディオルームそのものですね。(笑)

そうすると、そういう振動による鳴りが、とても重要という事は、空洞でないといけない、中を詰めちゃいけない、というのが原則。実際問題、ホールって(たとえばウィーン楽友協会)床に限らず、四方八方を空洞な構造で囲まれている。

以前、自分はオーディオなどで、壁、天井、床など、その中の構造が、あまりに空洞が多いと、それらに対しての反射音が共振してしまい、音が濁る原因になるので、よくないという理解を持っていた。空洞でなくて、中は詰めたほうがいい、というような。。。

安いマンションやアパートの部屋でのオーディオの音がよくないのは、その壁の中が空洞になっていて、反射音が共振してしまうのが、その原因と理解していたのだ。

これと反するんだな。コンサートホールの場合。コンサートホールは確かに石で造られたホール、教会を除いては、空洞を利用した振動、そしてそれが空気、ホール空間へ伝搬されるファクターをとても重要視しているように思われる。

ちょっと自分の新たな課題にします。

コントラバスについて、大変面白いことをもうひとつ仰っていました。

昔、小野さんは、指揮者の佐渡裕さんに呼ばれて、いわゆる佐渡サウンドについてアドバイスをもらったそうだ。

オーケストラのサウンドの中でキーを握るのは、じつはコントラバスとティンパニー。コントラバスに要求されるのはスピード。他の楽器に対して、コントラバスが一瞬のタイミングの速さで出ることで、全体のオーケストラ・サウンドの奥行きが出たりする。まさに、これが佐渡サウンドの真骨頂なのだそうだ。(そのように指揮者としてキューを出す。)

だからこのコントラバスの音が通りやすいホールを設計してほしい。

それイコール、エンドピンを通じてのステージの床振動について、もっと研究がなされるべき、ということにつながるんでしょう。

今回コントラバスをテーマに持ってきたのは、こういう大切なファクターへの大事な伏線になっていた、と自分は理解しました。

深い、というかよく考えられていると後になって感心。

後半は、ホール音響の歴史についてのお話。

一番最初は、ローマ時代の野外劇場。ステージ前方の座席では音は聴こえるけれど、段々で上がっていく上の席では音が聴こえない。当時の時代の人は、その対策として、最上段の席のところに屋根を付けた。この屋根からの反射音で、上の方の座席の人にも音が聴こえるようになった。

まさにいまのコンサートホールの反響板の役割のルーツがここにあったんですね。

そこからこの野外劇場の進化版がどんどん作られて、U字型の野外劇場が作られるようになる。

このU字型スタイルが、当時のオペラハウスの馬蹄型のルーツになった。

そこから教会、シューボックス、ワインヤードへのホールの進化は、すでに自分の日記でも取り上げた通り。

面白かったのは、段々のぶどう畑を想定して造られたワインヤードのホール。

やはり正式名称は、”ヴィニヤード”型のホールというのが正しい呼称のようだ。

それをワインヤードと言い出したのは、サントリーホールの時代から。サントリーだから「ワイン」ヤードと言った。(笑)

そうだったのかー。(笑)

でもたとえ、正式名称は、ヴィニヤードでも、自分はやはり慣れ親しんだワインヤードを使い続けるかな?

こんな感じのサロンだった。

こうやって書くと、とても難しそうだが、実際はいたってフレンドリーな朗らかな雰囲気でおこなわれた。

面白かったです。

2011年3月11日。あの東日本大震災のとき。

ミューザ川崎は被災した。

かなりそそられた。(笑)

楽しみにしていた。

日本のコンサートホールでは、抜群のアコースティックという評判を誇るミューザ川崎の音響設計は、小野朗さんが担当していた、ということにまず興味を持った。

![25073047_1740039032727630_4486754895359947093_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_25073047_1740039032727630_4486754895359947093_o5B15D.jpg)

photo by Kresimir Strazanac

自分は、縁があって、このミューザ川崎の空間デザインを設計した一級建築デザイナーの小林さん(女性です!)と知り合うことができた。いまから3年前なんだな。自由が丘にある設計事務所に伺ったことがある。

壁には、自分が手掛けてきたコンサートホールの数々の写真が、額縁に入れて飾られていた。

その中でもミューザ川崎は、一番誇らしげに見えた。(笑)

音楽ホールの設計という立場上、コンサート通いは、2000回以上、海外は500回以上、オペラは400回くらいというコアなクラシックファン。毎年ヨーロッパをはじめ世界中のコンサートホール&オペラハウスを訪問し、自分の仕事のための糧としている。クラシック音楽には、大変造詣が深く、ご自分でもピアノを弾かれる。(最近クラリネットも始められた。)

まさに自分の価値観の模範となるようなものを持っていらっしゃった。

大変なクラシック好きでもあるので、ついには自分の設計事務所にてサロンスペースを造られて、定期的に室内楽のコンサートを開催している。

自分は、この室内楽コンサートに招待されて事務所を訪問させていただいたこともある。

川本嘉子さん×三舩優子さんのリサイタルだった。

そのとき撮影した小林さんや、川本さんとのツーショットの写真はいまでは大切な宝物である。(笑)

以来、いろいろ教えていただいたことも多かった。

ミューザのあの斬新で奇抜な空間デザイン。

「じつはあの空間デザイン設計をするのに、 ベルリンフィルハーモニーに何回も通って、観客席を実際に何回も測定してきたのですよ。」

だそうだ。

自分は、「なんか2階席など水平じゃなくて床が傾いているんですよね。左右非対称だし、なんかホールの常識センスがことごとく覆されました。(笑)」

本人は笑っていたが、いま考えれば、本人に面と向かって、ずいぶん失礼なことをズケズケと言ったもんだ(笑)と思うのだが。あの当時は恐れを知らなかったな。

「このホールは10年前このマーラー8番「千人の交響曲」で始まりました。

このプロジェクト、設計の前の調査の段階が5年、基本設計&完成が8年、 長いプロジェクトでそれに全部関わってきたのは私とパートナーのHだけです。

設計施工をまとめていた都市機構、川崎市は役所ですから2年、あるいは4年で異動があり何度も担当が変わりましたし、市長も変わりました。建物全体の設計をしていた事務所も担当が3回かわり、永田音響も3回変わりました。フランチャイズも設計段階は読響だったのが東響に・・・でも今思い返してみれば一番重要なときにいい担当者に恵まれた結果とも言えます。

そのすべてがそろわないと設計者だけではいいものができないというよい例になったと思います。

私が関わったホールでもコンテンツが伴わないために全く知られていない(使われていない)ホールもあります。そういう意味ではミューザはとても恵まれていると思っています。何しろ最初の段階では川崎なんかにクラシックのホールをつくっても呼び屋さんはどこも使ってくれない、だからあきらめてポピュラー系のホールにした方がいいと言うのが大方の意見でした。」

小林さんに教えていただいたことで印象的だったことは、

「みなさんは、コンサートホールというと、音響ばかり注目しますけど、音響だけが重要なのではなくて、じつはその”空間のありよう”もすごい大切なファクターなんです。」

ということだったかな。

ミューザ建立までに、そのような苦労が重ねられてきた歴史であることを知ったとき、ではそのミューザの音響設計は、誰がやったのだろうか?

このホールを、”音響設計”という立場で小林さんといっしょに造り上げたのは誰なのだろう? ということをずっと思っていた。

偶然、今回の音楽サロンで、小野朗氏の存在を知って、そうだったのかー、という感じで万来の感がある。

小野朗氏。

小野さんは、永田音響設計の取締役プロジェクトチーフ。

これまでにミューザ川崎、よこすか芸術劇場、神奈川芸術劇場、紀尾井ホール、福井県立音楽堂などの代表作がある。1998年に「サントリーホールの音響設計」で日本音響学会技術開発賞を受賞されている。

以前日記にしたと思うが、音響設計という仕事は、基本計画の段階から音響面のアドバイスをし、コンピューターシミュレーションを使って反射音の分布などを検証しながら設計していくのが主な業務。

なにせ建築物なので、作ってから、やっぱり音響ダメでした、作り直します、とはいかない世界。出来上がるまでに慎重に慎重を重ねる。

この音響設計の世界では、コンピュータシュミレーションの登場は画期的だった。

それまでの膨大な手計算が必要だった工数を、一気に削減してスピード化できた。

もちろんシュミレーションだけでは、わからないことは縮尺の模型を作って実験する。

![16-18_02[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_16-18_025B15D.jpg)

サントリーホールの模型実験

![16-18_03[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_16-18_035B15D.jpg)

ミューザ川崎のコンピュータシュミレーションによる初期反射音の分布図

音響学というものがあり、音響設計者は、その理論に基づいて設計する技術者のこと。

その「快感」というものを数値化することを考えたものが室内音響学になる。

耳で聴いた気持ち良さを数字にするとどうなるのか。その完璧な“ものさし”ができるとホールの音響設計に大きな指針ができることになる。

そんな世界。。。

小林さんとともに、この小野さんが、ミューザを造り上げたんだね。

小野さんといえば、こんな武勇伝もある。

ミューザが大のお気に入りな世界的指揮者といえば、ヤンソンスとラトルなのは、超有名な話。

2005年11月、完成間もないミューザ川崎シンフォニーホールで、ベルリン・フィルのコンサートが開かれた。終演後、芸術監督のサイモン・ラトルが「音響担当者に会いたい」とリクエストした。

恐る恐る楽屋に顔を出した永田音響設計の小野朗さんを迎えたのは満面の笑顔だった。「このホールの音響は実に素晴らしい。聴衆の反応も良く、楽しく指揮できた」

ひとしきり話しをした後、真剣な表情で彼が言葉を継いだ。「ベルリンのホールの音響をもっと良くしたいのでぜひとも協力してくれないか?」

舞台を取り囲む客席が段々畑のように積み上がる「ワインヤード形式」が採用されたミューザ川崎。永田音響設計では、同じ形式でサントリーホールも手がけている。 しかし、そもそもこの形式で最も有名なのは当のベルリンフィルハーモニーホールだ。

小野さんの目標でもあった。

「あこがれのホールの責任者から、逆に褒められ、最高の気分を味わえました」

う~ん、じつにいい話!!!感動~。(^^)

そんな小野さんによる音楽サロン「心地よい音響」というタイトル。確固たる実績を積み重ねてきた人だけに、その言葉も重みがある。

どんな内容なんだろう?ということで、この日をとても楽しみにしていた。

場所は、ミューザ川崎にある市民交流室。

サロンの内容は、タイトルの「心地よい音響」というそのもののというよりは、ホール音響についての説明、そしてそこへの伏線という感じで、いま考えてみると、その筋書シナリオがよく考えられているなぁ、という想いがした。

前半は、コントラバスの魅力について。後半はホール音響。

なんでコントラバスなのか?最初不思議に思ったのだが、そこへの伏線があるんだな。

コントラバスは、チェロよりさらにひとまわり大きい低弦中の低弦楽器。

それを2台も使う贅沢さであった。それにピアノが加わる。

サロンは、小野さんのプレゼンターに、その間にコントラバス2台とピアノによるトリオの演奏を随所に挟む、という構成であった。

コントラバスの奏者は、久松ちずさん(東響)、渡邉淳子さん(東響)、そしてピアノが、福士恭子さん。

実際の進行は、堅苦しくならずに、笑いが絶えないとても朗らかな雰囲気で進められた。

コントラバスを取り上げたその目的は、「ステージ床による振動、鳴り」について言及するための伏線だった。

まずコントラバスは、とてもおおらかな性格の楽器というところから始まり、楽器の構造の説明、コントラバス奏者の感想など。

チェロもそうだが、コントラバスも、その楽器の底辺にエンドピンを取り付けて、それをステージに刺して演奏する。こうすることで、楽器の振動が、ステージに伝わり、そこで振動、鳴りが生じて、それがホール空間に伝わって大きな鳴りとなる訳だ。

なんかホールによっては、ステージに傷がつくことを嫌がり、エンドピン刺すのを禁止するホールもあるらしいが、小野さんによるとそれは問題外。

ステージは消耗品。

ホールのメンテナンス改修でステージ張替えをすれば済む話。代替えでゴムを使うこともあるらしいがそれじゃダメ。やはり直接エンドピンでステージにザクっと刺してこそ、振動も伝わる。

よくチェロ協奏曲などのコンチェルトでは、ステージ上でバックのオーケストラに対して、ソリストのチェロ奏者は、前で台座のようなものを敷いて、その上で演奏する。

それが、まさにこの原理に準ずるところなのだ。

ステージ床下は空洞でないといけない。

空洞でないと振動しないのだ。

この台座の中は、もちろん空洞になっていて、その上で演奏することで、ステージ上よりもさらにそのチェロの音色が、エンドピンを通じて振動が返ってきて、ホール空間に放たれるということなんだろうと思った。

今回も市民交流室の中って、床下にコンクリートが張られていて、その上の床張りなので、振動しない。それじゃ困るので、わざわざ、今回のために、この台座を持ち込んだ。

結構音マニアが喜びそうな要素を散りばめた感があって、たとえば楽器の底辺に取り付けるエンドピンの種類を変えると(たとえばオーディオの世界では常識の真鍮やチタンなどの構成のものに変える。)、コントラバスの音色はどのように変わるのか、などの実験が行われた。

自分も、かねてより、ホール音響にとって、この床鳴り、ステージの鳴りが大きな影響を及ぼすことに注目していて、ステージ上のオーケストラが演奏することで、そのステージ床の振動でどっと鳴って化けることで、それが秀逸な音響となる原因なのだろうと理解していた。

そういうことで、なぜ小野さんがコントラバスの話題を前半に持ってきたのかは、このステージの床振動がホール音響にとっては、とても大切な要素なんだよ、というテーマの大切な伏線になっていたのでは?といまから考えると思うのだ。

小野さんの後半の話では、ホール音響の研究は、ホールのプロポーション(寸法:高さ×横×奥行き)がじつはとても大切なファクターで、この寸法次第で、いろいろなところから反射音が返ってくるその密度が違ってくる。

つまり聴衆が、いい音響と感じるかどうかは、このプロポーションが大きな要素、いままでは長年かけて、そういうところに注目されて研究がなされてきた。

でも意外や、ステージの鳴りについての研究というのはされていなくて、これからの新しいテーマ、と仰っていた。

ステージの床下構造、床の素材など奥が深そうですね。床は柔らかすぎもダメだけど、固すぎて振動しなかったら全然ダメ。こうやって床振動で音響がドッと化けることが重要なファクターなのだ。

プロポーションが大事、床振動、床の構造が大事って、まさにオーディオルームそのものですね。(笑)

そうすると、そういう振動による鳴りが、とても重要という事は、空洞でないといけない、中を詰めちゃいけない、というのが原則。実際問題、ホールって(たとえばウィーン楽友協会)床に限らず、四方八方を空洞な構造で囲まれている。

以前、自分はオーディオなどで、壁、天井、床など、その中の構造が、あまりに空洞が多いと、それらに対しての反射音が共振してしまい、音が濁る原因になるので、よくないという理解を持っていた。空洞でなくて、中は詰めたほうがいい、というような。。。

安いマンションやアパートの部屋でのオーディオの音がよくないのは、その壁の中が空洞になっていて、反射音が共振してしまうのが、その原因と理解していたのだ。

これと反するんだな。コンサートホールの場合。コンサートホールは確かに石で造られたホール、教会を除いては、空洞を利用した振動、そしてそれが空気、ホール空間へ伝搬されるファクターをとても重要視しているように思われる。

ちょっと自分の新たな課題にします。

コントラバスについて、大変面白いことをもうひとつ仰っていました。

昔、小野さんは、指揮者の佐渡裕さんに呼ばれて、いわゆる佐渡サウンドについてアドバイスをもらったそうだ。

オーケストラのサウンドの中でキーを握るのは、じつはコントラバスとティンパニー。コントラバスに要求されるのはスピード。他の楽器に対して、コントラバスが一瞬のタイミングの速さで出ることで、全体のオーケストラ・サウンドの奥行きが出たりする。まさに、これが佐渡サウンドの真骨頂なのだそうだ。(そのように指揮者としてキューを出す。)

だからこのコントラバスの音が通りやすいホールを設計してほしい。

それイコール、エンドピンを通じてのステージの床振動について、もっと研究がなされるべき、ということにつながるんでしょう。

今回コントラバスをテーマに持ってきたのは、こういう大切なファクターへの大事な伏線になっていた、と自分は理解しました。

深い、というかよく考えられていると後になって感心。

後半は、ホール音響の歴史についてのお話。

一番最初は、ローマ時代の野外劇場。ステージ前方の座席では音は聴こえるけれど、段々で上がっていく上の席では音が聴こえない。当時の時代の人は、その対策として、最上段の席のところに屋根を付けた。この屋根からの反射音で、上の方の座席の人にも音が聴こえるようになった。

まさにいまのコンサートホールの反響板の役割のルーツがここにあったんですね。

そこからこの野外劇場の進化版がどんどん作られて、U字型の野外劇場が作られるようになる。

このU字型スタイルが、当時のオペラハウスの馬蹄型のルーツになった。

そこから教会、シューボックス、ワインヤードへのホールの進化は、すでに自分の日記でも取り上げた通り。

面白かったのは、段々のぶどう畑を想定して造られたワインヤードのホール。

やはり正式名称は、”ヴィニヤード”型のホールというのが正しい呼称のようだ。

それをワインヤードと言い出したのは、サントリーホールの時代から。サントリーだから「ワイン」ヤードと言った。(笑)

そうだったのかー。(笑)

でもたとえ、正式名称は、ヴィニヤードでも、自分はやはり慣れ親しんだワインヤードを使い続けるかな?

こんな感じのサロンだった。

こうやって書くと、とても難しそうだが、実際はいたってフレンドリーな朗らかな雰囲気でおこなわれた。

面白かったです。

2011年3月11日。あの東日本大震災のとき。

ミューザ川崎は被災した。

![130819115917116408611_IMG_3153[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_130819115917116408611_IMG_31535B15D.jpg)

”まさに被災地”

この事故、この報道写真は当時のクラシック音楽界に大変な衝撃を与えた。

やむなく2年間の休館を余儀なくされた。

修理費用として、国が1/3を補助する事態になった。

当時、この写真を見たとき、自分もかなりショックだった。

自分の身近なところで起こったことなので、尚更。

これ、まだホール内に誰もいないときだったから救われましたよね。もしコンサート中に起きていたら、このように天井が陥没し落下しているので、大変な大惨事になっていたはず。これだけは不幸中の幸いだったと言える。

そして懸命な修復作業が行われた。

2年後に見事リニューアル・オープン。

あの音響アコースティックがきちんと復活されているのか?というのが当時の心配だったが、そんな心配も無用のことだったようだ。

自分はミューザ川崎のレジデンス・オーケストラである東京交響楽団(東響)の名曲全集の定期会員を3年間続けた。

2CAブロックの座席を2年。2CBブロックの座席を1年である。2CBブロックは、小野さん推薦の座席ブロックだそうだ。

ミューザは家に近いので、1年間万遍なくクラシックのコンサートに通いたいという理由から、この名曲全集の定期会員になった。

東響は、まさにここ3年の間、在京楽団の中で、1番回数を聴いたオケになった。(笑)

2019年からミューザもメンテンナンス改修のためにしばらくの間、休館となるようだ。

ミューザに3年間、通い続けたことで、ここの音響アコースティックも自分の肌感覚としてある程度認識できるようになった。

音が明晰でクリア。

そして直接音と間接音(響き)の到来時間の遅れのバランスが、絶妙の立体感覚、空間の広さを感じるような音響。

これはひとえに、見た感じパッと一面に開かれたような見晴らしのいい、高さを含めた容積の広さに起因しているのではないか。

そして独特の螺旋状のスパイラル構造。

これによってトルネードや滝壺のような独特の音の流れを発生させる原因なのかも?

というのが自分のここのホールの音響の印象である。

もちろんホール音響なんて、人それぞれで聴こえ方、感じ方違うでしょうけど。。。

でも言えることは、まさに、古の常識センスに捉われない斬新な発想の空間デザインが生まれたからこそ、起きた奇跡の音響なのだろう。

今後もますますコンテンツに恵まれて、ホールビジネスとして輝かしく発展されることを心からお祈りするばかりです。

永田音響設計の豊田泰久さん [音響設計]

永田音響設計の豊田泰久さんについては、もういまや「時代の寵児」的な扱いでメディアで取り上げられていて、もうその生い立ちから、音響設計という仕事に関してまで幅広く触れられている。もう今更、一般庶民の自分が言及することなんて、恐れ多いというか、もうほとんど言うことはない。

![toyota01[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_toyota015B15D.jpg)

でもコンサートホールのことが好きで好きで、愛してきた自分。

取り分け、「コンサートホールの音響」の考え方について極めて関心が高く、本当に我流、独学でいろいろ研究してきた。

国内のホールでは満足できず、ぜひ海外のコンサートホールやオペラハウスを経験したい、ということで、長年実践にも移してきた。

そして先だって、「コンサートホールの音響のしくみと評価」という全7編に渡る自分の総決算の日記を書いた。

ある意味、この日記の連載で、自分の溜飲は十分に下げたかな、という気はした。

専門家の方からすると、この内容が正しいかどうかは本当にお恥ずかしい限りなのだが、とにかく自分が長年やってきたことのひとつの区切りをつけた意味合いが大きかったのでは、と感じている。

そういう経緯があるので、自分の日記で、どのような形でもいいから、豊田さんのことを、自分独自の興味ある視点、観点から、日記のテーマとして取り上げてみるのが、ひとつの礼儀、マナーなのかな、という気がしていた。

もうすでにいろいろな記事が出回っているので、ありふれた内容の紹介は避けたい。

豊田さんのインタビューで、自分のアンテナにビビッと引っかかったところ、名言を抜粋して、自分のコメントを添えて、ちょっと自分のカラーを出してみる。。。そんな程度の感じ。

豊田さんのいままでのインタビューを読んでいると、やはり一般市民向けということもあるし、あと自分の仕事についてのノウハウに関することはあまり口外しない、ということもあるのか、自分にとっては表面的で、正直かなり物足りなく感じることも多い。(笑)

豊田泰久という人物の存在を知ったのは、いまから4~5年前くらい。

ネットやSNSにインタビューが掲載されていて、それを読んで、へぇー自分がよく経験しているホールの音響設計は、みんな豊田さんがやっていたんだな?という驚きだった。いまみたいな寵児的扱いでなくややマイナーで、この分野に自分は拘りがあるので、ちょっと気になる人ではあった。(笑)

永田音響設計の従業員は20名しかいないそうだ。少数精鋭なんですね。驚きでした。

豊田さんがメジャーとなるきっかけになった出世作は、1986年のサントリーホール。

当時は、コンピュータなどなかった時代なので、コンピュータシュミレーションによる反射音のパターン解析など、じつに膨大な計算量を手作業で行なわなければならなかったとか。

自分は、まず、ずばりコンサートホールの「音響設計」ってどういう仕事なの?という大きな疑問があった。

いまでこそ豊田さん人気で、脚光を浴びてカッコいい響きもある「音響設計」という仕事。

建築音響という学問は、自分もコンサートホールやその音響の仕組みを知りたくて、ずいぶん専門書を買い込んだのだけれど、でもそこはまさに数学、物理学の数式の世界。そんな華やかな世界とは程遠いじつに地味で大変な世界なのだ。

コンピュータシュミレーションの出現は、この世界に大きな革命をもたらした、と言っていいと思う。

自分の友人に、建築音響関係の仕事に携わっていた方がいて、昔、その方から簡単だけれど話を聞いたことがある。昔に聞いた話なので、記憶が曖昧で申し訳ないが、こんな感じだったと思う。

コンサートホールを設計&建設するということは、まずスポンサーというか興行主がいて、この方たちがどのようなコンサートホールにしたいのか、しいてはどのような内装空間にしたいのか、指針を立てる。

もっとも大事で大きなポイントとしては、とどのつまり、どういう音楽ビジネスをやるホールにしたいのか?というビジネス面からの考察がまず最初に来る。

つまりこれを大枠として、まず決める。とにかくこの方々の意見がまずは1番影響力が大きい、と聞いた。

なにせスポンサーなのだから。

そこに施工主&設計事務所が絡んでいって、その内装空間のデザイン設計をさらに細かく詰めていくのだという。

こういうホールの建築というのは、まさに行政も絡んできて、本当に大変なBIG Project。普段の自分の日常の世界では想像もつかない。

もちろん自分は建築は門外漢なのだが、音楽ホール設計ならではの専門の設計ポイントが絶対あるはず。

どういうホール形式にして、ステージをどこに配置して、観客席をどう配置して、その観客席からのステージの見え方(SightLine~視覚線)をどうするのか?ステージ床下の構造・・・などなど、まさに音楽ホールならではの専門的スキルポイントが数多あるはず。

音響設計というのは、その後に来るものなのだ。

まず、ホールの音楽ビジネス形態、そしてホールの内装空間デザインの大枠コンセプトが決まらないといけない。

豊田さんのインタビューで、「音響設計の仕事は、突き詰めると、部屋の形と材料を決めること」と断言している。建物そのものを設計する建築家と相談しながら、どういう形状の反響板や反響壁をどこに置くかなどを考える。

最近は、反響板の形や材質もさまざま。

ハンブルグのエルプフィルハーモニーのあらゆる壁面には、ホワイトスキンと呼ばれるこんな貝殻状の凹凸がある。反射音をホール内に均一密度分布で拡散させるのが目的。これも音響設計の大事な役割。

ホールの音響って、どこで決まるファクターなのか?

ホールの形状、壁、天井、床の材質、容積、反響板の設置、こういったところで、ホールの音響って決まるはず。

そうすると、プロセスとしては1番最後に来るものとはいえ、内装空間のデザインを考えていくのと同時に、こういった条件を設計事務所の方々と議論しながら、進めていく。

音楽のコンサートホールにとって、音響は命。この音響面という立場から、施工主&設計事務所と協議を進めながら、内装空間を仕上げていく仕事が音響設計なのだろう。

もちろん容積が大きな要因になる残響時間とか、壁、天井、床からの反射音のシュミレーション、反響板の設置位置とか、そのホール内の音の流れを十分にシュミレーション、解析するのがそのときの大事な仕事。

なにせコンサートホールなんて建ててしまって、実際の音響は全然ダメでした、取り壊してやり直します、なんてのができない世界。

できるまでが勝負。慎重に慎重を重ねる。

そういった意味でコンピュータシュミレーションの登場ってこのビジネスに革新的な進歩をもたらしたのはよく理解できる。

でもそういったシュミレーションでもどうしても解決できない細かいポイントがあって、それを実際に確認するには、やはり1/10くらいの縮尺の模型を造って反射音、音の流れのシュミレーションをチェックするのだそうだ。

音響設計家の中には、模型を造らない人もいるらしいが、豊田さんはかならず模型は造る派。

古い写真で恐縮だが、下記の写真は、カラヤンのベルリンフィルハーモニーを作成するときに造った模型。当時はコンピュータシュミレーションなんかなかった時代だから、模型での実験は大事なプロセスだった。

「オーケストラ奏者や聴衆の人形も10分の1。その中の音の波長も10分の1になるのだけれど、音の速度は変わらないから周波数が10倍になる。だからまず話し声や音楽を普通に録音して、模型の中で10倍のスピードで再生する。キュルキュル キュルキュルっていう音。それをまた録音して今度は10分の1の速度で再生するとホールの中の響きがそれについてくる。これが基本的な理屈です。

模型実験で計測できるのは物理的な特性なので、ホールが出来上がったときに良い響きになるかまでわかるわけではありません。模型の目的はいわゆる変なエコー、例えばステージの上でパンって手をたたいて、エコーが遅れてパパンと返ってきたり、人間が片耳で聴いているときにはエコーとして聞こえないけれど、両耳で聴くとエコーが聞えるといったことを検知するのに適しています。」

・・・だそうだ。(笑)

もちろん建築中の出来上がってきてからの音響調整も大事な仕事。至る場所で残響時間を測定して、ここの部分にもうちょっと吸音材を貼るとか、そういうカット&トライの作業も後工程で多い、と聞いた。

我々、聴衆の立場からすると、コンサートホールの座席によってずいぶん音響が違って聴こえるのはどうしても遭遇してしまうことだが、設計する立場からすると、もちろんすべての座席に均等な音響で、ということを念頭に設計している。

でも実際現物ができると、どうしてもスィートスポット、デッドスポットというのはできてしまうものなんだろう。

難しい永遠の課題ですね。

豊田さんが関わるホール形状は圧倒的にワインヤード・スタイルだ。

別にシューボックスを否定する訳ではなく、やはりそこには収容人数のキャパの問題があり、現代のニーズに合わない。

最近のクライアント側の要望は、圧倒的にワインヤードが多いそうだ。

シューボックスの音響的な利点を出すためには横幅の制限があるので、大きくするには客席を縦に広げるかバルコニーを深くするかになる。でもバルコニーの下は音響的に難しいし、妥協しなければならないことがたくさん出てくる。そうするとどの客席からもステージが近いというワインヤード・スタイルの利点が出てくる。

でも単にそういう技術的な観点だけではなく、もっと違う意味合いで、ワインヤードの最大のメリットは、「intimacy」という独特のキーワードを使って説明されていらっしゃる。

日本語で言うと親密感とか親近感。

シューボックスだと ほとんどの席がステージを向いているので他のお客さんは基本的に背中や後頭部が見えるだけで顔は見えない。それに対してワインヤードでは他のお客さんもエキサイトしている顔が見える。

そういう意味で、親密感。

確かにワインヤードって昔からステージとの一体感が売りな訳で、そういう意味で他のお客の顔が見える、というのは、その波及効果ですよね。

![toyota01[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_toyota015B15D.jpg)

でもコンサートホールのことが好きで好きで、愛してきた自分。

取り分け、「コンサートホールの音響」の考え方について極めて関心が高く、本当に我流、独学でいろいろ研究してきた。

国内のホールでは満足できず、ぜひ海外のコンサートホールやオペラハウスを経験したい、ということで、長年実践にも移してきた。

そして先だって、「コンサートホールの音響のしくみと評価」という全7編に渡る自分の総決算の日記を書いた。

ある意味、この日記の連載で、自分の溜飲は十分に下げたかな、という気はした。

専門家の方からすると、この内容が正しいかどうかは本当にお恥ずかしい限りなのだが、とにかく自分が長年やってきたことのひとつの区切りをつけた意味合いが大きかったのでは、と感じている。

そういう経緯があるので、自分の日記で、どのような形でもいいから、豊田さんのことを、自分独自の興味ある視点、観点から、日記のテーマとして取り上げてみるのが、ひとつの礼儀、マナーなのかな、という気がしていた。

もうすでにいろいろな記事が出回っているので、ありふれた内容の紹介は避けたい。

豊田さんのインタビューで、自分のアンテナにビビッと引っかかったところ、名言を抜粋して、自分のコメントを添えて、ちょっと自分のカラーを出してみる。。。そんな程度の感じ。

豊田さんのいままでのインタビューを読んでいると、やはり一般市民向けということもあるし、あと自分の仕事についてのノウハウに関することはあまり口外しない、ということもあるのか、自分にとっては表面的で、正直かなり物足りなく感じることも多い。(笑)

豊田泰久という人物の存在を知ったのは、いまから4~5年前くらい。

ネットやSNSにインタビューが掲載されていて、それを読んで、へぇー自分がよく経験しているホールの音響設計は、みんな豊田さんがやっていたんだな?という驚きだった。いまみたいな寵児的扱いでなくややマイナーで、この分野に自分は拘りがあるので、ちょっと気になる人ではあった。(笑)

永田音響設計の従業員は20名しかいないそうだ。少数精鋭なんですね。驚きでした。

豊田さんがメジャーとなるきっかけになった出世作は、1986年のサントリーホール。

当時は、コンピュータなどなかった時代なので、コンピュータシュミレーションによる反射音のパターン解析など、じつに膨大な計算量を手作業で行なわなければならなかったとか。

自分は、まず、ずばりコンサートホールの「音響設計」ってどういう仕事なの?という大きな疑問があった。

いまでこそ豊田さん人気で、脚光を浴びてカッコいい響きもある「音響設計」という仕事。

建築音響という学問は、自分もコンサートホールやその音響の仕組みを知りたくて、ずいぶん専門書を買い込んだのだけれど、でもそこはまさに数学、物理学の数式の世界。そんな華やかな世界とは程遠いじつに地味で大変な世界なのだ。

コンピュータシュミレーションの出現は、この世界に大きな革命をもたらした、と言っていいと思う。

自分の友人に、建築音響関係の仕事に携わっていた方がいて、昔、その方から簡単だけれど話を聞いたことがある。昔に聞いた話なので、記憶が曖昧で申し訳ないが、こんな感じだったと思う。

コンサートホールを設計&建設するということは、まずスポンサーというか興行主がいて、この方たちがどのようなコンサートホールにしたいのか、しいてはどのような内装空間にしたいのか、指針を立てる。

もっとも大事で大きなポイントとしては、とどのつまり、どういう音楽ビジネスをやるホールにしたいのか?というビジネス面からの考察がまず最初に来る。

つまりこれを大枠として、まず決める。とにかくこの方々の意見がまずは1番影響力が大きい、と聞いた。

なにせスポンサーなのだから。

そこに施工主&設計事務所が絡んでいって、その内装空間のデザイン設計をさらに細かく詰めていくのだという。

こういうホールの建築というのは、まさに行政も絡んできて、本当に大変なBIG Project。普段の自分の日常の世界では想像もつかない。

もちろん自分は建築は門外漢なのだが、音楽ホール設計ならではの専門の設計ポイントが絶対あるはず。

どういうホール形式にして、ステージをどこに配置して、観客席をどう配置して、その観客席からのステージの見え方(SightLine~視覚線)をどうするのか?ステージ床下の構造・・・などなど、まさに音楽ホールならではの専門的スキルポイントが数多あるはず。

音響設計というのは、その後に来るものなのだ。

まず、ホールの音楽ビジネス形態、そしてホールの内装空間デザインの大枠コンセプトが決まらないといけない。

豊田さんのインタビューで、「音響設計の仕事は、突き詰めると、部屋の形と材料を決めること」と断言している。建物そのものを設計する建築家と相談しながら、どういう形状の反響板や反響壁をどこに置くかなどを考える。

最近は、反響板の形や材質もさまざま。

ハンブルグのエルプフィルハーモニーのあらゆる壁面には、ホワイトスキンと呼ばれるこんな貝殻状の凹凸がある。反射音をホール内に均一密度分布で拡散させるのが目的。これも音響設計の大事な役割。

ホールの音響って、どこで決まるファクターなのか?

ホールの形状、壁、天井、床の材質、容積、反響板の設置、こういったところで、ホールの音響って決まるはず。

そうすると、プロセスとしては1番最後に来るものとはいえ、内装空間のデザインを考えていくのと同時に、こういった条件を設計事務所の方々と議論しながら、進めていく。

音楽のコンサートホールにとって、音響は命。この音響面という立場から、施工主&設計事務所と協議を進めながら、内装空間を仕上げていく仕事が音響設計なのだろう。

もちろん容積が大きな要因になる残響時間とか、壁、天井、床からの反射音のシュミレーション、反響板の設置位置とか、そのホール内の音の流れを十分にシュミレーション、解析するのがそのときの大事な仕事。

なにせコンサートホールなんて建ててしまって、実際の音響は全然ダメでした、取り壊してやり直します、なんてのができない世界。

できるまでが勝負。慎重に慎重を重ねる。

そういった意味でコンピュータシュミレーションの登場ってこのビジネスに革新的な進歩をもたらしたのはよく理解できる。

でもそういったシュミレーションでもどうしても解決できない細かいポイントがあって、それを実際に確認するには、やはり1/10くらいの縮尺の模型を造って反射音、音の流れのシュミレーションをチェックするのだそうだ。

音響設計家の中には、模型を造らない人もいるらしいが、豊田さんはかならず模型は造る派。

古い写真で恐縮だが、下記の写真は、カラヤンのベルリンフィルハーモニーを作成するときに造った模型。当時はコンピュータシュミレーションなんかなかった時代だから、模型での実験は大事なプロセスだった。

「オーケストラ奏者や聴衆の人形も10分の1。その中の音の波長も10分の1になるのだけれど、音の速度は変わらないから周波数が10倍になる。だからまず話し声や音楽を普通に録音して、模型の中で10倍のスピードで再生する。キュルキュル キュルキュルっていう音。それをまた録音して今度は10分の1の速度で再生するとホールの中の響きがそれについてくる。これが基本的な理屈です。

模型実験で計測できるのは物理的な特性なので、ホールが出来上がったときに良い響きになるかまでわかるわけではありません。模型の目的はいわゆる変なエコー、例えばステージの上でパンって手をたたいて、エコーが遅れてパパンと返ってきたり、人間が片耳で聴いているときにはエコーとして聞こえないけれど、両耳で聴くとエコーが聞えるといったことを検知するのに適しています。」

・・・だそうだ。(笑)

もちろん建築中の出来上がってきてからの音響調整も大事な仕事。至る場所で残響時間を測定して、ここの部分にもうちょっと吸音材を貼るとか、そういうカット&トライの作業も後工程で多い、と聞いた。

我々、聴衆の立場からすると、コンサートホールの座席によってずいぶん音響が違って聴こえるのはどうしても遭遇してしまうことだが、設計する立場からすると、もちろんすべての座席に均等な音響で、ということを念頭に設計している。

でも実際現物ができると、どうしてもスィートスポット、デッドスポットというのはできてしまうものなんだろう。

難しい永遠の課題ですね。

豊田さんが関わるホール形状は圧倒的にワインヤード・スタイルだ。

別にシューボックスを否定する訳ではなく、やはりそこには収容人数のキャパの問題があり、現代のニーズに合わない。

最近のクライアント側の要望は、圧倒的にワインヤードが多いそうだ。

シューボックスの音響的な利点を出すためには横幅の制限があるので、大きくするには客席を縦に広げるかバルコニーを深くするかになる。でもバルコニーの下は音響的に難しいし、妥協しなければならないことがたくさん出てくる。そうするとどの客席からもステージが近いというワインヤード・スタイルの利点が出てくる。

でも単にそういう技術的な観点だけではなく、もっと違う意味合いで、ワインヤードの最大のメリットは、「intimacy」という独特のキーワードを使って説明されていらっしゃる。

日本語で言うと親密感とか親近感。

シューボックスだと ほとんどの席がステージを向いているので他のお客さんは基本的に背中や後頭部が見えるだけで顔は見えない。それに対してワインヤードでは他のお客さんもエキサイトしている顔が見える。

そういう意味で、親密感。

確かにワインヤードって昔からステージとの一体感が売りな訳で、そういう意味で他のお客の顔が見える、というのは、その波及効果ですよね。

ワインヤード型のホールの音響設計は難しい。もともとが音を反射する仕組みになっていないので、その仕掛けを造るにはある意味ノウハウがいる。ワインヤードのホールは、どう設計すればいい音響ができるのか、もう大体経験上わかってきたそうだ。

とにかく最近のワールドワイドな活躍は素晴らしい。世界の話題の新しいコンサートホールの音響設計には、必ずその名前を連ねているのではないだろうか。

いままで携わってきた作品として、サントリーホール、札幌コンサートホールKitara、京都コンサートホール、フィルハーモニー・ド・パリ、ピエール・ブーレーズ・ザール、そして話題のできたてほやほやのエルプルフィルハーモニー・ハンブルグなど、数えきれない。

自分は、1人の人間がこんなにすべてに関わって駆け回るってありなのかな?とも正直思ってしまう。でもそこは実力、評判の連鎖がものをいう世界なんですね、きっと。

最近のニュースでも、たとえばロンドンの新ホール。ロンドンといえば、まともなコンサートホールがないことで有名だが、ついにワールドワイドなコンサートホールを建設することを公式発表した。

ベルリンフィルを退任するラトルがロンドン交響楽団(LSO)に就任するとき、ロンドンに新ホールを建設することが条件だったとか。(確かにいまのLSOの本拠地のバービカンセンターじゃ、ラトルのプライドが許さないだろう。)音響設計は永田音響設計。ここも豊田泰久さんが絡む。

設計事務所は、ニューヨークとロンドンに拠点を置くDiller Scofidio + Renfroというデザイン・チーム。London Centre for Music projectと題してプレス発表されている。2.5億UKポンドのファンディングを募って臨む。

また下の完成予想図が2021年に完成するBR(バイエルン放送交響楽団)の新ホール。ミュンヘンに建てられる。モダンな外装と内装空間デザインである。このホールの音響設計も豊田さんらしい。

BRの本拠地ホールとして新しいホールをミュンヘンに建設するというのは、ヤンソンスの長年の祈願であった。

ヘラクレスザールは音響は素晴らしいが、楽屋や事務局のスペースが今日のインフラ基準に照らしてあまりに狭いし、ガスタイクのフィルハーモニーはあまりに音響が悪い、ということで、ずっとミュンヘンに新しいホールが欲しい、ということでヤンソンスが祈願していたのだ。これを理由にベルリンフィルの次期首席指揮者レースも辞退している。

ヤンソンスは、かねてより、日本のコンサートホールの音響の良さ、ホールとしての水準の高さを絶賛していて「サントリーホールと愛知芸術劇場コンサートホール、 札幌コンサートホール Kitara、ミューザ川崎シンフォニーホール。この4つが私にとって理想のホールで、ミュンヘンにも同水準のホールがほしいと長く願ってきた」と、日本の音響設計への信頼を明らかにしていたくらいだ。

なんか笑い話で、こんな話も新聞の記事に載っていた。ある元日の朝、ゲルギエフから電話がかかってきて、「いまサンクトベテルブルクでヤンソンスと食事をしているんだが、札幌と川崎、どちらの音がいいか、議論になった。君はどう思う?」

「マエストロのお子さんは何人ですか?」「どのホールも自分の子供。優劣などつけられない。」

最後に、これはあるインタビューでの発言で、豊田さんの名言だと自分は思っているのだが、紹介しておこう。

ホールの音響とオーケストラ伝統の音との関係。

例えばウィーンフィルはどこで演奏してもウィーンフィルの音が出るし、モダンなデザインのホールではウィーンフィルの特徴は出ないというわけにはいかない。だからホールの音響というものは普遍的でジェネラルなもの。

ボストン交響楽団のサウンドはどういうものですかと言ったら、皆イメージするものがある。でもそれはボストン・シンフォニーホールが出来たときに最初からあったわけではなく、そこで長い間やっているうちに我々の中にできあがったものであって、新しいホールをつくるときにはそういうイメージはないのではないだろうか。

だから例えばエルプフィルハーモニーがオープンして、NDR(北ドイツ放送)エルプフィルハーモニー管弦楽団がそこでレジデンス・オーケストラとして、これからその伝統を作っていく。

新しいホールの響き&オーケストラの伝統のサウンドは、ホールを作った時にはなにもなくて、そこのレジデンス・オーケストラが長年かけて、そのイメージを作っていくもの。

この分野で、こんなスーパースターの日本人が存在して1人で世界を駆け回っているなんて、本当に驚く限りで、我々日本人の誇りだと思うが、そんなこと実現できっこなくて恐れ多いことだが、お話しする機会があれば、かねてより自分が疑問に思っている数多なことなど、いろいろ突っ込んだお話をしてみたい気もしたりするのだ。(笑)

とにかく最近のワールドワイドな活躍は素晴らしい。世界の話題の新しいコンサートホールの音響設計には、必ずその名前を連ねているのではないだろうか。

いままで携わってきた作品として、サントリーホール、札幌コンサートホールKitara、京都コンサートホール、フィルハーモニー・ド・パリ、ピエール・ブーレーズ・ザール、そして話題のできたてほやほやのエルプルフィルハーモニー・ハンブルグなど、数えきれない。

自分は、1人の人間がこんなにすべてに関わって駆け回るってありなのかな?とも正直思ってしまう。でもそこは実力、評判の連鎖がものをいう世界なんですね、きっと。

最近のニュースでも、たとえばロンドンの新ホール。ロンドンといえば、まともなコンサートホールがないことで有名だが、ついにワールドワイドなコンサートホールを建設することを公式発表した。

ベルリンフィルを退任するラトルがロンドン交響楽団(LSO)に就任するとき、ロンドンに新ホールを建設することが条件だったとか。(確かにいまのLSOの本拠地のバービカンセンターじゃ、ラトルのプライドが許さないだろう。)音響設計は永田音響設計。ここも豊田泰久さんが絡む。

設計事務所は、ニューヨークとロンドンに拠点を置くDiller Scofidio + Renfroというデザイン・チーム。London Centre for Music projectと題してプレス発表されている。2.5億UKポンドのファンディングを募って臨む。

また下の完成予想図が2021年に完成するBR(バイエルン放送交響楽団)の新ホール。ミュンヘンに建てられる。モダンな外装と内装空間デザインである。このホールの音響設計も豊田さんらしい。

BRの本拠地ホールとして新しいホールをミュンヘンに建設するというのは、ヤンソンスの長年の祈願であった。

ヘラクレスザールは音響は素晴らしいが、楽屋や事務局のスペースが今日のインフラ基準に照らしてあまりに狭いし、ガスタイクのフィルハーモニーはあまりに音響が悪い、ということで、ずっとミュンヘンに新しいホールが欲しい、ということでヤンソンスが祈願していたのだ。これを理由にベルリンフィルの次期首席指揮者レースも辞退している。

ヤンソンスは、かねてより、日本のコンサートホールの音響の良さ、ホールとしての水準の高さを絶賛していて「サントリーホールと愛知芸術劇場コンサートホール、 札幌コンサートホール Kitara、ミューザ川崎シンフォニーホール。この4つが私にとって理想のホールで、ミュンヘンにも同水準のホールがほしいと長く願ってきた」と、日本の音響設計への信頼を明らかにしていたくらいだ。

なんか笑い話で、こんな話も新聞の記事に載っていた。ある元日の朝、ゲルギエフから電話がかかってきて、「いまサンクトベテルブルクでヤンソンスと食事をしているんだが、札幌と川崎、どちらの音がいいか、議論になった。君はどう思う?」

「マエストロのお子さんは何人ですか?」「どのホールも自分の子供。優劣などつけられない。」

最後に、これはあるインタビューでの発言で、豊田さんの名言だと自分は思っているのだが、紹介しておこう。

ホールの音響とオーケストラ伝統の音との関係。

例えばウィーンフィルはどこで演奏してもウィーンフィルの音が出るし、モダンなデザインのホールではウィーンフィルの特徴は出ないというわけにはいかない。だからホールの音響というものは普遍的でジェネラルなもの。

ボストン交響楽団のサウンドはどういうものですかと言ったら、皆イメージするものがある。でもそれはボストン・シンフォニーホールが出来たときに最初からあったわけではなく、そこで長い間やっているうちに我々の中にできあがったものであって、新しいホールをつくるときにはそういうイメージはないのではないだろうか。

だから例えばエルプフィルハーモニーがオープンして、NDR(北ドイツ放送)エルプフィルハーモニー管弦楽団がそこでレジデンス・オーケストラとして、これからその伝統を作っていく。

新しいホールの響き&オーケストラの伝統のサウンドは、ホールを作った時にはなにもなくて、そこのレジデンス・オーケストラが長年かけて、そのイメージを作っていくもの。

この分野で、こんなスーパースターの日本人が存在して1人で世界を駆け回っているなんて、本当に驚く限りで、我々日本人の誇りだと思うが、そんなこと実現できっこなくて恐れ多いことだが、お話しする機会があれば、かねてより自分が疑問に思っている数多なことなど、いろいろ突っ込んだお話をしてみたい気もしたりするのだ。(笑)

![img_0_m[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_img_0_m5B15D.jpg)

![m_DSC03358[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_m_DSC033585B15D.jpg)

![26001154_1647310465311756_7091301593477021445_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_26001154_1647310465311756_7091301593477021445_n5B15D.jpg)

![m_0735B15D[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_m_0735B15D5B15D.jpg)

![Japan-Shaping-Sound_Tomi-625x378[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_Japan-Shaping-Sound_Tomi-625x3785B15D.jpg)

![073[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_0735B15D.jpg)

![25940505_2011724641_251large[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_25940505_2011724641_251large5B15D.jpg)

![860x860[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_860x8605B15D.jpg)

![940x528[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_940x5285B15D.jpg)